|

|

Lin Shu

林紓

1852-1924

Présentation

par Brigitte Duzan, 19

septembre 2022

| |

Lin

Shu |

|

Écrivain et premier traducteur

chinois de Dickens, Shakespeare, Hugo et Dumas fils, Lin Shu est

l’auteur d’environ cent quatre-vingt traductions en chinois

d’œuvres occidentales alors qu’il ne connaissait aucune langue

étrangère : il se faisait traduire oralement les œuvres et

transcrivait l’histoire qu’on lui racontait ainsi dans un

superbe chinois classique.

Or, dès les débuts de la

réflexion sur la traduction, un théoricien comme Étienne Dolet,

au 16e siècle, mettait l’accent en premier lieu sur

la nécessité que le traducteur ait une parfaite connaissance de

la langue de l’auteur qu’il a choisi de traduire. Les

compétences linguistiques, et la maîtrise de la langue source,

restent la condition fondamentale du travail de traduction, à

laquelle on peut ajouter le souci de respecter le style de

l’auteur.

Lin Shu est pourtant l’un des

plus célèbres traducteurs chinois : auréolé de gloire de son

vivant, il a été surnommé « roi des traducteurs » (yijie zhi

wang

译界之王). Il a contribué à

faire connaître le genre romanesque occidental en Chine et

témoigne d’une ouverture sur le monde et d’un intérêt pour la

littérature occidentale qui est le propre des grands lettrés du

début du 20e siècle.

Un lettré traditionnel,

des « traductions » historiques

Il est né dans le district de

Min, aujourd’hui Fuzhou, dans le Fujian. Malgré la pauvreté de

sa famille, aimant beaucoup la lecture, il a suivi le parcours

des lettrés pauvres de l’époque, travaillant dur pour passer les

examens impériaux. En 1882, il a réussi à obtenir le titre de

juren (举人),

celui obtenu par les lauréats de ces examens au niveau

provincial. Il avait trente ans et, en cette fin de dynastie des

Qing, partageait le courant d’idées progressistes tournées vers

l’Occident comme un modèle à émuler.

Jusqu’en 1897, il se rend sept

fois à Pékin pour passer les examens au niveau national. C’est

un échec chaque fois, mais ces voyages dans la capitale sont

l’occasion de prendre conscience des problèmes qui se posent

alors au pays. Cependant, cette année-là, il perd son épouse et

en est très affecté.

Pour le tirer de ses idées

sombres, son ami Wang Shouchang (王壽昌),

qui avait fait des études en France pendant six ans, lui propose

de traduire avec lui « La Dame aux camélias » d’Alexandre Dumas.

Le roman avait été publié en 1848, puis adapté au théâtre, par

l’auteur lui-même, en 1852, et à l’opéra par Verdi l’année

suivante : la pièce avait défrayé la chronique. Ils se lancent

ainsi dans un travail à deux, l’un interprétant-racontant,

l’autre notant illico la traduction en chinois.

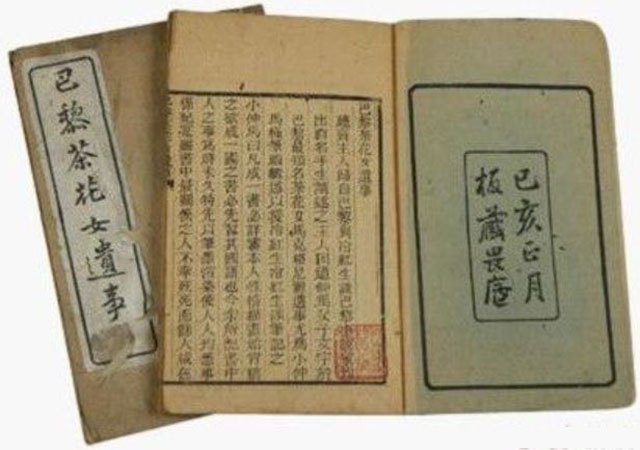

La « traduction » paraît deux

ans plus tard, en 1899, sous le titre « Histoire transmise à la

postérité de la dame aux camélias de Paris » (《巴黎茶花女遺事》).

C’est un succès immédiat. Le roman frappe d’autant plus les

esprits qu’il est publié dans le contexte du mouvement

réformiste de la fin des Qing – un an après l’échec de la

Réforme des Cent Jours (戊戌变法).

Toute espoir de réforme politique est mort, mais la littérature

occidentale continue d’attirer les lettrés.

| |

La

Dame aux camélias, traduction Lin Shu, 1899 |

|

Le succès est en grande partie

à porter au crédit de la qualité du travail de Lin Shu qui était

un maître de la prose classique à l’ancienne (guwen jia

古文家). Il est dû d’abord

à l’élégance raffinée de son style. Mais Lin Shu, suivant Wang

Shouchang, a en outre adapté la narration, en la simplifiant au

besoin, pour qu’elle réponde aux traditions narratives

chinoises, et donc aux habitudes des lecteurs chinois. Il a

expliqué sa méthode de travail dans la préface à sa traduction

du roman de Dickens « The Old Curiosity Shop » (en français « Le

magasin d’antiquités »), sous le titre « Biographie d’une fille

d’une grande piété filiale nommée Nell » (《孝女耐兒傳》)

– préface qui est aussi

le reflet de son style recherché :

予不審西文,其勉強廁身于譯界者,恃二三君子,為余口述其詞,余耳受而手追之,聲已筆止,日區四小時,得文字六千言。其間疵謬百出,乃蒙海內名公,不鄙穢其徑率而收之,此予之大幸也。

Je ne connais aucune langue

occidentale et ne participe donc que très modestement aux

traductions, dépendant totalement pour ce faire de deux ou trois

nobles personnages qui m’interprètent les textes oralement ; je

note ainsi leurs traductions au fur et à mesure, reposant ma

plume quand ils ont fini. En quatre heures, nous pouvons

produire quelque six mille caractères. À voir mon travail prisé

par les lettrés les plus honorables en dépit des centaines

d’imperfections et erreurs commises, je m’estime

particulièrement fortuné.

Au moment du

mouvement de la Nouvelle

Culture suivant

celui du 4 mai, au début des années 1920, alors que se

développait la littérature en baihua sous l’égide de Lu

Xun, Lin Shu ne s’est pas opposé au baihua et a même

écrit des poèmes dans cette nouvelle langue vernaculaire ; il

s’est cependant désolidarisé d’un mouvement qui voulait

totalement abolir le chinois classique, qu’il tenait pour

l’essence du chinois littéraire. Il s’est donc trouvé

marginalisé dans son époque.

Un traducteur remis à

l’honneur

En Chine

Au milieu du 20e

siècle, Lin Shu était oublié quand il a été redécouvert, grâce

surtout à l’écrivain

Qian Zhongshu (钱钟书).

Célèbre pour avoir lu et étudié dans leur langue d’origine les

œuvres des grands auteurs classiques mondiaux, de l’Antiquité

grecque au Sonnets de Shakespeare ou au Faust de Goethe, il

s’intéressait aux traductions et a publié en 1963, à un moment

de relative ouverture, un essai assez long intitulé « Les

traductions de Lin Shu » (《林纾的翻译》) :

il les critique bien sûr, reconnaissant les nombreuses

modifications apportées à l’original, mais en distinguant les

traductions d’une première phase de la carrière du traducteur,

jusqu’en 1913 : jusque-là, selon Qian Zhongshu, le style est

vivant et le texte d’une grande qualité littéraire, même s’il

comporte de nombreuses erreurs de traduction. Par la suite, donc

dans les dix dernières années de sa vie, Lin Shu a traduit pour

vivre, et cela se ressent dans son écriture : il peine sur ses

traductions.

Qian Zhongshu leur trouve malgré tout, dans

l’ensemble, des qualités indiscutables, célébrant le travail de

Lin Shu comme celui d’un entremetteur inspiré entre littérature

occidentale et lectorat chinois. Aujourd’hui, il est étudié

comme un cas d’école

.

À l’étranger

Hors de Chine, il est peu de

voix qui se soient élevées pour prendre sa défense. L’un des

rares qui l’aient fait est le grand orientaliste, sinologue et

traducteur britannique Arthur

Waley, traducteur du japonais aussi bien que du chinois

classique. Il célèbre même le travail de Lin Shu dont il trouve

le style, finalement, meilleur que l’original : sous la plume de

Lin Shu, dit-il, Dickens devient un bien meilleur écrivain !

L’humour est toujours là, mais transcrit de manière plus sobre,

en atténuant les excès de « l’exubérance incontrôlée » de

l’original.

L’histoire de la littérature

moderne ne manque pas d’exemples semblables. Le jeune Isaac

Bashevic Singer a ainsi traduit Knut Hamsun, Romain Rolland et

Gabriele d’Annunzio en yiddish sans connaître le norvégien, le

français ou l’italien : il est parti des traductions en allemand

qu’il a pu trouver en Pologne avant la guerre. Mais cela fait

partie de l’histoire des « traductions relais » qui ont

longtemps permis d’avoir des traductions de langues rares,

l’albanais par exemple, en un temps où il n’y avait pas de

traducteurs capables de traduire de l’original.

De manière plus intéressante,

exilé en Argentine, l’écrivain polonais Witold Gombrowicz a

réécrit en espagnol son « Ferdyduke » (publié en 1937) avec

l’aide de deux écrivains cubains qui n’avaient aucune notion de

polonais. C’est dans cette version en espagnol qu’Albert Camus a

découvert le roman. Gombrowicz a ensuite traduit cette version

espagnole en français avec l’aide d’un professeur de l’Alliance

française de Buenos Aires. Et cette édition française a été

publiée par Maurice Nadeau en 1958.

Ce sont cependant des exemple

historiques, des cas d’école qui reflètent des pratiques d’une

autre époque. Dans l’ensemble, les traductions de Lin Shu

fournissent plutôt des contre-exemples des critères de

traduction à retenir aujourd’hui car on a parfois du mal à

retrouver l’original dans le texte chinois. L’un des cas

désormais célèbres est sa traduction du « Don Quichotte » de

Cervantès.

Une histoire de chevalier

enchanté : Don Quichotte

Sous la plume de Lin Shu, le

« Don Quijote » de Cervantès a été rebaptisé « Histoire du

chevalier enchanté » (《魔侠传》),

donc évoque aussitôt une traduction sur le mode chuanqi (传奇),

dans la grande tradition du fantastique chinois et du

roman de wuxia (武侠小说).

En fait, Lin Shu est parti d’une traduction en anglais datant de

1885. Son assistant, Chen Jialin (陈家麟),

avait fait des études universitaires en Angleterre et semblait

donc compétent pour lire l’histoire à Lin Shu. Mais il a en fait

inventé des dialogues et raccourci le texte de plusieurs

chapitres, dont le prologue.

Il est à noter que le « Don

Quijote » rapporte les tribulations d’un vieil homme passionné

de romans chevaleresques, et qu’il était censé être la

traduction d’un texte écrit en arabe attribué par Cervantès à un

historien musulman, stratagème devenu courant au 14e

siècle parmi les écrivains de ce genre de littérature. Il y

avait donc, en un sens, une certaine logique pour le traducteur

chinois à traduire ce roman à partir d’une version traduite en

anglais de la version espagnole de 1605 qui était censée être

une traduction de l’arabe.

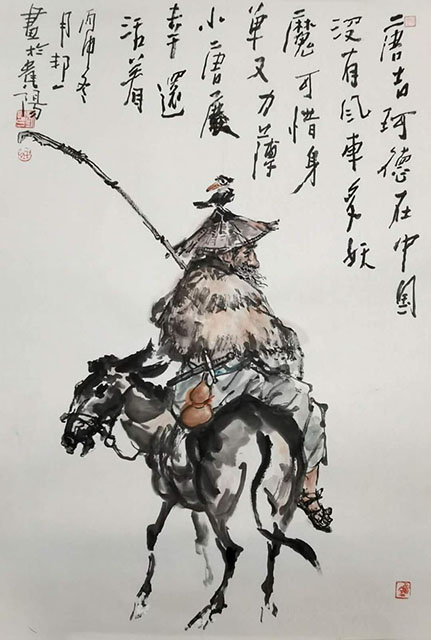

| |

Don

Quichotte en chevalier errant chinois |

|

Lin Shu a entrepris la

traduction en 1921 et elle a été publiée en 1922, par la

Commercial Press (上海商务印书馆)

de Shanghai, deux ans avant sa mort. Un collectionneur chinois

qui, pendant vingt ans, avait collectionné les traductions de

Cervantès en chinois en a fait une exposition en 2013 à

l’Institut Cervantès de Pékin. C’est ainsi qu’a été redécouverte

l’édition originale de la traduction du Quichotte par Lin Shu.

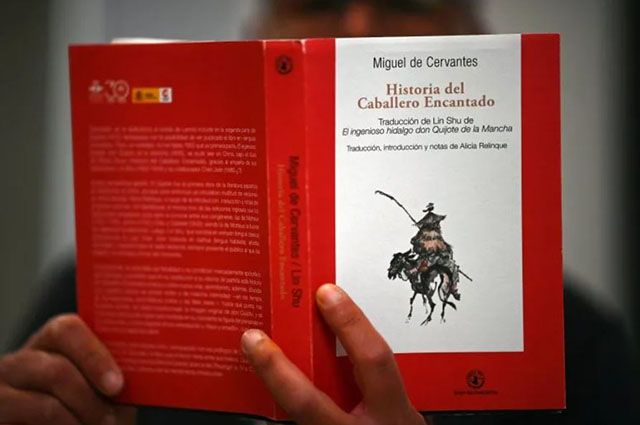

Pour le 100ème anniversaire de sa publication,

avec le concours d’Alicia Relinque, professeure de littérature

classique chinoise à l’université de Grenade, la version

de Lin Shu a été retraduite en espagnol, sous le titre traduit

littéralement du chinois « Historia del Caballero Encantado ».

Le livre a été présenté à l’Institut Cervantès de Madrid le 22

avril 2021. Et la maison d’édition qui a publié la traduction

originale, la Commercial Press de Shanghai, a annoncé une

édition bilingue espagnol/chinois.

| |

Historia del Caballero Encantado (photo Liu Bangyi) |

|

Don Quichotte est rebaptisé

Quisada, et il est devenu un maître éclairé au lieu d’être un

pauvre hère un peu fou qui prend ses fantasmes pour des

réalités. Il est instruit et cultive les traditions comme tout

lettré chinois qui se respecte, sans aucun ridicule. Dulcinée

s’est muée une jeune femme nommée Dame de Jade. Même Rossinante

est devenu un fringant coursier. En fait, ce n’est pas Quisada

qui est fou, c’est le monde autour de lui, et cette pagaille

ambiante est bien chinoise, dont Dieu a disparu.

La traduction acquiert dans ces

conditions une aura singulière, en devenant un reflet de

cultures croisées et d’époques différentes. Don Quichotte alias

Quisada est ainsi entré dans l’histoire des traductions et on se

demande si on ne pourrait pas faire subir le même sort à la Dame

aux Camélias, par exemple…

À lire en

complément

-

An Analysis of Lin

Shu’s Translation Activity from the Cultural Perspective,

par Chen Weijong et Cheng Xiaojuan, in : Theory and Practice

in Language Studies, Vol. 4, No. 6, pp. 1201-1206, June 2014

-

The Oral

Translator’s “Visibility”: The Chinese Translation of David

Copperfield by Lin Shu and Wei Yi,

par Rachel Lung (Lingnan

University, Hong Kong), revue TTR,

volume 17, numéro 2, 2e semestre 2004,

p. 161–184

|

|