|

Mythe, légende, épopée … et roman

classique dans la tradition chinoise

par Brigitte

Duzan, 19 septembre 2025

Tentative de définition

Selon la

définition du Robert, un mythe, au sens premier, est un « récit

fabuleux, le plus souvent d’origine populaire, qui met en scène

des êtres incarnant sous une forme symbolique des forces de la

nature, des aspects du génie ou de la condition de l’humanité »,

le Robert soulignant ensuite l’importance du mythe dans les

religions primitives. C’est d’ailleurs cet aspect que Claude

Lévi-Strauss a souligné en disant : « Le mythe est la forme

imagée que prend la science pour se communiquer aux hommes dans

les phases primitives de la société. »

,

une forme de la « pensée sauvage », en quelque sorte.

Ou encore,

comme le dit

Lu Xun

au chapitre II, « Mythes et légendes » (神话与传说), de

sa « Brève histoire du roman chinois » (《中国小说史略》)

:

« C’est en des

temps très reculés, au sein de peuples primitifs faisant face au

monde et à ses étranges transformations et voyant tous les

phénomènes naturels ne procédant d’aucune force humaine, que se

sont formées diverses idées (众说)

pour tenter de les expliquer. Et ces explications, c’est ce que

l’on appelle aujourd’hui « mythe » (神话).

Ces « mythes » sont généralement centrés (中樞)

sur une « figure divine » (神格)

autour de laquelle est déroulée la narration… ».

Cependant,

poursuit Lu Xun, ces « idées » premières ont été altérées et

« enjolivées » par les écrivains et les poètes, si bien que ce

que nous en avons « est le fruit d’une pensée relativement

avancée, que l’on peut difficilement attribuer à un peuple

primitif ».

C’est donc en

ce sens que l’on peut parler de mythes chinois, mais sans qu’il

y ait vraiment une mythologie chinoise. Les textes sont

disséminés dans des sources très diverses, demandant de longues

recherches. Le sujet est aujourd’hui d’une brûlante actualité.

Mythes

et légendes chinois, de Pan Gu à Qin Shi Huang, par Yuan

Ke, éd. révisée 2016

https://book.douban.com/subject/26851513/

Pas de

mythe fondateur unique, textes dispersés

Il n’y a pas

en Chine de mythe (shénhuà

神话) de

création de l’univers par un dieu, mais plusieurs mythes. Il

existe des légendes populaires d’individus qui ont contribué à

créer le monde à partir du chaos ou à le réparer dans des

périodes de troubles, mais ce sont des êtres légendaires (chuánqí

rénwù

传奇人物),

non des êtres divins, des héros à caractéristique humaines,

comme dit Lu Xun, et il en existe de nombreuses variantes ;

c’est le cas de Pan Gu (ou Ban Gu

盤古), né

de l’œuf cosmique du chaos Hundun (混沌)

en le scindant en deux et en séparant ainsi le ciel de la terre,

de Nüwa (女媧)

et de son frère et/ou mari Fuxi (伏羲),

ou encore de l’archer Houyi (后羿)

qui abattit neuf des dix soleils qui brûlaient la terre pendant

le règne de Yao et permit à la civilisation humaine de

s’épanouir.

|

|

Recherche sur les mythes, légendes et

croyances

associés à Fuxi, par Liu Huiping, 2013 |

|

Les autres

figures mythiques sont des inventeurs : Sui Ren (燧人),

le premier à utiliser le feu (mais sans l’avoir volé aux dieux

comme Sisyphe), Shennong (神農/神农),

fondateur de l’agriculture et des herbes médicinales, Chi You (蚩尤)

inventeur de la métallurgie et des armes de guerre, Can Cong (蠶叢/蚕丛)

inventeur de la sériciculture, ou encore Cang Jie (倉頡/仓颉)

scribe de l’empereur Jaune et créateur de l’écriture chinoise.

|

|

Shennnong ramassant des simples

(peinture anonyme de la dynastie des Liao) |

|

Cependant,

comme le souligne Lu Xun dans le même chapitre II de sa « Brève

histoire du roman chinois » : « De nos jours, mythes et légendes

chinois ne sont toujours pas réunis dans un ouvrage unique qui

leur serait spécifiquement consacré. On ne peut les trouver que

disséminés dans les livres anciens. » C’est-à-dire dans les

classiques.

Interprétation des classiques : mythe et histoire

La mythologie

chinoise se fonde sur l’interprétation des grands textes

classiques qui forment pour la plupart le canon confucéen :

|

|

Peinture murale illustrant des animaux mythiques

du Shanhai jing (musée du Shanxi) |

|

- Le

« Livre

des monts et des mers » (Shanhai jing《山海经》),

vaste compendium d’animaux et de figures mythiques, et des

sacrifices à leur offrir, dont la plus connue est sans doute la

« Reine mère de l’ouest » (Xiawangmu

西王母)

résidant au mont Kunlun (崑崙/昆仑/山),

dans les « montagnes de l’ouest » ;

- Les

chapitres liminaires du « Classique des documents » (Shangshu

《尚書》/《尚书》) :

le Canon de Yao (Yao dian

尧典) et

le Canon de Shun (Shun dian

舜典) qui

relatent l’histoire des règnes des souverains mythiques de

l’Antiquité chinoise et sont aujourd’hui considérés comme

« pseudo histoire »

;

- Le

« Classique des changements » (Yijing

《易經》),

- Certains

des

Commentaires de Zuo (Zuozhuan

《左傳》),

- Des

passages des « Discours des Principautés » (Guoyu

《國語》/《国语》)

dont une discussion à l’époque du roi Mu des Zhou (Zhou

Mùwàng

周穆王)

évoquant la séparation du ciel et de la terre.

On peut

également citer les références à diverses figures mythiques qui

émaillent le

Zhuangzi,

mais surtout :

- Les

« Questions au Ciel » (Tianwen

《天問》/《天问》)

des « Chants de Chu » (Chu ci

《楚辭》/《楚辞》),

long poème posant une série de questions concernant la

mythologie (anciennes croyances, contradictions et énigmes) : il

aurait été écrit par Qu Yuan (屈原)

alors que le poète avait contemplé des scènes représentant des

dieux et des figures ancestrales sur les murs du temple

ancestral de Chu après son exil et il aurait inscrit ses

questions sur les murs mêmes du temple – poème énigmatique

empreint d’un sens du mystère. Il évoque en particulier

l’origine de l’univers en affirmant que personne n’en sait rien.

|

|

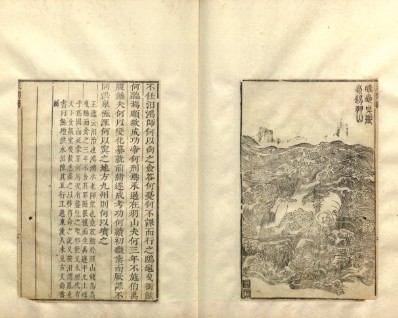

Questions au ciel, éd. illustrée du Li Sao

de Qu Yuan (1645) |

|

Pour reprendre

les analyses d’Anne Birrell, et en particulier son « Introduction

à la mythologie chinoise »

de 1993 et son « atelier

sur l’étude des mythes chinois »

,

les Chinois « n’ont eu ni Hésiode, ni Homère, ni Ovide », et les

recherches sur les mythes par les spécialistes chinois ont

stagné pendant longtemps, pour des raisons politiques. L’étude

des mythes chinois en Europe est longtemps restée fondée sur les

œuvres de

Marcel Granet

et du sinologue suédois Bernhard Karlgren à qui l’on doit une

collation et classification des textes mythiques (en 1946), mais

sans cadre théorique. Les études ont progressé avec l’émergence

dans les années 1980 des sinologues américains et de chercheurs

chinois.

Il est vrai

que la fonction du mythe opère dans une tradition sacrée qui

n’est pas celle des textes chinois. Mais le mythe peut être

étudié dans son rapport à l’histoire, dans son

interaction avec l’histoire.

S’appuyant sur

les études de Paul Cartledge et plus spécialement «

The Greeks : A Portrait of Self and Others »

,

Anne Birrell en dégage plusieurs thèmes applicables à l’étude

des mythes chinois : les mythes portant sur les « barbares »

(chapitre 3 : « Alien Wisdom ») ou ceux sur les rapports entre

divinités et genre humain (chap.7 : « Knowing Your Place : Gods

vs Mortals ») ; mais c’est surtout le chapitre 2 « Inventing the

Past : History vs Myth » qui lui semble le plus applicable aux

études sur les mythes chinois. Cartledge y trace une évolution

chronologique allant du mythe comme histoire, au mythe

dans l’histoire, et au mythe opposé à l’histoire. Il

s’appuie sur Hérodote et Thucydide, mais le schéma pourrait

aussi bien s’appliquer au développement du discours historique

en Chine.

Cartledge

montre comment les mythes (au sens de muthoi, histoires

transmises oralement) furent les seules sources d’Hérodote dans

son analyse des origines des guerres médiques : « L’atmosphère

dans laquelle les Pères de l’Histoire se mirent au travail était

saturée de mythe. Sans mythe, ils n’auraient certainement jamais

pu commencer leur travail ». En ce sens, les points développés

par Cartledge pourraient servir de point de départ pour un

sinologue désirant comparer, et contraster, le développement des

principes historiques de Thucydide et de

Sima Qian (司马迁).

Le rôle et

la fonction du divin dans l’histoire est un autre

thème pour une discussion comparative des historiens grecs et

chinois. Tandis que Sima Qian fait allusion à sa « compréhension

approfondie de la manière dont fonctionnent les affaires divines

et humaines » pour sa connaissance du processus historique,

Thucydide se réfère à « la chose humaine » signifiant que

l’histoire devait être présentée en termes humains et non divins

et que les humains contrôlent leur propre destinée. En général,

malgré son clin d’œil au divin, l’histoire de Sima Qian est elle

aussi orientée vers le pouvoir propre à l’humanité de déterminer

ses propres affaires. Comme Thucydide, il ressent le besoin

d’adopter une attitude sceptique à l’égard de ses sources, « les

fragments épars des anciennes croyances ».

Origines

méridionales, voire « barbares », des mythes chinois

De manière

générale, on a pu noter qu’une bonne partie des mythes et

légendes chinois sont originaires du sud : des royaumes

méridionaux comme ceux de Chu (楚),

de Wu (吳)

et de Yue (越).

Ce sont en effet des zones riches en eau, où la prévention des

inondations était vitale pour la survie des populations, d’où

les mythes de contrôle des eaux (sans qu’il y ait vraiment de

mythe du déluge) par des démiurges comme Gun (鯀),

Gong Gong (共工)

et surtout Yu le Grand (大禹)

et Shun (舜),

dans des récits qui mêlent le mythe à l’histoire et sont

inscrits dans les premiers documents littéraires.

Ces récits

mythiques comme celui de l’empereur Jaune (Huang di

黃帝),

des vertueux souverains modèles Yao (堯/尧)

et Shun (舜)

ainsi que de Yu le Grand (大禹), légendaire

fondateur de la dynastie des Xia (夏)

qui contrôla les eaux et divisa l’empire en neuf provinces (jiuzhou 九州)

ne remontent guère plus loin que la période des Printemps et

Automnes (770-5e siècle avant J.C.). Et la

classification des anciens souverains de l’Antiquité en « Trois

Augustes et Cinq Empereurs » (San Huang Wu Di

三皇五帝)

ne date même que des Royaumes combattants (5e

siècle-220 avant J.C.), voire de la dynastie des Han, soutenue

par les Confucéens qui ont érigé Yao, Shun et Yu en saints

modèles. Mais c’est sur ces récits mythiques que se fondent les

prétentions actuelles à une « civilisation de 5 000 ans », voire

une « culture de 7 000 ans », se poursuivant en ligne continue

jusqu’à aujourd’hui, sans faire de distinction entre le mythe et

l’histoire.

Quant aux

mythes fondateurs, la Chine a bien le mythe de Nüwa, par

exemple. Mais les principaux se trouvent dans les mythologies

des ethnies dites « minoritaires », c’est-à-dire en fait

relevant d’une autre culture. Il en est ainsi du mythe fondateur

du peuple Ba (巴)

dans la ville de Yicheng (夷城),

dans le sud-ouest de la Chine. Pour déterminer la migration et

la colonisation, c’est la divination qui désigne ici la cité

mythique, comme l’oracle d’Apollon chez les Grecs pour la

fondation de Cyrène. L’histoire est transformation du récit

mythique, de même que pour la fondation de Rome. Mais la

fondation des Ba, par un mythique seigneur Lin (Lin jun

林君)

transformé en tigre à sa mort, est relatée dans le « Livre des

Han postérieurs » (Hou Hanshu 《後漢書》/《后汉书》) ;

on est donc à la limite du mythe, de l’épopée et de l’histoire –

mais la Chine n’a pas connu l’épopée ou poème épique (shǐshī

史诗),

qui mêle, justement, légende et histoire pour célébrer un héros

ou un événement extraordinaire.

En fait, tout

en analysant la création des mythes en termes de luttes tribales

et de divinités ancestrales, les historiens chinois ont intégré

les récits mythologiques dans l’histoire en les rattachant à

trois sphères culturelles : Huá (華/华)

à l’est, Xià (夏)

à l’ouest, et les « barbares » (Miáo 苗, Mán 蠻/蛮, Chǔ 楚)

au sud.

Le récit

mythologique est également intégré dans la littérature

populaire, de tradition orale.

Les

mythes dans les romans classiques

Ainsi, le

mythe de « Nüwa réparant le ciel » (女娲补天 )

se trouve dans le récit-cadre du premier chapitre du « Rêve

dans le pavillon rouge » (Hongloumeng《红楼梦》).

Nûwa a fondu 36 501 blocs de pierres pour réparer le ciel, mais

elle n’en a utilisé que 36 500. La dernier bloc de pierre,

abandonné et entendant un bonze bouddhiste et un moine taoïste

qui passaient par là se rire des vanités de ce bas monde, les

pria de les lui faire connaître. Il fut transformé en un jade

très pur et s’incarna en Jia Baoyu (贾宝玉),

Jia Jade précieux. Le roman est l’histoire qu’a gravée dans le

jade le moine taoïste, transmise à Cao Xueqin par un autre

moine. D’où le titre alternatif du roman : « Histoire de la

pierre » (Shítóu jì

《石头记》).

|

|

L’histoire de la pierre, version originale,

《石头记会真》

éd. 2004 |

|

« Au

bord de l’eau »

(Shuihuzhuan

《水浒传》)

commence de même par un récit plongeant dans le mythe, et la

cosmologie. Dans son introduction à sa traduction du roman,

Jacques Dars parle bien de mythe, pour en expliquer la

formation, mais au sens dérivé de récit fabuleux d’origine

populaire. Le « mythe » est dans le récit liminaire du roman,

qui relate la libération des 108 démons par un caprice d’un

maréchal en visite d’inspection, officier de l’empereur Renzong

(宋仁宗),

qui ne croit pas, justement, au surnaturel ni aux esprits. Ce

récit introductif est doublé de l’épisode surnaturel de l’Écrit

céleste remis par la divinité Jiutian Xuannü (九天玄女)

pour justifier la réunion progressive des frères jurés et leur

convergence vers le repaire des Monts Liang afin de promouvoir

la loyauté et la justice car ils sont les émanations d’astres de

la Grande Ourse envoyés sur terre dans ce but – astres célestes

pour les 36 premiers, les chefs de la rébellion, et astres

terrestres qui en sont les fidèles lieutenants.

Éléments

bibliographiques

(en français)

- Approches

critiques de la mythologie chinoise,

sous la direction de Charles Le Blanc et Rémi Mathieu,

Presses de l’Université de Montréal, 2008. À lire

sur OpenEdition.

-

Mythe et philosophie à l'aube

de la Chine impériale. Études sur le Huainan zi, sous

la direction de Charles Le Blanc et Rémi Mathieu, Presses de

l’Université de Montréal, 1992. À lire

sur OpenEdition.

De Rémi

Mathieu :

- Étude sur

la mythologie et l’ethnologie de la Chine ancienne, Collège

de France, 1983.

-

Anthologie des mythes et légendes de la Chine ancienne,

Gallimard, 1989.

D’Anne

Birrell :

- Mythes

chinois [Chinese Myths, 2000], trad. Véronique

Thierry Scully, Le Seuil, « Points Sagesses », 2005.

|