|

|

La littérature chinoise au XXe

siècle

IV. Shanghai années 1920 : la

ville comme laboratoire, entre littérature et cinéma

par Brigitte

Duzan, 14 février 2025

Laboratoire littéraire « exotique »

Dans un livre

publié en 1927, « Ce qui ne s’avoue pas, même à Shanghai, ville

de plaisirs », le « sinologue » Georges Soulié de Morant qui fut

un temps (de 1903 à 1906) élève-interprète au consulat de la

Concession française

dépeint la ville ainsi :

|

|

|

« Cette foule de gens, prisonniers en fuite, hommes

d’affaires,

militants politiques, banquiers, étudiants et

lettrés, passent leurs journées à clamer à grands

cris la nécessité de se battre contre l’oppression

de la terreur étrangère, en ajoutant qu’il aurait

fallu depuis longtemps récupérer les concessions

étrangères – mais espérant en fait que les étrangers

ne partent jamais. »

|

Soulié faisait

lui-même partie de cette « terreur étrangère » et son ironie un

rien méprisante est un reflet de la mentalité qui régnait à

Shanghai dans les concessions. Un critique d’art nationaliste, à

la même époque, exprime au contraire son admiration pour la

civilisation occidentale : « C’est seulement depuis que les

étrangers sont arrivés à Shanghai que la ville a des parcs, des

rues propres, des grands magasins chic, une saison de concerts

d’octobre à mai, des musées et des bibliothèques… Il faut

reconnaître que, de toutes les nations, celle qui a la

civilisation la plus en avance… c’est l’Europe. »

Beaucoup

d’artistes et intellectuels chinois à l’époque avaient vécu au

Japon, et en avaient rapporté une esthétique nourrie de culture

occidentale, le Japon apparaissant comme une vitrine sur le

monde occidental, et un modèle de création artistique. Dans ce

contexte, c’est la ville qui est le site privilégié et la

précondition de l’art moderne. C’est la ville qui offre les

« temples » de la civilisation, et la communauté nécessaire,

loin de la campagne obscurantiste. Et l’épitome de la ville,

c’est Shanghai.

Dans ces

années 1920, Shanghai était une ville décriée par beaucoup pour

n’être plus tout à fait un village mais pas encore vraiment une

ville, une ville en devenir ayant perdu les beautés de la

campagne sans avoir encore atteint la modernité de la

metropolis. Mais c’est justement ce caractère un peu

hybride, parce que Shanghai offrait l’image d’une ville qui

n’était pas tout à fait la Chine, avec une touche d’exotisme au

sens propre de goût pour l’étranger, que cette ville pouvait

devenir une laboratoire culturel où pouvait être menée, comme en

éprouvette, la restauration et la modernisation de la culture

chinoise.

Le centre de

ce laboratoire, c’était justement la Concession française, et

son avenue Joffre (aujourd’hui partie centrale de Huaihai lu,

en shanghaien Wahae Lu

淮海路)

offrant aux flâneurs et artistes l’image plus ou moins fantasmée

d’une avenue des Champs-Elysées miniature.

C’est un exotisme un rien sensuel qu’affiche là Shanghai,

évoquant l’aspect sulfureux d’Alexandrie dans la « Thaïs »

d’Anatole France :

« Je te hais, Alexandrie, proclame l’ascète Paphnuce, je te hais

pour ta richesse, pour ta science, pour ta douceur et pour ta

beauté. Sois maudit, temple des démons ! »

Thaïs

qu’aimait à citer

Zhang Ruogu

(张若谷)

qui a dépeint Shanghai en termes « exotiques » dans l’un des

essais de son recueil « Yiguo qingdiao » (《异国情调》),

c’est-à-dire « Exotisme ». Zhang Ruogu avait commencé sa

carrière en traduisant et commentant la littérature française,

et ses « histoires urbaines » en sont inspirées, mais en y

mêlant une culture musicale nourrie de la biographie de

Beethoven par Romain Rolland comme de la musique viennoise et de

son esprit fin-de-siècle.

Yiguo qingdiao

Lui aussi émanation de la Concession française où il avait passé

l’essentiel des années 1898-1902 à apprendre le français, Zhang

Ruogu fut le « parrain » des nouveaux salons intellectuels de

Shanghai, selon le modèle des salons de l’aristocratie

littéraire parisienne, suivi en cela par le préfacier de « Yiguo

qingdiao », l’écrivain et éditeur

Zeng Pu (曾朴/曾樸) :

il habitait une superbe résidence rue Massenet et, avec son fils

aîné Zeng Xubai (曾虚白),

il ouvrit en 1927 une librairie qui se voulait « salon à la

française » (“法式沙龙”),

nommée Zhen mei shan (真美善),

le vrai, le beau et le bien.

Avec la revue

éponyme doublant la librairie, Zeng Pu se lança alors dans des

traductions d’œuvres françaises, des pièces de Victor Hugo et de

Molière, mais aussi le roman délicieusement « décadent » de

Pierre Louÿs « Aphrodite » qui lança les éditions du Mercure de

France en 1896 et inspira son propre roman « Fleur sur l’océan

des péchés » (Nie Hai Hua《孽海花》)

– superbe métaphore de l’univers chinois qui pourrait aussi bien

être celle de Shanghai qui en était le microcosme.

Dans le salon

de Zeng Pu se croisait le gratin des écrivains et des

traducteurs de l’époque, les discussions portaient aussi bien

sur les traductions de

Lin Shu (林紓)

que sur les romans d’Anatole France, de George Sand ou de Loti,

et chacun avait son idole. En 1928, Zeng Pu publia sa « Vie

littéraire » (Wenxue shenghuo

《文学生活》)

sur le modèle de celle d’Anatole France. Il se voyait lui-même

comme une réincarnation de Hugo ; lui et son fils Zeng Xubai

étaient considérés par ailleurs comme la version shanghaienne

d’Alexandre Dumas père et fils.

L’autre salon

francophile de Shanghai était celui du poète Shao Xunmei (邵洵美),

rejeton d’une riche famille de la ville : son père avait été un

dandy notoire à Pékin, avant de poursuivre son mode de vie

extravagant à Shanghai. Shao Xunmei avait visité l’Italie,

étudié à Cambridge et aux Beaux-Arts à Paris, puis à son retour

à Shanghai avait fondé la librairie « de la chambre d’or »

Jinwu shudian (金屋书店),

avec sa revue mensuelle, Jinwu yuekan (金屋月刊).

Le but était de publier sa propre poésie « décadente », inspirée

par « Les fleurs du mal » de Baudelaire comme l’indique déjà son

titre (Hua yiban de zui’e《花一般的罪恶》).

Son salon arborait un buste de Sappho qui venait des fouilles de

Pompei, et un manuscrit du poète anglais Swinburne qui était son

idole.

En 1937, il

eut une liaison avec la journaliste américaine Emily Hahn qui

écrivait pour The New Yorker. Il lui acheta une superbe maison

près de l’avenue Joffre, qui fut un autre salon « exotique ».

C’est Shao Xunmei qui la mit en liaison avec les sœurs Soong

dont elle écrivit la biographie. Il l’introduisit aussi à la

pratique de l’opium... Son recueil de nouvelles « Mr

Pan »,

publié en 1942, en regroupe une série écrites pour le New Yorker

concernant un certain « Pan Heh-ven » qui était en fait Shao

Xunmei. Il est désigné sous le nom de Zau Sinmay dans ses

mémoires.

Mr. Pan, 1942

Mais Shao

Xunmei est aussi en filigrane derrière le personnage du « Peng »

de la nouvelle de 1929 de Zhang Ruogu « Symphonie urbaine » (Duhui

jiaoxiangqu《都会都会交响曲》) :

les trois noctambules du récit se retrouvent dans le décor

orientaliste du bar Cairo Nights ou du café Renaissance, passent

devant les néons du New York Café avant de s’engouffrer dans la

semi-obscurité du dancing (japonais) du Trocadéro !

Les titres de

ce genre ont fleuri, en cette fin des années 1920 : « Histoires

d’amours urbaines » (Dushi de nannü

《都市的男女》)

de Xu Weinan (徐蔚南)

également en 1929, ou « Paysages urbains » (Dushi fengjing

xian《都市风景线》)

de

Liu Na’ou (刘呐鸥)

un an plus tard.

Terreau

du néosensationnisme

Imitation

du Japon

Ce qui prime,

alors, c’est la vitesse et une vision fragmentée, comme de

bribes de paysage qui défilent à toute vitesse, comme par la

fenêtre d’un train : le néosensationnisme est né du mouvement

japonais Shinkankakuha (新感覚派)

lancé en 1924 par des jeunes écrivains autour de Kawabata et

Yokomitsu, après le tremblement de terre qui a frappé l’île de

Honshu le 1er septembre 1923 et déclenché des

incendies attisés par le vent d’un typhon concomitant. La

catastrophe fut suivie d’un massacre de Coréens et autres

étrangers. Les conséquences s’en firent sentir dans les années

suivantes, et tout particulièrement dans les écrits de Kawabata.

Dans son roman

paru en 1930, « Le gang rouge d’Asakusa » (Asakusa Kurenaidan

浅草紅團),

il dépeint la vie de toutes jeunes prostituées, et autres

personnages surtout féminins en marge de la société, dans ce

quartier qui était à Tokyo dans les années 1920 l’équivalent de

Montmartre. C’est une narration originale, influencée par le

modernisme occidental, qui va à son tour influencer les jeunes

écrivains chinois venus étudier dans la capitale japonaise.

Frappé depuis

son plus jeune âge par la disparition successive de ses parents,

de sa sœur, de sa grand-mère, puis de son grand-père devenu

aveugle, Kawabata revient constamment dans ses premiers écrits,

de 1916 à 1926, sur son rapport quasi obsessionnel à la mort et

à la solitude : « L’abonné des funérailles », « Les sentiments

d’un orphelin », « Le visage de la morte », « Le Maître des

funérailles », etc. Et c’est en septembre 1924 qu’il fonde avec

Yokomitsu Riichi et une douzaine d’autres amis la revue

d’avant-garde Bungei jidai ou L’époque de la littérature,

qui sera la revue du mouvement Shinkankakuha. Kawabata

publie l’année suivante dans la revue l’article Shinshin

sakka no shinkeikō kaisetsu ou « Notes sur les nouvelles

tendances des nouveaux écrivains » : c’est le manifeste du

mouvement, en rupture avec la littérature traditionnelle, mais

aussi en opposition à la littérature prolétarienne. L’accent est

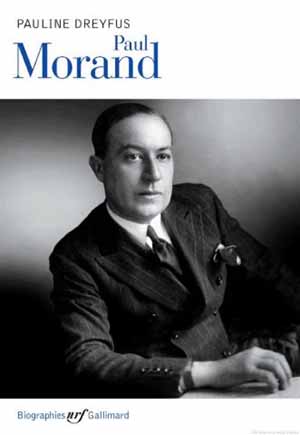

mis sur les « nouvelles sensations », et le modèle cité … Paul

Morand : logique des sens plutôt que logique rationnelle.

Par ailleurs,

Kawabata était passionné de photographie et de cinéma. En 1926,

il coécrit un scénario pour le réalisateur et acteur onnagata

Kinugasa Teinosuke, pour un film expérimental en noir et blanc

qui se passe dans un asile, entre expressionnisme allemand et

cinéma muet soviétique : « Une page folle » (Kurutta ippēji).

Il est considéré comme le premier film du courant

néo-sensationniste.

Dans la copie existante, malheureusement, il manque près d'un

tiers du film original. En outre, il n’a pas d'intertitres, ce

qui le rend difficile à suivre. Dans les années 1920, les

projections au Japon comprenaient une narration dans la salle,

assurée par un conteur ou benshi, avec une musique

d'accompagnement. Le film est considéré de nos jours comme un

chef-d’œuvre du cinéma muet mondial.

À l’école

de Paul Morand

On voit que

les très courts récits de Kawabata sont proches du montage

séquentiel d’un film et de l’écriture scénaristique. C’est ce

style très particulier qui a inspiré les néo-sensationnistes

chinois, mais sans atteindre à la richesse des thèmes abordés

dans son œuvre, ni leur puissance évocatrice dans leur extrême

brièveté.

Ils adoptent

un style syncopé pour traduire la vitesse qui semble être pour

eux la caractéristique essentielle de la modernité. Et on

retrouve bien là l’influence revendiquée de Paul Morand qui,

entre 1921 et 1935, a publié une série de tableaux urbains

elliptiques : ce sont des images de wagons-restaurants,

d’automobiles vibrant sous l’effet de la vitesse, et toujours de

femmes fatales sans scrupules qui semblent nées de cet univers

en mouvement constant.

Son succès au

Japon était dû en grande partie aux traductions de Horiguchi

Daigaku (堀口

大学),

lui-même poète et traducteur des surréalistes français. C’est sa

traduction de la nouvelle « Ouvert la nuit » (Yo hiraku)

qui a lancé la mode de Morand,

d’abord auprès de Yokomitsu Riichi – nouvelle qui est justement

son coup d’essai et son coup de maître, où d’emblée, comme

le dit si bien Pierre Assouline,

« il

trouve la note juste : vitesse, densité, brièveté. Pas de gras,

une écriture à l’os, un rythme syncopé. » Et justement, il lui

faut la forme courte, quand il tente le roman, pourtant titré

« L’Homme pressé », il s’embourbe, lui-même se dit trop flemmard

pour écrire des sagas. Et tellement imbu de lui-même qu’à sa

mort il lègue sa bibliothèque à l’Institut, mais aussi une somme

d’argent pour doter un prix Paul Morand !

| |

|

|

C’est ce

personnage sulfureux dont les nouvelles et le style ont fasciné

les émules chinois des néosensationnistes japonais. Comme le dit

encore Pauline Dreyfus : « D’emblée, dans ses nouvelles et ses

romans, Morand épouse les prouesses de son siècle en rompant

avec un monde englouti à jamais... Il roule vite, il vole loin.

La Terre a rétréci et il le fait savoir…. » Mais ce n’est pas

seulement son style que ces écrivains ont voulu imiter, c’est sa

vie même, entre divertissements mondains et avant-garde

littéraire et artistique. Et

Liu Na’ou

était sans doute le plus caractéristique, avec son goût pour

l’argent et les femmes… et pour l’opium, ce qu’on dit rarement,

il aura fallu Emily Hahn pour le dire.

Littérature, cinéma… et tradition

Ce mouvement

littéraire était aussi concomitant des premiers balbutiements du

cinéma chinois, l’un nourrissant l’autre. On retrouve dans les

films bien des traits caractéristiques du néosensationnisme tant

dans le style que dans les images, dont l’aspect syncopé est

accentué par les contraintes dues à la technique du muet. Comme

dans les cercles parisiens autour de Cocteau, comme dans le cas

de Kawabata, il y a collusion entre écrivains et cinéastes.

Liu Na’ou,

par

exemple, a dirigé la revue « Cinéma moderne » (Xiandai

dianying《现代电影》)

et il a produit en 1938, à la compagnie Guangming (光明影业公司), un

film réalisé par

Li Pingqian (李萍倩), inspiré

de « La Dame aux camélias » (Chahua nü《茶花女》).

Ce n’est certainement pas anodin : derrière « La Dame aux

camélias » se profilait Alexandre Dumas fils, alter ego du fils

de Zeng Pu, mais surtout c’était la première grande traduction

de

Lin Shu (林紓)

et de son comparse Wang Shouchang (王寿昌),

publiée la 25e année du règne de Guangxu,

c’est-à-dire en 1899. Ce fut ainsi le premier roman occidental

introduit en Chine à devenir populaire dans tout le pays, sous

le titre « Histoire transmise à la postérité de la Dame aux

camélias de Paris » (《巴黎茶花女遺事》).

On a appelé le roman « Le Rêve dans le pavillon rouge

occidental ». Il faut rappeler que c’était un an après l’échec

de la Réforme des Cent jours, alors que tout espoir de réforme

politique était envolé… le roman et le cinéma prenaient le

relais des espérances mortes.

| |

|

|

La

traduction de Lin Shu

Le roman n’a

cessé de connaître de nouvelles traductions

et de nouvelles adaptations. Il est à noter que la

représentation théâtrale à Tokyo, en 1907, par des étudiants

chinois de la compagnie Chunliu (“春柳社”),

fut aussi l’une des premières représentations de théâtre

huaju sous l’influence du nouveau théâtre japonais,

avec Li Shutong (李叔同)

dans le rôle principal. On était encore dans la tradition de

l’opéra chinois, avec les rôles féminins interprétés par des

acteurs, comme au Japon. Là aussi, les représentations au Japon

de la troupe Chunliu étaient fortement influencées par

les événements politiques en Chine.

Li Shutong

(à g.) dans le rôle de

la Dame aux

camélias en 1907 à Tokyo

On mesure

ainsi tout ce que le néosensationnisme comportait malgré lui,

pour ainsi dire, de tradition indissociable de la culture

ambiante. Mais aussi de volonté affichée et turbulente de s’en

démarquer. Il était le produit d’une époque et ne lui a pas

survécu.

Et

Thaïs montant sur scène s’attire la réprobation des

lettrés alexandrins qui s’offusquent du déclin du

théâtre et du fait qu’une femme ose se montrer sur scène

(« Qu’eussent dit les Athéniens de Périclès ? Il est

indécent qu’une femme paraisse en public. ») –

exactement comme les Chinois qui nourrissaient le même

mépris pour les actrices de cinéma, ou de théâtre en

général.

Le

film (70’) a été projeté à la Cinémathèque à Paris en

1972, au

festival des Trois-Continents en 2012,

et de nouveau à Paris en septembre 2017 dans le cadre de

l’Etrange Festival au Forum des images. Il en existe

maintenant un DVD sous-titré en français.

|

|