|

|

Histoire littéraire : les sources

anciennes

VI. Le Han Fei Zi

《韓非子》

A. Présentation

générale

par Brigitte

Duzan, 20 août 2025

Le Han Fei

Zi est, littéralement, le « livre de Han Fei », le plus

complet des ouvrages qui nous soient restés de la pensée

légiste, c’est-à-dire le système de gouvernement « par les

lois » instauré d’abord dans le royaume de Qin puis dans le

Premier Empire – système tellement draconien que l’on considère

généralement qu’il a entraîné la fin précoce du Premier Empire

et que personne par la suite n’a osé s’en prévaloir ouvertement.

C’est pourtant resté, au long de deux millénaires d’histoire, le

fil rouge qui sous-tend la pratique autoritaire du gouvernement

en Chine sous couvert de confucianisme éclairé et bienveillant.

| |

Le

Han Fei Zi, éd. 2010

des

éditions Lantian de Pékin |

|

1/ Han Fei

韓非

Han Fei est un

penseur politique chinois de la fin de la période des Royaumes

combattants (mort en 233 av. J.C.). Représentant du

courant légiste, il a vécu dans l'État de Han (Han guo

韩国)qui

était initialement le fief de grands feudataires de l'État

de Jin (晋国),

descendants d’un fils du roi Wu des Zhou selon l’historien Sima

Qian. Han était le plus petit des trois États (Han

韩,

Wei

魏et

Zhao

赵)

créés par la partition de l'État de Jin, à la suite de luttes

internes, en 403 av. J.-C.. Cette division de Jin en « trois

familles » (sānjiā fēn jìn

三家分晋)

restées cependant nominalement vassales de l’empereur des Zhou

est parfois considérée comme l’événement marquant la fin de la

période des Printemps et Automnes et amorçant celle des Royaumes

combattants.

Pendant

longtemps, Jin a été considéré comme le rival le plus apte à

faire face à la puissance montante de Chu au sud. Mais, occupant

une position stratégique entre les deux États rivaux de Qin et

de Chu, il fut le premier État à être conquis et absorbé par

Ying Zheng (嬴政),

roi de Qin (秦王政)

et futur Premier Empereur, dans sa course à l’unification à la

fin des Royaumes combattants. Se sentant menacé, le roi Ji An de

Han (韓王姬安)

envoya en 234 son parent et conseiller Han Fei plaider sa cause

auprès du roi de Qin, qui l’arrêta et l’envoya en prison où Han

Fei fut réduit à s’empoisonner. Quatre ans plus tard, en 230

avant Jésus-Christ, Ji An était fait prisonnier et Han annexé.

On connaît

surtout Han Fei par la biographie que nous en a laissée Sima

Qian dans ses « Mémoires

historiques » (Shiji《史记》),

dans la dernière partie du

juan 63

(《史记.

老子韩非列传》)

Il appartenait

à la famille royale de l’État de Han, mais il bégayait (kouchi

口吃),

nous dit Sima Qian, ce qui l’a l’empêché de poursuivre une

carrière officielle. Il s’est donc tourné vers les lettres et la

philosophie politique. En 250 avant Jésus-Christ, on le trouve à

Chu (Chu guo

楚国), où

il a pour maître le confucianiste Xun Zi (荀子)

– dont il retient la doctrine morale fondée sur le postulat que

les hommes sont mauvais, et qu’il faut donc les éduquer pour

leur donner le sens du juste et en faire des hommes de bien.

De retour à

Han, Han Fei se met à la tâche pour consigner les leçons de son

voyage à Chu et en tirer d’autres de l’observation du monde

autour de lui. Il écrit des traités sur la manière de bien

gouverner et les stratégies à mettre en œuvre pour affermir

l’autorité du souverain. Mais il fustige aussi les « parasites »

de la cour et les usages politiques, ce qui lui vaut d’être

isolé et écarté des fonctions officielles. Ses frustrations sont

décrites dans deux chapitres du Han Fei Zi :

« Indignation d’un solitaire » (孤憤第十一),

chapitre 11, et « De la difficulté de persuader » (說難第十二),

chapitre 12 – texte écrit en fait pour attirer l’attention du

roi et le mettre en garde contre son entourage, ce qui fut

utilisé contre lui par ses ennemis.

En même temps,

ses écrits finirent par le faire connaître, et en particulier du

roi Ying Zheng de Qin qui, plein d’admiration, voulut rencontrer

leur auteur. Han Fei conçut un brillant plaidoyer en faveur de

Han, « Préserver Han » (《存韩》),

qui allait à l’encontre de la politique d’annexion et

d’unification de Ying Zheng.

Or le roi

avait pour plus proche conseiller un ancien fonctionnaire de Chu

que Han Fei avait rencontré là : Li Si (李斯).

Attiré à Qin par le premier ministre Lü Buwei (呂不韋)

pour participer à la compilation de ce qui est devenu les

annales des « Printemps

et Automnes de Lü [Buwei] »

(Lüshi Chunqiu《吕氏春秋》).

Nommé grand archiviste par le roi, il devint ensuite ministre de

la Justice tandis que Lü Buwei était disgracié, en 238 avant

J.C. C’est ce Li Si qui fut le grand stratège de Ying Zheng dans

ses campagnes contre les États rivaux, en allant jusqu’à lui

conseiller des manœuvres sournoises, jusqu’à l’assassinat des

ministres et lettrés influents de ces États. C’est Li Si qui fut

ainsi responsable de la mort de Han Fei : il persuada Ying Zheng

qu’il ne pouvait le laisser repartir à Han, car son talent l’y

aurait rendu trop dangereux, et qu’il ne pouvait pas non plus le

garder à son service car jamais sa loyauté n’aurait pu être

acquise. Il ne restait que la solution du poison.

Après la

reddition du dernier État, celui de Qi en 221 avant J.C., et

l’unification de l’Empire, Li Si devint l’homme fort du régime

et fit appliquer des méthodes autoritaires pour assurer la force

d’un pouvoir centralisé à l’extrême, incluant la normalisation

des poids et mesures et des lois draconiennes visant à encadrer

la population, maximiser sa productivité et détruire toute

opposition. Ces réglementations n’étaient cependant que la mise

en pratique des idées de Han Fei, et, un siècle avant lui, de

Shang Yang (商鞅),

auteur (présumé) du « Livre de Maître Shang » (Shang Jun Shu《商君书》).

À sa mort,

bien qu’encore jeune, Han Fei avait une réputation bien établie

grâce à ses travaux. Quelque 55 d’entre eux furent rassemblés

par la suite dans l’ouvrage qui porte son nom : le Han Fei Zi

(《韩非子》),

synthèse de la philosophie politique connue sous le nom de

légisme (法家).

| |

Le

Han Fei Zi, éd. 2012

du

China Times de Taipei |

|

2/ Le

Han Fei Zi et le légisme

Le Han Fei

Zi est une compilation d’essais traitant de la théorie du

pouvoir d’État, et de ses ramifications dans l’administration,

la diplomatie, l’économie et bien sûr la guerre. Comme beaucoup

de ces textes anciens, il est tout aussi précieux par

l’abondance d’anecdotes qu’il recèle sur la Chine des Royaumes

combattants. Accusé d’avoir, par ses excès, entraîné la chute du

Premier Empereur qui s’en était inspiré pour pratiquer une

politique fondée sur la coercition et la terreur, le légisme a

été violemment rejeté par les empereurs Han qui ont cherché au

contraire à promouvoir un gouvernement sans lois selon l’idéal

confucéen. Pourtant, dans la pratique, le légisme a survécu à

Han Fei et au Premier Empereur, bien que personne – sauf Mao -

n’ait plus osé en invoquer les principes.

L’art de

gouverner

La philosophie

politique de Han Fei est fondée sur sa conception de la nature

humaine, héritée de Xun Zi et de son expérience dans

l’environnement de guerres constantes et de troubles internes

dans les États en lutte pour l’hégémonie dans la période

critique du 3e siècle av. J.C., à l’apogée des

Royaumes combattants. Le but de son art de gouverner est

d’assurer la suprématie du souverain et son maintien au pouvoir,

par un contrôle systématique de son entourage et de la

population. L’objectif est double : 1/ enrichir l’État grâce à

la mobilisation des ressources agricoles et 2/ pouvoir ainsi

disposer d’une armée forte (fùguó qiángbīng 富国强兵)

– au 3e siècle av. J.C., l’armée était primordiale,

mais c’est toujours le mot d’ordre en Chine, et peut-être plus

que jamais. On notera d’ailleurs que, pendant la période

maoïste, c’est aussi l’agriculture qui devait fournir le

financement de l’industrialisation.

Han Fei part

d’une analyse historique : dans les temps anciens, à l’époque

des souverains mythiques Yao et Shun, la population était peu

nombreuse et disposait de vastes ressources. Ce n’est plus le

cas au temps des Royaumes combattants : la population a augmenté

et se retrouve en intense compétition pour sa simple survie :

古者丈夫不耕,草木之實足食也;婦人不織,禽獸之皮足衣也。不事力而養足,

人民少而財有餘,故民不爭。是以厚賞不行,重罰不用,而民自治。今人有五子不為多,

子又有五子,大父未死而有二十五孫。是以人民眾而貨財寡,事力勞而供養薄,故民爭, 雖倍賞累罰而不免於亂。

Dans les temps

anciens, les hommes n’avaient pas besoin de labourer car les

graines des herbes et les fruits des arbres étaient suffisants

pour les nourrir ; les femmes n’avaient pas non plus besoin de

tisser car les peaux des oiseaux et des bêtes sauvages étaient

suffisantes pour les vêtir. Aussi, sans avoir besoin de beaucoup

travailler avaient-ils pléthore de ressources. La population

n’étant pas nombreuse, ils disposaient de tout le nécessaire et

ne se querellaient donc pas. Il n’était point besoin de

récompenses très élevées ni de punitions très sévères, le peuple

se gouvernait lui-même. Mais aujourd’hui, les gens ne

considèrent pas exagéré d’avoir cinq enfants, et chaque enfant

en a cinq à son tour, un grand-père se retrouve ainsi à la tête

d’une progéniture de 25 petits-enfants… Par conséquent, la

population s’étant accrue, les ressources se sont raréfiées

d’autant ; il faut travailler dur pour un maigre résultat. Les

gens se querellent tant qu’on a beau doubler les récompenses et

aggraver les châtiments, le désordre est inévitable.

[…]

故罰薄不為慈,誅嚴不為戾,稱俗而行也。 故事因於世,而備適於事。

Ce n’est donc

pas par bienveillance que l’on inflige des châtiments légers, ni

par cruauté que l’on impose de lourdes punitions, c’est

simplement que l’on doit s’adapter à son époque. Les temps

changent et les mesures changent de même.

[Han Fei Zi,

chapitre 49,

Les cinq vermines

(五蠹第四十九)]

C’est déjà ce

que disait « Le Livre de Maître Shang », au

chapitre 7 :

le monde change et les principes de gouvernement doivent changer

avec lui. Plus question donc de vouloir imiter les anciens et

tabler sur l’éducation morale du peuple ; on ne peut que jouer

sur l’intérêt personnel et agir par la coercition. Le mode de

gouvernement préconisé par Han Fei repose donc sur le double

levier (ou double « poignée »

二柄) des

récompenses et des sanctions

,

selon une loi fondamentale (fǎ

法)

valant pour tous, sauf le souverain.

Cette loi est

fondée sur l’observation pratique et, comme l’a montré Romain

Graziani dans son ouvrage « La Loi et les Nombres »

,

sur une évaluation précisément quantifiée des secteurs

productifs de l’État (essentiellement l’agriculture) et des

responsabilités de chacun, évaluation effectuée par une armée de

fonctionnaires et agents de l’État dispersés sur l’étendue du

territoire. Et comme rien ne doit échapper à l’œil du souverain,

seul sur son trône, les fonctionnaires qui ne peuvent être

partout sont relayés par les citoyens eux-mêmes selon un système

draconien de responsabilité collective qui commence au niveau de

la famille

.

La loi,

cependant, est draconienne en premier lieu pour les ministres et

jusqu’aux serviteurs de la cour. Tout le monde doit faire son

travail sans état d’âme ni sentiment. Ainsi le souligne une

anecdote du chapitre 7 (二柄第七) du

Han Fei Zi :

昔者韓昭侯醉而寢,典冠者見君之寒也,故加衣於君之上,覺寢而說,

問左右曰:「誰加衣者?」左右對曰:「典冠。」君因兼罪典衣與典冠。其罪典衣,

以為失其事也;其罪典冠,以為越其職也。非不惡寒也,以為侵官之害甚於寒。

Un jour, le

marquis Zhao de Han

,

ivre, s’était endormi. Le gardien de la couronne, voyant que le

souverain risquait de prendre froid, le couvrit d’un manteau.

Lorsqu’il s’éveilla, le marquis demanda autour de lui : « Qui

m’a ainsi couvert ? » Il lui fut répondu : « C’est le gardien de

la couronne. » Le marquis le décréta coupable et le fit mettre à

mort, de même que le responsable de sa garde-robe, l’un pour

avoir négligé ses fonctions, l’autre pour les avoir

outrepassées. Ce n’était pas qu’il n’avait pas peur d’attraper

froid, mais, pour lui, il était plus important que chacun veille

au respect de ses fonctions.

Gouvernement autoritaire

Comme le

montre cette anecdote, c’est par son autorité sur ses ministres

et conseillers que commence le pouvoir sans partage du

souverain. Ce n’est pas un souverain éclairé comme le

préconisent les confucianistes, c’est un dirigeant impitoyable

qui gouverne par la terreur, en appliquant à la lettre une loi

qui prévoyait des peines corporelles à la moindre incartade et

au moindre manquement

,

dont l’amputation du nez et des pieds

.

Cette amputation était généralement signe d’opprobre, mais

pouvait être injustement ordonnée par un souverain, comme dans

l’anecdote au chapitre 13 du Han Fei Zi, « L’histoire de

[Bian] He » (和氏第十三)

,

qui souligne au passage que l’amputation des pieds était chose

courante (voir C ci-dessous).

Le même

chapitre 13 insiste sur l’importance pour le souverain

d’appliquer strictement la loi, en luttant contre les grandes

familles, les vassaux et les courtiers en quête de privilèges.

Han Fei donne l’exemple du duc Xiao de Qin (秦孝公)

qui, suivant les préceptes de son conseiller Shang Yang (商鞅),

avait entre autres organisé les familles en groupes de cinq et

de dix et établi la responsabilité collective pour toute offense

de l’un des membres avec obligation de dénonciation. Han Fei

souligne que l’État de Qin est ainsi devenu riche.

Mais, lorsque le duc est mort, en 338 av. J.C., Shang Yang a été

écartelé. La même chose s’était passée à Chu après la mort, en

381 av. J.C., du duc Dao (楚悼王)

qui avait eu pour conseiller un autre réformateur, Wu Qi (吴起).

Pourquoi ces deux penseurs ont-ils ainsi été mis à mort, demande

Han Fei ? Parce qu’ils s’en étaient pris aux puissants vassaux

des ducs et parce que le peuple n’avait pas supporté l’ordre qui

lui avait été imposé.

Mais Han Fei

n’en conclut pas que leurs méthodes étaient mauvaises, elles ont

produit leurs fruits ; et il faut les poursuivre, comme à Qin,

sinon l’État retombe dans le chaos, ce qui donne la situation de

tous ces États sans ligne claire, dit-il en conclusion de son

chapitre :

此世所〔以〕亂無霸王也。

cǐ shì suǒ

〔

yǐ

〕

luàn wú bàwáng yě.

C’est pourquoi

la période actuelle est chaotique, sans souverain hégémonique.

Idéal de

non agir pour le souverain

Il pensait en

fait que le souverain se devait d’être impitoyable pour faire

régner l’ordre sur la base de la stricte application de la loi

et que cette loi, par la terreur même qu’elle inspirait,

finirait par induire des sujets soumis, tout entier tournés vers

ce qu’on attendait d’eux : une productivité record faisant la

richesse du pays et alimentant sa puissance militaire, gage de

sa survie politique.

Pour être

efficace, selon Han Fei, le souverain se doit en particulier

d’être impitoyable, et terroriser jusqu’à ses proches et ses

conseillers. C’est ce qu’il expose dans le chapitre 14 ( jia

jié shi chén

姦劫弒臣)

qui expose comment gérer des ministres qui, poussés par

l’ambition et le désir d’obtenir des faveurs, sont toujours

capables de s’élever contre leur souverain et de tenter de le

manipuler, voire de le tuer. Il faut donc que chacun soit

persuadé que la seule option, et la plus sûre, est de suivre le

droit chemin en respectant la loi et en la faisant respecter.

Pour ce faire, le souverain doit se montrer totalement

impersonnel et sans états d’âme, et se replier dans un

« non-agir » (wúwéi

無為/无为)

qui n’est pas vraiment celui des taoïstes, mais plutôt celui de

l’autocrate qui se fie à l’application aveugle des lois pour

faire régner l’ordre.

Normes

de productivité pour le peuple

Il n’est pas

question d’éducation, d’inculquer une quelconque loi morale.

C’est en établissant la grille des récompenses et des punitions

qu’est établie la distinction entre non tant le bien et le mal,

qu’entre ce qu’on peut faire et ne pas faire pour éviter les

sanctions, et surtout ce qu’on doit faire pour les

éviter. Selon le système de Han Fei (dont il a repris bien des

éléments à ses prédécesseurs, Shen Buhai, Yang Shang et autres),

il y a, ou doit y avoir, parfaite adéquation entre les mots et

les actes, entre l’engagement de chacun en fonction de la norme

qui lui est assignée, le fameux xing-ming (形名),

les résultats déterminant récompense ou punition selon un

contrôle centralisé

.

Rien n’échappe au souverain, retranché derrière l’écran d’une

attitude impassible. L’État est ainsi sûr car la loi est

claire : les hommes sans talent ne vont pas attendre de

récompenses, ceux coupables de crimes n’espèreront pas une

amnistie (chap. 14).

Mais tout cela

est fait pour le bien de chacun : tout le monde déteste le

danger et le chaos, un sage gouvernement doit l’éviter à son

peuple, même au prix de sanctions qu’il déteste aussi.

L’autocrate met en œuvre des lois drastiques pour éviter que le

pays tombe aux mains des puissances rivales et que son peuple

soit pris en otage. On est dans la logique de la fin des

Royaumes combattants où tout le monde aspirait à la paix –

logique que l’on retrouve à tous les moments de division et de

chaos de l’histoire chinoise, avec l’émergence de fortes

personnalités, la réunification du territoire sous leur égide et

l’instauration d’un gouvernement de type légiste dans la

pratique, sous couvert de morale confucéenne. La prétention à un

« gouvernement par la loi » ou « rule of law » (fǎzhì

法治) en

est un développement récent.

Le texte est

fascinant, étudié et commenté sans fin, mais il l’est d’autant

plus que c’est un texte littéraire qui fourmille d’anecdotes,

dont certaines sont célèbres. C’est ce qui en fait un texte d’un

grand attrait pour le lecteur même non averti.

3/ Un texte

littéraire fourmillant d’anecdotes

Aucun des 55

chapitres du Han Fei Zi n’est purement théorique. Tous

les arguments sont étayés sur des exemples concrets, développés

sous forme d’anecdotes qui forment la trame du récit. Cet aspect

formel permet d’éviter l’impression que pourraient donner des

chapitres qui ne sont de toute évidence pas tous du même auteur,

avec pour corollaire des répétitions et un défaut de structure

d’ensemble. C’est à partir des cas concrets que sont développées

les idées, qui finissent forcément par se recouper. Même dans le

chapitre 20,

qui regroupe des commentaires sur l’enseignement de Lao Zi (解老第二十),

on trouve des anecdotes pour illustrer les commentaires. On

retrouve même des exemples cités dans des chapitres précédents

qui forment ainsi comme des leitmotivs.

C’est le cas

en particulier de l’histoire de Bian He (卞和),

au chapitre 13 (和氏第十三),

qui est citée plusieurs fois, et en particulier au chapitre 20.

Elle contient une défense et apologie de la mutilation des

pieds.

楚人和氏得玉璞楚山中,

奉而獻之厲王.

厲王使玉人相之.

玉人曰: “石也.”

王以和為誑,

而刖其左足.

及厲王薨,

武王即位.

和又奉其璞而獻之武王.

武王使玉人相 之.

又曰: “石也.”

王又以和為誑,

而刖其右足.

Un certain He,

originaire de Chu,

avait trouvé une superbe pièce de jade brut dans les montagnes

de Chu, et il alla l’offrir au roi Li

.

Celui-ci fit examiner la pierre par un expert en jade qui lui

dit : « C’est une pierre ordinaire. » Le roi prit He pour un

menteur et le fit amputer du pied gauche. À la mort du roi Li,

le roi Wu lui succéda sur le trône et He vint à nouveau lui

offrir sa pièce de jade. Le roi Wu la fit également examiner par

un expert qui affirma de même : « C’est une pierre ordinaire ».

Le roi Wu prit lui aussi He pour un menteur et ordonna qu’on lui

coupe le pied droit.

武王薨,文王即位。和乃抱其璞而哭於楚山之下,三日三夜,淚盡而繼之以血。

À la mort du

roi Wu, le roi Wen monta sur le trône. Étreignant dans ses bras

la pièce de jade, He se répandit en pleurs au pied des monts de

Chu pendant trois jours et trois nuits ; alors, ses larmes

s’étant taries, il se mit à pleurer des larmes de sang.

王聞之,

使人問其故,

曰:

“天下之刖者多矣,

子奚哭之悲也?”

和曰: “吾非悲刖也,

悲夫寶玉而題之以石,

貞士而名之以誑,

此吾所 以悲也.”

王乃使玉人理其璞而得寶焉,

遂命曰“和氏之璧.”

Lorsqu’on

rapporta cela au roi, il envoya un émissaire en demander la

raison. L’homme dit à He : « Nombreux sont ceux qui ont eu leurs

pieds amputés. Pourquoi donc pleurez-vous aussi amèrement ? » He

lui répondit : « Ce n’est pas la douleur d’avoir perdu mes pieds

qui me fait pleurer, c’est parce que je trouve triste qu’un jade

aussi précieux soit assimilé à une pierre ordinaire, et qu’un

sujet aussi honnête que moi soit pris pour un menteur. Voilà ce

qui me fait pleurer ainsi. » Alors le roi fit venir un joailler

pour tailler la pierre et polir le jade ; il en obtint un

précieux joyau qu’il appela « L’anneau de jade du sieur He ».

Le texte est

succinct, mais éloquent : Han Fei en profite pour glisser une

remarque tendant à banaliser l’amputation des pieds et rendre au

contraire surprenant que l’on puisse en verser des larmes, et

encore plus des larmes de sang ! On peut noter au passage

l’utilisation du terme xiàng (相),

aujourd’hui littéraire, pour signifier « examiner » - examen qui

suppose l’observation des traits physiques, comme le fait un

physiognomoniste, souvent dans un but de prédiction de l’avenir

sur la base du caractère ainsi défini.

Or Han Fei avait étudié avec un penseur du 3e siècle

nommé Xun Qing (荀卿)

qui était opposé à cette pratique et avait écrit un essai connu

intitulé « Contre la physiognomonie » (Fei xiang

《非相》).

Han Fei joue sur ce terme pour impliquer que les jades pas plus

que les êtres humains ne devraient être jugés sur leur apparence

extérieure.

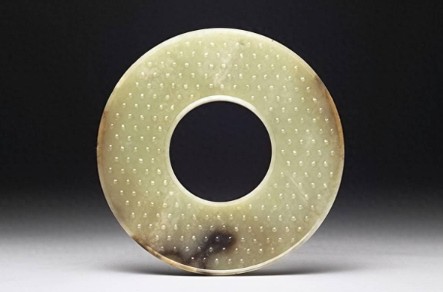

| |

L’anneau de jade de Bian He “和氏璧.”

|

|

Cette histoire

a souvent été citée comme preuve de la cruauté du châtiment,

d’autant plus cruel qu’il est injuste. L’amputation dans le cas

de Bian He est preuve de son indéfectible loyauté, mais dans

d’autres cas l’amputation pouvait être le résultat de la

machination d’un rival. C’est le cas de Sun Bin (孫臏),

au 4e siècle avant J.C., dont l’histoire est contée

par Sima Qian dans ses « Mémoires historiques ». Sun Bin avait

étudié la stratégie militaire avec Pang Juan (龐涓)

et celui-ci, bien qu’étant devenu général dans l’État de Wei,

était conscient que Sun Bin avait bien plus de talent que lui ;

aussi l’attira-t-il à Wei et, sous de fallacieuses accusations,

le fit-il amputer des deux pieds et marquer au visage pour le

rendre inapte au service du royaume. Mais l’histoire ne s’arrête

pas là. En dépit de ses mutilations, Sun Bin fut reconnu à sa

juste valeur par un émissaire de l’État de Qi qui l’y fit

transporter en secret et là, il gagna la confiance du général

Tian Ji (田忌)

qui le fit nommer stratège du roi Wei de Qi. Il réussira à

attirer Pang Juan dans un piège et à l’éliminer.

Sima Qian,

pour sa part, choisit de ne pas mettre en avant la mutilation de

Sun Bin, mais son talent de stratège, en le rapprochant de Sun

Zi (孙子),

général du 6e siècle av. J.C., auteur de « L’Art de

la guerre » (Sunzi bingfa

《孙子兵法》),

qui avait lui aussi été amputé des pieds. En ce sens, ces deux

maîtres lui servaient de modèles, lui qui avait été castré.

C’est tout

l’univers des Royaumes combattants et de la dynastie des Qin

puis du début des Han qui apparaît ainsi à travers ces histoires

et ces biographies qui se répondent avec de légers glissements

sémantiques selon les auteurs.

Éléments

bibliographiques

- Han-Fei-tse

ou Le Tao du Prince, présenté et traduit par Jean Levi, Seuil,

1999.

-

Han Fei Zi, Basic Writings, tr. Burton Watson, Columbia

University Press, Translations from the Asian Classics, 2003.

-

John Makeham, The Legalist Concept of Hsing-Ming: An Example of

the Contribution of Archaeological Evidence to the

Re-Interpretation of Transmitted Texts, Monumenta Serica,

Vol. 39 (1990-1991), pp.

87-114.

-

Yuri Pines,

« Legalism

in Chinese Philosophy »,

in The

Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2018.

- Romain

Graziani, Les Lois et les Nombres.

Essai sur les ressorts de la culture politique chinoise,

Gallimard, coll. « Bibliothèque des Histoires », 2025.

La traduction

intégrale en français du Han Fei Zi par Jean Levi étant

épuisée et indisponible, sauf à prix d’or sur certains sites

d’occasion, on consultera par défaut la

traduction en ligne de W.K. Liao,

bien que datant de 1939, car elle présente l’avantage d’en

donner une version bilingue chinois/anglais, chapitre par

chapitre.

|

|