|

|

Brève histoire du

xiaoshuo

IX. Le xiaoshuo et

l’histoire

IX. 3 Langue

classique et langue vernaculaire dans l’histoire

par Brigitte

Duzan, 24 novembre 2025

L’écriture en

langue vernaculaire, distinguée de la langue classique (wenyan

文言), ne

date pas des débuts du 20e siècle avec l’avènement du

baihua (白话)

sous l’égide des réformistes de la fin des Qing puis des

intellectuels et écrivains du

mouvement du 4 mai (1919).

La langue vernaculaire s’est formée et a évolué peu à peu au

cours des siècles, pour s’épanouir dans les romans populaires

des Ming, avant d’être promue comme instrument de promotion de

la littérature et des idées auprès des couches populaires de la

population en facilitant leur lecture. On a fait de l’opposition

entre langue vernaculaire et langue classique un élément

symbolique du conflit entre ancien et nouveau, tradition et

modernité ; c’est aussi l’image de l’opposition entre culture

lettrée et culture populaire, avec en arrière-plan l’idée de

l’ « élégance » (yǎ

雅)

de l’une contre la « vulgarité » (sú

俗)

de l’autre.

La langue

vernaculaire s’est cependant développée parallèlement à la

langue classique, le vernaculaire se dégageant d’une langue plus

ou moins figée dans le temps pour se rapprocher de formes

vivantes d’expression en lien avec l’oralité, forcément

dialectale. Longtemps dépréciée, cette littérature est

aujourd’hui remise en valeur, dans sa forme autant que dans son

contenu, et dans son contexte historique.

A/ Langue

vernaculaire ancienne et langue classique

Les normes

fondamentales du chinois classique sont apparues pendant la

période des Printemps et Automnes, entre le 8e et le

5e siècle avant notre ère. Le wenyan est

devenu la langue du canon confucéen, celle des lettrés candidats

aux examens mandarinaux, acquérant ainsi un prestige incontesté

pendant quelque deux mille ans. La langue vernaculaire s’est

développée au fur et à mesure que cette langue classique se

distanciait de la langue orale qui, elle, évoluait, et cette

évolution contrastée a connu plusieurs étapes.

Dans sa

monumentale « Histoire de la langue chinoise » (《汉语史稿》)

initialement publiée en 1957, le linguiste chinois Wang Li (王力)

distingue trois périodes d’évolution de la langue chinoise avant

1919 : la période ancienne (shànggǔ qī

上古期), de

l’antiquité jusqu’au 3e siècle avant J.C., la période

« médiane »

(zhōnggǔ qī 中古期)

à partir du 4e et jusqu’au 12e siècle et

la période « moderne » (jìndài

近代) du

13e au 20e siècle, étant entendu que « jìndài »

en chinois désigne la période qui va de la guerre de l’opium au

mouvement du 4 mai, c’est-à-dire de 1840 à 1919, le 20e

siècle après 1919 étant la période « contemporaine » (xiàndài

现代).

| |

L’histoire de la langue chinoise de Wang Li (1957)

|

|

Plus

spécifiquement concernant l’évolution du vernaculaire, en

particulier au niveau lexical (que Wang Li aborde dans sa

dernière partie), c’est le philologue Xu Shiyi ( 徐時仪)

qui a écrit l’ouvrage le plus complet à ce jour : « Histoire du

développement du chinois vernaculaire » (《汉语白话发展史》),

publié aux éditions de l’université de Pékin en 2007, et réédité

en 2015 sous le titre « Histoire du chinois vernaculaire » (《汉语白话史》).

| |

Histoire du développement

du

chinois vernaculaire, 2007 |

|

1.

Émergence de la langue vernaculaire

Selon cette

histoire, une première forme de vernaculaire, le vernaculaire

ancien (gǔ báihuà

古白话),

émerge vers le 4e-3e siècle avant J.C.

(période d’émergence ou lòutóu qī

露头期),

se développe sous les dynasties Qin et Han (秦汉的白话),

avec entre autres des collections de chants populaires, puis

sous les dynasties Wei, Jin et les dynasties du Nord et du Sud (魏晋南北朝的白话),

avec des traductions de textes bouddhiques (汉译佛经).

2.

Développement sous les Sui et les Tang

De cette

époque (隋唐的白话)

datent des recueils de poèmes en langue vernaculaire et des

histoires de type bianwen (变文)

ou « textes de transformation » ; ces bianwen sont des

récits bouddhiques, mais aussi laïques, dont un grand nombre a

été retrouvé à Dunhuang (敦煌变文).

Un premier recueil en huit volumes (《敦煌变文集》)

a été publié en 1957 aux éditions Littérature du peuple et a été

suivi de nombreux travaux de recherche ; des parties en prose

en langue vernaculaire y alternent avec des airs versifiés

destinés à être chantés, structure où l’on peut voir une origine

du théâtre chanté tel qu’il s’est développé sous les Yuan.

| |

Les

bianwen de Dunhuang, 2e édition,

1984. |

|

Cependant, les

chuanqi

(传奇)

typiques de la littérature des Tang, pourtant nourris de

légendes et superstitions populaires, sont écrits en langue

classique.

3.

Évolution pendant la période transitoire des Cinq Dynasties,

puis sous les Song et les Jin

Cette période

(五代宋金的白话)

voit émerger, à côté de la poésie, les

huaben

(话本)

et les pinghua (平话)

en langue populaire, issus de la tradition orale des conteurs et

précurseurs des romans en vernaculaire (话本小说).

Il faut aussi

noter l’importance non négligeable des yǔlù (語錄/语录)

qui se développent sous les Song : les transcriptions, par ses

disciples, de l’enseignement (oral) d’un maître, (néo)confucéen

ou bouddhiste, sur le modèle des Analectes

.

4.

Essor

sous les Yuan

La dynastie

mongole des Yuan (1279-1368) est la grande période du théâtre

zaju (杂剧)

et des

poèmes quci (曲辞).

Destinées à un public populaire, pour son divertissement (comme

le souligne le terme de zaju : pièces de variété), elles

étaient écrites en langue vulgaire, à l’exception des airs

chantés, par des lettrés privés d’examens impériaux

et d’emploi dans l’administration ; relégués au ban de la

société, ils ont trouvé une alternative dans l’écriture de ces

pièces, en devenant des professionnels du spectacle. Ces

dramaturges se retrouvaient avec d’autres auteurs de littérature

vernaculaire dans des associations d’écrivains ou shuhui

(書會/书会)

où ils côtoyaient également les acteurs ;

mais ils fréquentaient aussi les maisons de thé et autres lieux

populaires où se donnaient les pièces.

Les parties

écrites en vernaculaire ont longtemps posé des problèmes,

d’abord parce qu’elles étaient en dialecte du nord, donc d’un

abord difficile pour les locuteurs du sud, mais aussi parce que

l’on considérait qu’elles n’avaient pas la valeur littéraire des

airs chantés. Comme le souligne Isabella Falaschi dans son

introduction à sa traduction des « Trois pièces du théâtre des

Yuan » (p. LXXV)

,

lorsque, en 1731, le père de Prémare traduit la pièce du

dramaturge Ji Junxiang (紀君祥)

« L’Orphelin des Zhao » (Zhaoshi gu’er

《趙氏孤兒》),

il ne traduit que les parties en langue vernaculaire destinées à

être récitées, en omettant les airs versifiés destinés à être

chantés qu’il considérait comme trop difficiles pour être

traduits, en les remplaçant par la simple indication « il

chante » :

or, commente Isabella Falaschi, « ce sont justement ces parties

chantées … qui constituent l’ossature de la représentation

théâtrale et c’est là que réside la valeur littéraire d’un

livret. » Une édition d’époque Yuan retrouvée au début du 20e

siècle ne comporte, elle, que les parties chantées…

5.

Épanouissement sous les Ming et les Qing

La période

couvrant la fin des Ming et les premières années des Qing est

marquée par les

récits en baihua issus des huaben,

faisant du 17e siècle (entre les années 1620 et 1670)

un âge d’or du récit en vernaculaire. Précurseurs sont les

soixante récits des « Contes de la montagne sereine » (Qīngpíng

shāntáng huàběn《清平山堂话本》)

édités en 1550 par le graveur et bibliophile Hong Pian (洪楩),

ce qui constitue le plus ancien recueil connu de huaben

imprimé

.

Récits en

baihua

Les récits

populaires de

Feng Menglong (冯夢龙)

et de

Ling Mengchu (凌蒙初)

ont établi les normes de ces récits en baihua de la fin

des Ming, imités ensuite par des auteurs de moindre envergure –

Ling Mengchu, soit dit en passant, a aussi écrit des pièces de

théâtre dont il nous reste quatre pièces dans le style zaju,

dont l’une est adaptée du grand classique en

vernaculaire « Au

bord de l’eau ».

Il a inspiré un autre grand auteur de récits en vernaculaire :

Li Yu (李漁),

auteur entre autres de douze récits publiés en 1656, au tout

début de la dynastie des Qing, sous le titre « Théâtre

silencieux » (Wúshēng xì

《無聲戲》 /《无声戏》),

suivi d’un deuxième recueil de six récits publié sous le titre «

Jade précieux » (Liánchéng bì

《連城璧》) ,

puis d’une troisième recueil en 1658 intitulé « Les douze

tours » (Shí’èr

lóu《十二楼》).

Cette

littérature populaire, considérée comme vulgaire (tōngsú

wénxué “通俗文学”),

a fait fureur dans un contexte de troubles et d’atmosphère

fin-de-siècle qui explique également, au moins en partie, le

succès des grands romans populaires qui émaillent la période

Ming.

Romans

populaires

Les quatre

grands romans classiques qui datent de cette période sont écrits

en vernaculaire d’une grande richesse et ont contribué à

l’évolution de cette écriture. Sous les Ming, ce sont « Le

Roman des Trois Royaumes » (《三国演义》),

« Au

bord de l’eau » (Shuihuzhuan

《水浒传》)

et « La Pérégrination vers l’Ouest » (Xiyouji《西游记》),

tous trois fortement marqués par leur ancrage originel dans les

croyances populaires et la tradition des conteurs dont on

retrouve le panache et la verve.

Jin Shengtan (金圣叹),

en particulier, qui édité plusieurs romans dans les dernières

années des Ming et au tout début de la dynastie mandchoue, dont

une version tronquée du

Shuihuzhuan,

est généralement considéré comme un pionnier de la littérature

en vernaculaire. Il est resté dans les annales pour avoir établi

une liste iconique de « Six œuvres de génie » (六才子书)

où il mêle des œuvres en langue classique – le Zhuangzi (《庄子》),

le Li Sao (《离骚》)

de Qu Yuan (屈原),

les « Mémoires

historiques » (Shiji《史记》)

de Sima Qian (司马迁),

les poèmes de Du Fu (杜甫)

– et des œuvres populaires en langue vulgaire généralement

décriées par les lettrés : le Shuihuzhuan, en cinquième

position, suivi de l’ « Histoire du

pavillon de l’Ouest » (Xixiang ji《西厢记》),

pièce de théâtre zaju de Wang Shifu (王实甫)

– le tout édité en six volumes séparés, illustrés.

| |

Les

six œuvres de génie, édition 1668 |

|

Mais c’est au

« Rêve dans le pavillon rouge » (Hongloumeng

《红楼梦》),

plus tardif puisqu’il date du 18e siècle, que revient

l’influence déterminante pour l’évolution de la langue et le

statut du roman. Il a en effet été écrit dans un vernaculaire

très travaillé, fondé sur le dialecte de Pékin, dialecte devenu

par la suite la base du chinois moderne : les réformateurs du

début du 20e siècle, Hu Shi (胡适)

en tête, ont utilisé le roman pour promouvoir le baihua

tandis que les lexicographes en étudiaient le texte pour établir

les bases d’un nouveau vocabulaire standard pour la « langue

nationale » (le guoyu

国语).

Aux trois

classiques Ming, il faut cependant ajouter le

Jin Ping Mei

(《金瓶梅》)

ou « Fleur en fiole d’or », d’un certain « érudit railleur de

Lanling » (蘭陵笑笑生)

:

immergé, contrairement aux trois autres, dans la réalité d’un

monde sans héros où domine la soif du pouvoir et de l’argent

liée à celle du sexe, il verse dans le burlesque ou la

rhétorique bouddhique au gré de ses chapitres, et dans un esprit

satirique. Du point de vue de la langue, le roman abonde en

expressions dialectales, ce qui n’est pas le cas de l’autre

grand roman satirique (反讽小说)

en vernaculaire, qui date, lui, du 18e siècle :

« Chronique indiscrète des mandarins » (Rulin waishi

《儒林外史》)

de Wu Jingzi (吴敬梓)

– roman contemporain du Hongloumeng que l’on peut mettre

en parallèle avec « Au bord de l’eau » comme tableau d’une

société injuste et d’un pouvoir corrompu, même s’il s’agit

surtout d’une satire du monde des lettrés. Cependant, par sa

langue aussi bien que son contenu, c’est un roman proche des « romans

politiques » (政治小说)

appelés de ses vœux par

Liang Qichao

au début du 20e siècle, ou des « romans de

dénonciation » (谴责小说)

de

Li Boyuan (李伯元),

Wu Jianren (吴趼人)

ou

Zeng Pu (曾朴)

– romans qui s’appuient sur la langue vernaculaire.

| |

Rulin waishi,

1749 |

|

Xu Shiyi conclut son histoire par un huitième chapitre qui érige

cette évolution de la langue du wenyan vers le baihua

en « loi inexorable » (Wenbai zhuanbian de biran guilü

文白转变的必然规律).

Loi inexorable ?

Il faut noter ici que c’est le « mandarin » du Bas-Yangtsé (下江官话)

ou « mandarin Jianghuai » (江淮官话)

qui était la base du vernaculaire courant (celui utilisé dans

l’administration) jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le dialecte

de Pékin à la fin des Qing.

Dans la

pratique, les écrivains utilisaient la grammaire et le

vocabulaire du dialecte du Bas-Yangtsé mâtiné de dialecte de

Pékin pour faire en sorte que leurs écrits soient

compréhensibles de la majorité de leurs lecteurs, locuteurs des

dialectes les plus divers. C’est ainsi que s’est peu à peu créé

un chinois écrit standard qui a aussi incorporé des

constructions du chinois classique, baihua moderne qui a

repris le rôle unificateur qui était jusque-là le propre du

chinois classique, littéraire.

Il n’y a pas

de démarcation stricte entre les deux registres, le wenyan

influant sur l’écriture en vernaculaire, les mêmes auteurs

écrivant souvent et en langue classique et en langue vulgaire ;

ce sont les lettrés qui ont peaufiné la langue vernaculaire par

le biais de la fiction. En fait, le chinois classique s’est

longtemps maintenu, comme le latin en son temps en concurrence

avec le français, et dans le domaine des textes de lois en

particulier. Ainsi, le code législatif chinois a été écrit

jusque dans les années 1970 en chinois littéraire, bien que dans

une forme abondant en expressions et constructions modernes que

n’auraient pas reconnues les écrivains classiques.

Lorsque les

réformistes de la fin des Qing militent pour l’adoption du

baihua, ce n’est donc pas une langue totalement nouvelle

qu’ils appellent de leurs vœux, mais plutôt un vernaculaire

modernisé, répondant aux nécessités de l’heure en important des

néologismes de l’Occident, surtout par le biais du Japon.

B/

Émergence et développement du baihua moderne

Le baihua

(白话)

s’est défini en regard de la langue classique définie comme

langue littéraire et a désigné pendant longtemps les « langues

des localités » (fangyan 方言),

langues locales aussi diverses que souvent mutuellement

inintelligibles que l’on appelle aujourd’hui topolectes, ou

communément dialectes. La promotion du baihua à la fin du

19e siècle a eu lieu en même temps que celle du

guoyu (国语)

comme langue nationale, sous l’influence du néologisme japonais

kokugo (国語) désignant

la langue nationale, idéalement unifiée.

La promotion du

baihua représente donc une volonté politique et pratique

autant qu’intellectuelle et littéraire dans le contexte

nationaliste de la Chine de la fin des Qing

.

C’est une réforme de la langue fondée sur des oppositions

binaires : baihua / wenyan dans le domaine littéraire et

guoyu / fangyan dans le domaine plus spécifiquement

linguistique. Ce sont les journaux et revues qui, à partir des

années 1890, ont contribué au développement du baihua

dans leurs efforts pour toucher un plus vaste public, bien avant

les années 1910 qui voient son utilisation se généraliser peu à

peu.

1.

Le rôle

des journaux

a)

Les

précurseurs en baihua

Dans un

contexte d’effervescence et d’intense concurrence dans le

domaine de la presse, essentiellement à Shanghai, les

initiatives se multiplient pour répondre à une demande urbaine

en plein essor. Les périodiques sont encore très peu nombreux en

Chine en 1880 : une quinzaine. Mais l’expansion, ensuite, est

très rapide. Les années 1890-1920 sont marquées par véritable

révolution dans les techniques d’impression en particulier,

entraînant baisse des coûts et innovations éditoriales. Les

grands journaux que sont les deux principaux concurrents, le

Shenbao (《申報》)

et le Xinwen bao (《新闻报》),

fondés respectivement en 1872 et 1893 à Shanghai, publient leurs

articles en baihua. C’est le fondateur du Shenbao,

le britannique Ernest Major, qui est à l’origine de cette presse

en baihua : en 1876, pour toucher de nouveaux lecteurs,

un public populaire de femmes et de travailleurs incapable de

lire le chinois classique, il lance un supplément du Shenbao

en baihua, le Minbao (《民报》),

qui fait figure de précurseur. Les périodiques réformistes, eux,

sont éphémères, car vite interdits

.

Cependant, ce

journalisme en baihua s’est développé aussi de sources

plus spécifiquement chinoises dans le contexte du mouvement de

réforme de la fin des années 1890 : des journaux en dialectes

locaux, hors de Shanghai, la région du bas-Yangtsé - noyau de la

langue wu (吴语)

- faisant office d’épicentre. Le premier de ces journaux, le

Wuxi baihua bao (《無錫白話報》[无锡白话报])

est apparu en 1898, fondé par Qiu Tingliang (裘廷梁),

un recalé aux examens impériaux reconverti dans le journalisme ;

en dialecte local de la langue wu, le journal proclamait

son adhésion au baihua dès son titre. Pour son cinquième

numéro, il est rebaptisé « Journal chinois officiel en baihua »

(《中国官音白话报》),

publié tous les dix jours et distribué dans tout le pays. Il

publie des articles sur la Réforme, l’éducation des femmes, des

nouvelles étrangères et même des traductions de livres

occidentaux, dont des Fables d’Esope, à un moment où la

littérature pour enfants n’existait pas en Chine.

| |

Le

Wuxi baihua bao |

|

Le journal

cesse de paraître après l’échec de la Réforme, en septembre

1898, après 23 numéros, mais il fait des émules : une quinzaine

de journaux, quasiment tous rédigés dans des dialectes de wu,

apparaissent sur le même modèle dans les quelques années

suivantes, dont le trimestriel Hangzhou baihua bao (《杭州白话报》)

fondé en juin 1901 par un groupe incluant le traducteur

Lin Shu (林紓),

et le Suzhou baihua bao (《苏州白话报》)

lancé en octobre de la même année par l’éditeur, traducteur et

écrivain

Bao Tianxiao (包天笑),

fervent promoteur de la littérature populaire (tongsu wenxue 通俗文学).

Le Journal en langue vernaculaire de Pékin (Jinghua

bao《京話報》)

est lui aussi trimestriel, le premier numéro étant daté

septembre-décembre 1901, et le Journal en langue vulgaire de

l’Anhui (Anhui suhua bao 《安徽俗話報》)

est bimensuel, et édité par Chen Duxiu (陈独秀)

en 1904-1905. De 1876 à 1911, on compte ainsi 70 périodiques

en vernaculaire local.

Ces journaux

paraissaient pour la plupart avec des éditoriaux critiques du

genre lunshuo (论说),

orientés vers la défense d’une culture progressiste (contre

l’opium, la pratique des pieds bandés, les superstitions et

autres plaies de la société traditionnelle). En décembre 1903

est lancé à Shanghai le plus important de ces journaux en

vernaculaire, qui se distanciait dès son titre de toute

appartenance locale : le bimensuel Zhongguo baihua bao

(《中国白话报》).

C’était une publication ambitieuse et illustrée de quelque 80

pages, reliée comme un livre à l’occidentale, qui utilisait le

baihua comme arme de propagande révolutionnaire et

stratégie de diffusion auprès des masses populaires, fondée sur

les discours des révolutionnaires, donc sur l’oralité. Le

recours au baihua n’excluait d’ailleurs pas les articles

dans la langue classique la plus raffinée pour s’adresser aux

classes éduquées de la population.

| |

Le Zhongguo baihua bao (2e numéro) |

|

b)

Les

débuts de la presse féminine

Fondé par Qiu

Tingliang (裘廷梁)

et sa nièce Qiu Yufang (裘毓芳),

le Wuxi baihua bao est par ailleurs aussi le précurseur

de la presse féminine chinoise qui se développe au tout début du

20e siècle, sous l’influence du Japon

.

Lancé le 11 mai 1898, il disparaît en septembre au bout de 28

numéros, mais Qiu Yufang poursuit l’intention première de son

oncle qui était de créer une maison d’édition dédiée au

baihua (Baihua shuju

白話書局).

Elle traduit divers textes du wenyan en baihua,

dont le plus ancien ouvrage sur l’éducation des femmes, les

« Préceptes pour les femmes » (Nüjie

《女诫》)

de l’historienne et femme de lettres des Han

Ban Zhao (班昭),

et rédige une biographie en baihua de Mencius. Mais elle

propose aussi des traductions de livres sur la réforme de Pierre

le Grand en Russie et sur la réforme Meiji au Japon.

C’est de 1898

que date la naissance de la presse féminine, avec la création

par un groupe de femmes du premier périodique féminin, lancé le

24 juillet 1898, qui dure 12 numéros : le Nüxue bao

(《女學報》[女学报]),

littéralement le « journal d’études féminines». Parmi les

fondatrices figurent des personnalités comme Li Run (李閏/李闰),

épouse de Tan Sitong (譚嗣同)

et Li Huixian (李蕙仙),

épouse de Liang Qichao, tandis que Qiu Yufang faisait partie des

collaboratrices, ainsi que Kang Tongbi (康同璧),

fille de Kang Youwei. Dès le premier numéro, l’accent est mis

sur l’importance de la langue vernaculaire moderne, la langue

utilisée devant correspondre à la période de son emploi (古話合宜古人用,白話合宜今人用) ;

l’article se place résolument dans un contexte mondial, en

prenant pour modèle l’Europe et l’utilisation du latin délaissé

pour les « langues du terroir » (土语)

,

mais le baihua est ici revendiqué pour faciliter l’accès

des femmes à l’éducation.

Autre

pionnière du journalisme, et du féminisme, parmi le premier trio

de femmes à défendre le baihua au service de

l’émancipation des femmes :

Chen Xiefen (陳擷芬),

fondatrice en 1899, à l’âge de 16 ans, du Nübao (《女報》)

ou Journal des femmes, lancé comme supplément au journal de son

père Chen Fen (陳範) :

le Subao (《蘇報》[苏报])

ou Quotidien du Jiangsu, interdit en juin 1903. Le premier

Nübao disparaît vite ; en mars 1903, Chen Xiefen en fonde un

deuxième, expressément présenté comme la suite du premier, avec

un financement entièrement féminin et en reprenant le titre

Nüxue bao ; une cinquantaine de pages dont les rubriques

« Discours en baihua » (báihuà yǎnshuō

白話演說 [白话演说])

en défense non seulement du vernaculaire, mais aussi de

l’égalité hommes-femmes, ainsi que « Histoire récente du monde

des femmes » (女界近史),

le tout illustré de photos.

Chen Xiefen

était une amie proche de

Qiu Jin (秋瑾)

qui a elle-même lancé un journal expressément en baihua :

le Baihuabao (《白話報》),

dont le premier numéro sort en septembre 1904 et n’aura que six

numéros, mais qui met lui aussi l’accent sur le discours oral

comme le proclame un premier article de Qiu Jin dans le

journal : « Avantages du discours » (Yǎnshuō de hǎochù

« 演說的好處 »

[演说的好处]).

De manière significative, cependant, si le baihua est la

langue de référence, le journal publie également des poèmes qui,

eux, sont en langue classique. Le Baihuabao sera suivi du

Zhongguo nübao (《中國女報》[中国女报])

ou Journal des femmes de Chine, qui n’aura qu’un premier numéro

en janvier 1907, avant l’arrestation et l’exécution de Qiu Jin,

mais qui aura un grand impact sur le développement de la presse

féminine chinoise par la suite.

Il faut dire

que la question de la langue était particulièrement sensible

pour la presse féminine : comme le souligne Jacqueline Estran

dans l’article cité (n. 15), la proportion de femmes en état de

lire était alors en Chine entre 2 et 10 %, donc la langue écrite

proche de l’oral était plus adaptée pour développer leur

éducation, mais en même temps, c’est par leur maîtrise de la

langue classique (en particulier dans le domaine de la poésie)

que les femmes pouvaient, comme toujours, accéder aux cercles de

lettrés. Ces femmes des tout débuts du 20e siècle

sont en ce sens typiques d’une langue en pleine évolution, mais

reflétant un double ancrage dans l’écrit classique et dans la

langue parlée moderne, Qiu Jin en particulier se montrant

capable de s’adapter en fonction du public auquel elle

s’adressait.

c)

Effervescence et innovations

Cette

effervescence de la presse en baihua, de plus en plus

politisée à partir du tournant du 20e siècle, se

traduit par des innovations originales, en termes de formats, de

rubriques … et de langue. Témoins en sont le Zhongwai

ribao (《中外日報》)

ou Quotidien de Chine et de l’étranger, fondé en 1902, qui

imprime pour la première fois en recto-verso et fait appel à des

professionnels pour traduire les nouvelles étrangères, et

surtout le Shibao (《時報》)

ou Eastern Times fondé en 1904, toujours à Shanghai, par Di

Baoxian (狄葆賢).

Ancien élève

de Kang Youwei, Di Baoxian avait, après l’échec de la Réforme,

fui au Japon où il avait rencontré Liang Qichao qui l’avait

fortement influencé. Il s’entoure de rédacteurs prestigieux dont

Bao Tianxiao (包天笑)

recruté au Suzhou baihua bao qui apporte au journal son

intérêt pour la littérature populaire. Le Shibao remplace

les longues dissertations (lunshuo) des concurrents par

des articles courts et percutants, et inaugure des rubriques

spéciales de fiction en feuilleton. Le Shibao publie en

particulier les romans de type policier à la mode écrits par

l’écrivain et traducteur Chen

Jinghan (陳景韓/陈景韩)

sous son pseudonyme « Sang froid » (Lengxue

冷血) –

Chen Jinghan qui deviendra en septembre 1909 le responsable

éditorial du supplément mensuel Xiaoshuo shibao (《小说时报》)

ou Fiction Times, avant de passer au Shenbao.

En 1911, le

Shibao était devenu un concurrent direct des deux grands

rivaux, le Shenbao et le Xinwenbao. La concurrence

va se déplacer dans le domaine de l’image, avec le lancement de

suppléments illustrés. Mais c’est finalement le développement de

la fiction populaire sérialisée qui leur vaut leurs plus grands

succès et la littérale explosion de leurs tirages à partir de

1920.

| |

Le

Shibao, 12 juin 1912 |

|

La presse

chinoise du début du 20e siècle est ainsi le prélude

à la révolution littéraire qui se produit dans le cadre du

mouvement du 4 mai, sous l’égide de Chen Duxiu (陈独秀)

et de Hu Shi (胡适),

Hu Shi qui appelle en priorité à une révolution dans la langue.

Mais cette révolution s’inscrit dans un mouvement qui redéfinit

en même temps la notion d’opinion publique - de gonglun (公论)

à yulun (舆论)

- en opérant une transition vers le « peuple ordinaire » (yiban

renmin

一般人民),

auquel il convient de s’adresser dans une langue qui lui soit

compréhensible, et dans des formats attrayants.

2.

Le

baihua moderne

À partir

de 1919, la plupart des périodiques chinois délaissent la langue

classique pour adopter la langue parlée, en introduisant en même

temps des innovations significatives : un nouveau système de

ponctuation inspiré de l’étranger, une mise en page qui

substitue aux colonnes verticales des rangées horizontales,

ainsi que la séparation du texte en paragraphes pour en

faciliter la lecture. Et la littérature de fiction, populaire,

devient un formidable atout de vente.

Mais ce

baihua moderne n’est plus un vernaculaire calqué sur les

dialectes régionaux. C’est une langue réinventée et forgée peu à

peu par les grands intellectuels et écrivains du 4 mai, et qui

fait l’objet de recherches. Ainsi la Commercial Press de

Shanghai avait créé en 1910 le Xiaoshuo yuebao (《小说月报》)

ou Mensuel de la nouvelle, ou de la littérature de fiction.

C’était au départ, dans l’optique de la maison mère, une

entreprise essentiellement commerciale qui publiait des textes

sans grande valeur, pour le public populaire qui achetait ses

journaux. Or, fin 1920, est recruté un jeune journaliste de 24

ans du nom de Shen Dehong (沈德鸿)

qui écrivait sous le nom de plume de Yanbing (雁冰),

mais qui deviendra mondialement connu sous celui de

Mao Dun (茅盾).

Dans ses nouvelles fonctions de rédacteur en chef, il est chargé

de la nouvelle rubrique « Nouvelle vague de la littérature de

fiction » (xiǎoshuō xīncháo

小说新潮).

Le futur Mao

Dun y publie des textes en baihua des écrivains en pointe

du moment, sur le modèle de la revue « La Jeunesse » (《新青年》)

fondée en septembre 1915 à Shanghai par Chen Duxiu (陈独秀),

puis transférée à Pékin en janvier 1917.

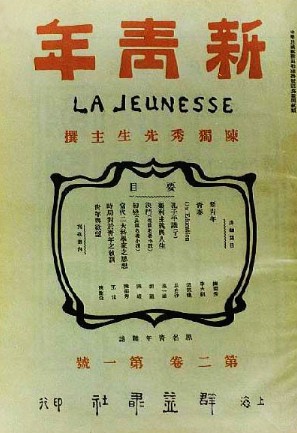

| |

La

Jeunesse (2e numéro) |

|

C’était une

revue au tirage relativement limité, mais qui a exercé une

énorme influence sur l’évolution de la littérature par ses idées

réformistes, et en particulier par son incitation à abandonner

le chinois classique. Hu Shi, Chen Duxiu et quelques autres

publieront dans le journal quelques poèmes dans la langue qu’ils

préconisaient, mais qui était encore balbutiante. Invité par

Chen Duxiu, le linguiste Liu Bannong (刘半农)

leur apporte main forte dans les pages de la revue, publiant par

la suite un recueil de poèmes des débuts du baihua (《初期白话诗稿》).

Puis il part à Londres et à Paris. Diplômé de la Sorbonne en

1925 pour son travail expérimental de phonologie sur les tons du

chinois (《四声实验录》),

il dirige à son retour à Pékin un laboratoire de phonétique

expérimentale ; il publie en 1920 une étude pionnière sur les

manuscrits de Dunhuang (Dunhuang duosuo 《敦煌掇瑣》)

et en 1925 une étude sur « Les mouvements de la langue nationale

chinoise ». Il enseigne alors la littérature vernaculaire au

département des humanités et de la littérature nationale (wénkē

guówén mén

文科國文門)

de l’université de Pékin. En 1930, il publie une compilation de

caractères du langage vernaculaire utilisés sous les Song et les

Yuan (Songyuan yilai suzi pu

《宋元以來俗字譜》)

qui sera par la suite une référence pour la standardisation des

caractères simplifiés. Ses nombreuses traductions sont en

quelque sorte des travaux pratiques.

Pour la petite

histoire, c’est à Liu Bannong qu’est attribuée l’invention du

pronom féminin ta (她),

dans l’un de ses poèmes. L’usage en sera ensuite vulgarisé par

la chanson « Dites-moi comment cesser de penser à elle » (Jiao

wo ruhe bu xiang ta 教我如何不想她),

sur une mélodie du linguiste, poète et compositeur

sino-américain Yuen Ren Chao (趙元任) ;

spécialiste de phonologie chinoise, celui-ci a par ailleurs

enregistré en 1921, aux États-Unis, des modèles de prononciation

pour la Commission d’unification de la prononciation (读音统一会)

mise en place en 1913 par la République de Chine.

Jiao wo ruhe bu xiang ta

https://www.youtube.com/watch?v=EYPnciEpePk&t=53s

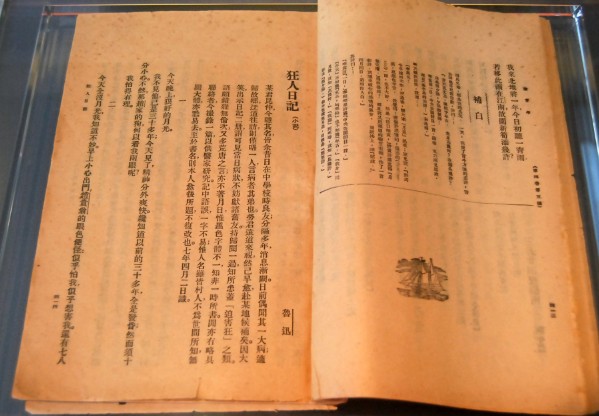

On

considère généralement que le premier récit marquant l’avènement

de la nouvelle littérature en baihua est « Le Journal

d’un fou » (《狂人日记》)

de

Lu Xun (鲁迅) publié

dans

« La Jeunesse » en mai 1918.

On mesure la

beauté du texte et de son impression (avec une ponctuation

discrète en marge), comparés aux suppléments littéraires des

grands journaux de l’époque.

| |

Le

journal d’un fou, « La Jeunesse », 15 mai 1918 |

|

Notons

cependant qu’il s’agit bien là d’une œuvre emblématique du

mouvement du 4 mai,

mais qui n’est pas véritablement la première : la première

nouvelle en baihua est en fait de la plume de la

pionnière

Chen Hengzhe (陈衡哲),

figure de proue du mouvement du 4 mai. Ayant rencontré Hu Shi à

l’université Cornell où elle étudiait la philosophie,

impressionnée par son article paru en janvier 1917 dans la revue

« La Jeunesse », « Suggestions pour une réforme de la

littérature » (《文学改良刍议》),

elle se met sans rien dire à écrire en baihua, des

poèmes, puis une courte nouvelle,

« Un jour » (《一日》),

qu’elle publie dans le trimestriel des étudiants de l’université

en juin 1917, soit près d’un an avant la publication du

« Journal d’un fou ». À son retour à Pékin, elle deviendra la

première femme à être professeure d’université en Chine et

publiera dans les principaux journaux du mouvement de la

Nouvelle Culture.

Pendant

longtemps, malgré tout, on écrira dans une langue à cheval entre

classique et vernaculaire, mi-wen mi-bai (bàn

bái bàn wén

半白半文).

Le baihua s’est imposé peu à peu grâce aux grands

écrivains qui l’ont fait évoluer,

Lu Xun (魯迅)

tout particulièrement. Mais même lui reviendra vers le chinois

classique à la fin de sa vie pour écrire des poèmes lyriques

avec un art consommé, et des emprunts aussi bien aux anciennes

élégies de Chu (Chuci《 楚辞》)

qu’aux poèmes de Li He (李贺)

ou de Li Shangyin (李商隐),

transposant en zeitgeist des années 1930 leurs sentiments

d’aliénation et leur réponse émotionnelle aux injustices et

vicissitudes du moment, les 8e et 9e

siècles

.

La langue classique garde toujours l’attrait d’une sorte de

pureté dans la concision.

Aujourd’hui,

cette histoire du baihua prend d’autant plus d’intérêt

que les jeunes écrivains et écrivaines ont tendance à revenir

vers leurs dialectes locaux pour écrire leurs nouvelles, en

émaillant leurs récits d’expressions dialectales vivantes et

colorées, et tout particulièrement ceux et celles de la région

de la langue de wu. C’est une nouvelle écriture qui se

profile, d’autant plus difficile à traduire.

À lire en

complément

Un article

comparatif sur les différents termes utilisés dans les registres

dits populaire (popular), lettré (learnèd),

familier (colloquial) et littéraire (literary), au-delà des

simples catégories wén

文et

bái

白,

sur la base du mandarin standard et du dialecte de Pékin, avec

quelques exemples secondaires empruntés aux dialectes Min :

Popular and learnèd in Chinese dialects,

Journal of the Royal Asiatic Society, vol. 35, issue 2, April

2025.

Supprimés en 1237 dans le nord, en 1274 dans le sud,

jusqu’en 1314.

|

|