|

|

La traduction pour le plaisir du

texte et de son partage, entre désir et frustration

Paris Cité,

Séminaire du CET,

7 avril 2025

par Brigitte

Duzan, 9 avril 2025

Au

cœur des humanités se situe la traduction.

Barbara Cassin

Il ne va pas

s’agir ici de théorie, mais de pratique, et en ce sens la

réflexion qui suit va tenir à la fois du plaidoyer pro domo

et de l’état des lieux :

-

plaidoyer pro domo, car partant de l’expérience,

personnelle et directe, de la traduction du chinois, mais pas

seulement,

-

et état

des lieux, car la traduction a son histoire et ses modes, les

traductions subissent un phénomène d’obsolescence, on ne traduit

pas aujourd’hui comme on traduisait hier, et pas seulement à

cause de l’évolution de la langue.

Il est par

ailleurs question ici de traduction littéraire, ce qui

est encore plus difficile à définir que le concept même de

traduction. Disons que la traduction littéraire suppose un texte

– dit texte-source - écrit dans une autre culture, bien plus

encore que dans une autre langue, un texte qui peut être de

fiction ou de non-fiction, mais surtout dont la caractéristique

essentielle est de posséder une qualité d’écriture. C’est

la beauté de cette écriture qu’il s’agit de rendre, avec toute

l’empathie que cela suppose. Quand on achète un livre, si c’est

une traduction, on aimerait que celle-ci nous dise au mieux

ce que l’auteur de l’original a écrit, comme il l’a écrit, en

son temps en son heure.

Ainsi posée,

en termes littéraires, la traduction est un travail d’écriture,

et un travail de création. D’où découlent un certain nombre de

joies, mais aussi de contraintes. À commencer par la pure

impossibilité de faire.

§

Traduire : impossibilité et nécessité

Je ne me sens

pas la personne la plus légitime pour parler de traduction, car

j’ai passé une partie de ma vie à apprendre des langues pour

pouvoir lire les textes dans l’original, sans avoir à passer par

une traduction. Et c’est en quelque sorte en désespoir de cause

que j’ai commencé à traduire, en désespoir de cause et par sens

du devoir.

Car traduire –

traduire des textes littéraires, donc - est

fondamentalement une impossibilité, et une impossibilité

radicale, comme écrire pour Marguerite Duras :

« Écrire. / Je

ne peux pas./ Personne ne peut.

Il faut le

dire : On ne peut pas.

Et on

écrit. »

Cette idée de

l’impossibilité radicale de traduire, comme d’écrire, a été

particulièrement mise en avant à partir de la première moitié du

19e siècle, avec le développement des théories sur la

dynamique des langues. Mais ces théoriciens étaient bien obligés

de reconnaître que, comme Duras écrivait, les traducteurs

traduisent… On est là devant un paradoxe qui ressemble à celui

de Zénon d’Élée, celui d’Achille et la tortue : Achille peut

bien courir plus vite que n’avance la tortue, il ne peut la

rattraper car il restera toujours un espace infinitésimal entre

eux. Nul besoin de recourir aux réfutations mathématiques du

paradoxe, qui commencent avec Descartes, il suffit d’une

réfutation pratique, par l’évidence, comme celle de Diogène le

Cynique : le simple fait d’aller plus vite que la tortue suffit.

Et les traducteurs traduisent.

Ce préjugé

d’impossibilité a priori de la traduction rappelle une

discussion sur la traduction, en 1734, à l’Académie des

Inscriptions et Belles Lettres. Discussion entre deux doctes

personnages, l’helléniste René Vatry et Nicolas Gédoyn,

« passionné pour les bons auteurs de l’Antiquité » qu’il s’est

appliqué à traduire, entre autres Quintilien et Pausanias,

traductions que Voltaire lui-même a louées. René Vatry a lancé

la discussion en s’élevant contre les traductions, en les

accusant de dévoyer les originaux, et d’en détourner les

lecteurs, la traduction apparaissant comme une désastreuse

solution de facilité.

À quoi Nicolas

Gédoyn, traducteur lui-même, a répliqué en invoquant le bon

sens, et en soutenant que « traduire un excellent original est

l’une des plus dignes occupations d’un homme de lettres et qu’en

cette qualité il ne peut guère rendre un plus grand service à la

Nation que de lui mettre sous les yeux en langue vulgaire ce que

l’Antiquité nous a laissé de plus précieux. » Ce Nicolas Gédoyn

a d’ailleurs laissé une apologie des traductions qui figure aux

côtés de traités divers, sur la vie urbaine des Romains ou la

querelle des Anciens et des Modernes – celle-ci n’étant

d’ailleurs pas étrangère à la querelle sur la traduction, par

les divergences de vue sur l’appréciation de l’héritage de

l’Antiquité.

On a là –

in a nutshell – une première approche qui amène à dépasser

l’idéal rigoureux du respect absolu de l’original : la

traduction est aussi l’art du compromis, ou de la négociation

comme préfère dire Umberto Ecco.

§

Traduire : art de la négociation

Art de la

négociation qu’Umberto Ecco a défini comme étant « dire

presque la même chose », tout tenant bien sûr dans le

presque. Presque que l’on peut définir aussi en

termes de tangente, la traduction étant ce qui tend vers…

C’est le grand

débat sur la fidélité au texte, qui a commencé très tôt, dès

l’Antiquité. Dans la seconde moitié du 17e siècle, le poète et

dramaturge anglais John Dryden, ayant perdu sous

Guillaume d’Orange son titre de Poète lauréat qui lui assurait

un revenu plus ou moins stable, se met sur le tard à la

traduction pour assurer ses fins de mois : il traduit en

particulier l’Énéide de Virgile, et dit tenter de faire parler

Virgile « avec les mots qu’il aurait probablement employés s’il

avait vécu la vie d’un Anglais ». Il fait briller ses

traductions comme il fait briller la poésie anglaise,

s’enthousiasme Samuel Johnson.

John Dryden a

fait également observer que « la traduction est une sorte de

dessin d’après nature », comparant ainsi le traducteur à un

artiste, comme Cicéron plusieurs siècles auparavant. Et c’est

justement Cicéron qui a lancé le débat sur l’art de traduire, la

traduction étant nécessaire pour la formation de base du bon

orateur.

Dans son cours traité sur la perfection de l’art oratoire « De

optimo genere oratorum », avant de présenter sa traduction

de deux adversaires politiques grecs, les orateurs athéniens

Eschine et Démosthène, il commence par rendre compte d’abord de

son propre travail de traducteur :

nec

converti ut interpres, sed ut orator,

je ne les ai pas traduits comme un interprète, mais comme un

orateur

sententiis isdem

par les mêmes significations

et earum formis tamquam figuris,

tant pour la forme que pour la structure

verbis ad nostram consuetudinem aptis.

par des mots conformes à nos habitudes

In quibus

non verbum pro verbo necesse habui reddere,

et en cela je n’ai pas eu à rendre un mot par un mot

sed_____genus omne verborum_____vimque servavi.

mais des mots j’ai conservé tout le caractère et la force

Ajoutant : Ce

que j’ai pensé qui importait au lecteur, ce n’est pas tant de

compter [les mots] mais plutôt de peser [mes mots].

C’est cette

idée que reprend, à la fin du 4e siècle, Jérôme de

Stridon, le futur Saint Jérôme, docteur de l’Église et patron

des traducteurs.

Saint Jérôme

écrivant, par Le Caravage

Il se réfère à

Cicéron dans sa « Lettre à Pammacchius » de 396

en une formule désormais célèbre :

…in interpretatione Graecorum,

non verbum e verbo, sed sensum exprimere de

sensu

dans mon

interprétation des Grecs,

je n’ai pas

traduit mot à mot, mais j’ai cherché à faire ressortir le sens.

Mais il fixait

aussitôt une limite à l’exercice, en tant que traducteur de la

Bible s’appuyant sur les écrits hébraïques, ce qui était nouveau

en son temps :

absque

Scripturis sanctis, ubi et verborum ordo mysterium est.

sauf pour les écritures saintes où l’ordre des mots participe du

mystère.

Cette question

du mot à mot opposé au sens pour le sens a alimenté des débats

sans fin. Mais ce que l’on oublie trop souvent, c’est la limite

posée par Saint-Jérôme, celle des textes sacrés. Il ouvre en

fait ici la possibilité de deux manières différentes de

traduire, en fonction du type de texte. Plutôt que le

problème du choix entre le mot et le sens qui est un faux

problème, il faut surtout retenir cette ouverture vers la

recherche d’un style adapté à l’original, un style qui

reflète celui de l’auteur traduit, et qui participe à la fois et

du mot et du sens.

Il faut dire

que, pendant longtemps, on a privilégié le confort de lecture,

en s’attachant à ne pas ennuyer, en expurgeant le texte au

besoin. La traduction a eu ses « belles infidèles ». Ce n’est

qu’au 19e siècle qu’il est demandé aux traducteurs

d’être « fidèles » au texte original et de respecter son style.

Mais là encore, il s’agit d‘une théorie, la théorie de la

traduction « transparente » du philosophe allemand Friedrich

Schleiermacher, figure majeure du romantisme allemand qui

privilégiait les traductions qui amènent le lecteur vers

l’auteur, en leur faisant sentir tout ce que le texte source

peut avoir d’étranger, sinon d’étrange. Conception qui inspirera

les grands théoriciens du siècle suivant, dont Antoine Berman,

et influencera des grands traducteurs étrangers, dont le Chinois

Yan Fu (严复).

Yan Fu était

un réformiste, traducteur vers le chinois d’ouvrages de sciences

sociales de Thomas Huxley, Adam Smith, John Stuart Mill, Herbert

Spencer … et de « L’esprit des lois » de Montesquieu : pour lui,

la traduction devait donc avant tout être accessible, dans une

langue recherchée, et aussi précise que possible, dans le

respect de l’esprit du texte. En forgeant des termes spécifiques

au besoin quand le chinois ne possédait pas même l’idée de ce

qu’il s’agissait de traduire. C’est resté un idéal de traduction

en chinois.

On est ici

cependant dans un cas de figure analogue à celui de Saint Jérôme

traduisant les écritures saintes, en partageant avec Nicolas

Gédoyn l’idéal de service à la nation. La traduction littéraire,

quant à elle, est autre ; elle demande non tant le respect de

la lettre, comme pour un texte saint, que le rendu de sa beauté

dans toute sa pureté, comme pour un poème. Chaque texte

littéraire est unique, original et fragile. Ce qui importe dans

sa traduction est la recherche du style, du ton et du rythme qui

puissent s’en rapprocher à une langue, une culture de distance,

une langue, une culture de différence. La traduction littéraire

est affaire d’écriture.

§

Traduire : art de l’écriture

Affaire

d’écriture, certes, mais écriture seconde, en quelque sorte, car

le traducteur est face à un texte, et tous les textes sont

différents. Il n’y a pas de formule magique, unique. Il faut

s’adapter. Mais il y a des stratégies et des règles à adopter,

et d’abord pour surmonter au mieux les différences de culture

tout autant que de langue. Ceci est fondamental quand on traduit

du chinois en français, mais n’est pas unique. Et surtout cela a

évolué dans le temps.

Rendre

la beauté de la langue

Les meilleures

traductions sont l’œuvre d’écrivains, en symbiose avec le texte

original et son auteur. Bien sûr, il vaut mieux éviter les

contresens, mais pour cela il y a la solution idéale de la

cotraduction. C’est en outre une expérience enrichissante de

travailler à deux sur un texte, l’un ou l’une des deux

l’abordant dans sa langue maternelle, ce qui permet de faire

ressortir les connotations, les allusions subtiles qu’il

comporte. Très souvent, ce qu’il est difficile de traduire, ce

n’est pas ce qui est dit, mais ce qui ne l’est pas.

En dernier

ressort, cependant, c’est la beauté de la langue cible qui est

déterminante, non tant pour juger que pour sentir, à travers la

traduction, la beauté du texte initial. Ce n’est pas pour rien

que certains traducteurs font corps pour ainsi dire avec les

auteurs qu’ils ont traduits. Et d’ailleurs au sens propre bien

souvent, la traduction s’imposant comme impératif urgent dans

des tournants de l’existence, avant d’être définitivement

emporté comme le seront les traducteurs de Kafka : par la

maladie pour Borges, un saut dans le vide pour Levi, un plongeon

dans la Seine pour Celan, les camps pour Milena, une balle dans

la nuque pour Schulz… La traduction tient souvent de l’impératif

vital. Et les meilleures traductions sont faites dans ces

conditions.

En même temps,

la traduction requiert la plus grande discrétion : on ne doit

pas faire d’ombre à l’écrivain qu’on traduit, on est là pour le

servir. Mais on y parvient mieux quand on est fidèle à la fois à

l’auteur et à soi-même. Un traduction est une rencontre, et

chaque rencontre est singulière. Il s’agit d’exhumer la beauté

de la langue d’origine, tout en étant conscient des

limitations : le rapport du contenu à la langue est totalement

différent dans l’original et dans la traduction. Comme le dit

Walter Benjamin dans « La tâche du traducteur » : « Si contenu

et langue dans l’original forment une certaine unité comme le

fruit et la peau, la langue de la traduction enveloppe son

contenu comme un manteau de roi avec de larges plis ».

La traduction,

en ce sens, a pour tâche essentielle de trouver, et de traduire,

l’intention initiale, celle, toujours selon Benjamin, « à

partir de laquelle l’écho de l’original peut être éveillé » dans

la langue du traducteur. La traduction invoque l’original pour

saisir cet « écho » qui va permettre d’entrer en résonance avec

l’œuvre originale. Avec pour conséquence que la traduction n’est

jamais qu’une intention dérivée. La fameuse « fidélité »

au texte implique ainsi liberté dans la restitution du

sens. La fidélité au mot ne peut pas à elle seule restituer

entièrement le sens perçu dans l’original. On a dit que les mots

portent avec eux une tonalité sentimentale, et c’est d’autant

plus vrai des caractères chinois. La littéralité en matière de

syntaxe – surtout dans une langue qui n’en a pas à l’origine,

qui ne possède qu’un ersatz de syntaxe fabriqué de toute pièce

sur le modèle occidental – cette littéralité syntaxique ne fait

que rendre plus difficile la restitution du sens.

Le traducteur

ne doit pas restituer l’original dans sa langue

d’origine, il doit inventer une langue qui sera la langue

originale de la traduction, avec sa propre intention, en

symbiose avec le texte original, dans son rythme et sa tonalité.

C’est là que la liberté vient soutenir la fidélité, et non

s’opposer à elle. Avec tout ce qu’une langue a d’incommunicable.

C’est en ce sens aussi que la liberté est l’art de la tangente.

Ce qui

implique aussi une grande fragilité car toute traduction – par

un traducteur dans son époque - est faite à un moment de

l’histoire, dans un contexte spatio-temporel et culturel

déterminé. Mais c’est aussi de la sorte que les traductions

participent à la vie d’une œuvre, à sa survie, à son histoire.

Dans la

pratique : la traduction au quotidien

o

Traduire de l’original

Il faut

commencer par poser un principe de base qui semble évident, mais

qui ne l’est pas toujours : on traduit de l’original. La

traduction est une interprétation, une recherche tangentielle du

paradis perdu qu’est le texte original. En tant que telle, elle

relève de l’intraduisible le plus fondamental. Il suffit de

faire subir au texte final le test de la retraduction dans la

langue originale, et on se rend compte alors de la divergence à

laquelle on a abouti. Il y a de cela un exemple qui fait mes

délices. Il s’agit de la traduction du Don Quichotte de

Cervantes par l’un des plus célèbres traducteurs chinois de la

fin du 19e siècle.

Ce traducteur,

Lin Shu (林紓),

premier traducteur chinois, entre autres, de Dickens, de

Shakespeare, de Victor Hugo et de Dumas fils, est l’auteur

d’environ 180 traductions en chinois d’œuvres occidentales alors

qu’il ne connaissait aucune langue étrangère : il se faisait

raconter oralement les œuvres et il transcrivait l’histoire

qu’on lui racontait dans un superbe chinois classique. C’était

un grand lettré, qui a été redécouvert au milieu du 20e

siècle et défendu pour la beauté de sa prose ; c’est grâce à son

style qu’il a contribué à faire connaître le roman occidental en

Chine, et en même temps à donner des lettres de noblesse au

genre romanesque qui était méprisé par les lettrés chinois. Même

le grand traducteur et sinologue britannique Arthur Waley a

défendu son style, en disant que sous sa plume Dickens est un

bien meilleur écrivain…

Traduire une

première traduction dans une autre langue, c’est ce qu’on

appelle une traduction-relais, et ces traductions ne sont pas

rares dans la littérature moderne, elles ont même été utiles car

elles ont longtemps permis d’avoir des traductions de langues

rares en un temps où il n’y avait pas de traducteurs capables de

traduire de l’original. Le jeune Isaac Bashevic Singer a ainsi

traduit Knut Hamsun, Romain Rolland et Gabriele d’Annunzio en

yiddish sans connaître le norvégien, le français ou l’italien :

il est parti des traductions en allemand qu’il a pu trouver en

Pologne avant la guerre. On a de très beaux exemples de la

sorte, qui sont des cas d’école. Mais avec parfois des

surprises, comme l’a montré l’histoire du Don Quichotte de Lin

Shu.

Sous sa plume,

le titre est devenu l’« Histoire du chevalier enchanté » (《魔侠传》),

titre très astucieux qui évoque aussitôt, pour le lecteur

chinois, à la fois un chuanqi (传奇),

dans la grande tradition du fantastique chinois, et un roman de wuxia (武侠小说),

c’est-à-dire un roman de chevalerie à la chinoise. En fait, Lin

Shu est parti d’une traduction en anglais datant de 1885. Son

assistant, Chen Jialin (陈家麟),

avait fait des études universitaires en Angleterre et semblait

donc compétent pour lire l’histoire à Lin Shu. Mais il a en fait

inventé des dialogues et raccourci le texte de plusieurs

chapitres, dont le prologue.

Il faut dire

que le roman de Cervantes rapporte les tribulations d’un vieil

homme passionné de romans chevaleresques, et qu’il était censé

être la traduction d’un texte écrit en arabe attribué par

Cervantès à un historien musulman, stratagème devenu courant

bien avant Cervantes. Il y avait donc, en un sens, une certaine

logique pour le traducteur chinois à traduire ce roman à partir

d’une version traduite en anglais de la version espagnole de

1605 qui était censée être une traduction de l’arabe. Or, en

2021, pour le 100e anniversaire de la publication de

la traduction de Lin Shu qui venait d’être redécouverte, le

texte chinois a été retraduit et publié en espagnol, aussi

littéralement que possible, à commencer par le titre :

« Historia del Caballero Encantado ». On découvre un Don

Quichotte rebaptisé Quisada, devenu un maître éclairé au lieu

d’être un pauvre hère un peu fou qui prend ses fantasmes pour

des réalités. Il est instruit et cultive les traditions comme

tout lettré chinois qui se respecte. Dulcinée s’est muée une

charmante jeune femme nommée Dame de Jade. Même Rossinante est

devenu un fringant coursier. En fait, ce n’est pas Quisada qui

est fou, c’est le monde autour de lui, et cette pagaille

ambiante est bien chinoise, même Dieu en a disparu.

Mais

l’histoire ne s’arrête pas là car la maison d’édition qui avait

publié la traduction de Lin Shu en 1922, la Commercial Press de

Shanghai, a le projet d’en faire une édition bilingue ! La

traduction acquiert dans ces conditions une signification

historique, en devenant un reflet de cultures croisées et

d’époques différentes. Don Quichotte alias Quisada est ainsi

entré dans l’histoire des traductions et on pourrait faire subir

le même sort à « La Dame aux Camélias » (《茶花女》),

par exemple… « La Dame aux Camélias » qui se trouve aux origines

du théâtre parlé chinois, le huaju (话剧),

avec une première représentation de la pièce adaptée du roman

par Dumas et traduite en chinois, par des étudiants chinois à

Tokyo, en 1907, les deux rôles étant interprétés dans la grande

tradition tant japonaise que chinoise, par des hommes.

On pourrait

dire : c’est une autre époque… Pas vraiment, même en s’en tenant

au chinois. Et pour des raisons bien pratiques : une traduction

coûte cher, et il est bien plus rentable pour un éditeur de

faire traduire de l’anglais que du chinois. On a vu fleurir

quelques traductions de ce genre en France il y a quelques

années, sous la pression des agents étrangers. Avec des

résultats qui ne sont pas aussi drôles que l’histoire du Don

Quichotte, mais qui sont de la même eau. Par exemple la

traduction d’un roman de l’écrivaine

Hong Ying (虹影).

C’est une

écrivaine qui n’est pas inintéressante : elle n’en finit pas de

revenir sur son enfance et sa vie ; trois de ses romans ont été

traduits en français et publiés au Seuil entre 1997 et 2003.

Mais il en est un quatrième, chez un autre éditeur, dont la

traduction date de 2009, et qui n’est pas, ou plus,

répertoriée : celui-là a été traduit de l’anglais, par une

traductrice britannique ne connaissant rien à la Chine. Le roman

se passe à Chongqing, la ville natale de Hong Ying, mais, faute

de mieux, la traductrice a gardé les noms des rues traduites en

anglais, on se croirait ainsi en Angleterre, ou dans la Shanghai

coloniale de Zhang Ailing alias Eileen Chang. Et parfois on

peine à comprendre, comme la traductrice elle-même : « la

voiture franchit le pont élargi du Yangtsé et s’engagea dans

Nanbin Road. », c’est la nuit : « nous descendîmes de voiture et

dans le noir commençâmes à gravir la pente abrupte. Nous étions

en pleine zone. » Quelle zone ? nous n’en saurons rien car

« aucun réverbère ne dissipait l’obscurité. » Un peu plus loin,

on nous présente un homme qui habite « Middle School Street »,

et on nous dépeint la ville vue d’une de ses fenêtres : « on

entrapercevait les bacs qui traversaient le Yangtsé à Turtle

Rock et à Marble Rock » - on est là soudain quelque part dans la

baie de Hong Kong. Je passe sur les noms des personnages. On

finit par rire, et refermer le livre qui est depuis lors passé

aux oubliettes, mais reste un témoin de l’histoire.

La traduction

de l’original est d’autant plus nécessaire quand il s’agit de

poèmes, et dans ce cas, il est souhaitable, en outre, d’avoir

une édition bilingue. Tout poème chinois est par nature même

bourré d’ambiguïtés qui en font toute la richesse. En

traduisant, le traducteur lève ces ambiguïtés, il fait des

choix, il interprète. Si on traduit de l’anglais, on fait comme

Lin Shu. On pourrait croire qu’aujourd’hui c’est là chose

entendue. Mais on est étonné de voir un excellent traducteur de

littérature russe produire une traduction de poèmes chinois, en

se fondant non sur une traduction en anglais, mais sur

plusieurs, en choisissant ce qu’il trouvait de plus beau,

dit-il. C’est appliquer à la traduction les règles de calcul

d’une moyenne pondérée. On balaierait cela d’un revers de manche

s’il s’agissait d’une appli d’intelligence artificielle, mais on

a là un travail de traducteur chevronné…

La littérature

chinoise déchaîne des passions, et des tentations de traduction.

Ce n’est pas toujours inintéressant, mais pas pour le texte

lui-même. Par exemple, on a des dizaines de traductions du

Laozi, qui toutes sont différentes, forcément, c’est l’un

des textes les plus ésotériques, et intraduisibles, de la pensée

chinoise. La seule solution est de le publier en bilingue, avec

explications et commentaires en bas de page, comme dans la

collection des Budé chinois des Belles Lettres. Car chaque

« traduction » des classiques est en fait une interprétation qui

demande clarification, le commentaire étant, dans la tradition

chinoise, partie prenante du texte que l’on ne peut comprendre

autrement. Mais, dans ce contexte, une « traduction » est

révélatrice de la personnalité d’un écrivain, et valable en tant

que telle. C’est le cas, par exemple, du Laozi d’Ursula

le Guin, publié comme « English version » et non comme

« translation ». Ursula le Guin que l’on connaît comme auteure

de science-fiction, mais qui est bien plus que cela, son

Laozi, justement, en témoigne.

o

Importance des notes en bas de page

Ces exemples

de traductions montrent l’importance des commentaires et des

notes en bas de page. Là encore on a l’impression en disant cela

d’enfoncer des portes ouvertes, mais pas du tout : beaucoup

d’éditeurs sont encore aujourd’hui indéfectiblement opposés à la

note en bas de page. Opposition qui tient d’un certain nombre de

préjugés vivaces contre lesquels il est très difficile de

lutter. Et pourtant, on n’est plus au Moyen Âge, je veux dire au

Moyen Âge de la traduction et de son édition. Tout

particulièrement pour ce qui concerne la littérature chinoise,

la note en bas de page relève souvent de la nécessité, par une

espèce de compassion envers le lecteur, pour qu’il ne se sente

pas totalement perdu, et qu’il n’entraîne pas dans son errance

désespérée tout le roman avec lui.

On constate

nettement ce bien-fondé dans les réactions des lecteurs et

lectrices en club de lecture. Celui de littérature chinoise

(CLLC), mais d’autres aussi bien. Il suffit de lire les comptes

rendus de séances pour s’en persuader. L’une des dernières

séances du CLLC, par exemple, était consacrée aux « Notes

diverses sur la capitale de l'Ouest » (《西京雜記》)

de Liu Xin (刘歆),

grand lettré de l’époque des Han : texte et traduction en

regard, nourris de notes et commentaires en bas de page. La

réaction a été unanime, pour saluer non seulement les notes mais

aussi l’introduction et la postface. On va me dire : bien sûr,

mais il s’agit d’un texte ancien, particulièrement difficile…

Oui, c’est peut-être un cas extrême, mais la démonstration vaut

pour bien d’autres traductions. On ne peut pas présumer que le

lecteur français comprendra entre les lignes ne serait-ce que

les références historiques qui sont évidentes à un lecteur

chinois ordinaire, sans parler des références littéraires. Il

faut l’ expliquer. Le défaut de notes explicatives ruine un

roman traduit.

On se demande

parfois comment il peut se faire qu’un roman formidable n’ait

aucun succès. C’est l’étonnement que l’on trouve exprimé dans le

« Routledge Companion to Yan Lianke » –

Yan Lianke (阎连科)

étant l’un des plus grands écrivains chinois contemporains, dont

la majorité des romans ont été traduits en français, par deux

excellentes traductrices, là n’est pas le problème. La dernière

partie de ce « Routledge Companion » est consacrée à la

traduction et la réception des œuvres de Yan Lianke dans

différents pays ; il comporte un chapitre sur la réception en

France, et l’auteure de ce chapitre s’étonne du peu de succès

qu’a eu le roman

Les quatre livres (《四书》),

en cherchant des explications du côté de la communication et de

la promotion du livre. Il aurait fallu commencer par voir

comment la traduction a été éditée, par un éditeur certes

remarquable par la qualité des traductions à son catalogue, mais

viscéralement opposé aux notes en bas de page. « Les quatre

livres » est paru dans une traduction brute, sans aucun appareil

critique. Or c’est l’un des romans les plus complexes de Yan

Lianke. Il a été au programme de l’agrégation pendant deux ans,

et on n’en a pas fait le tour. Ce n’est pas tant qu’il ne peut

être compris du lecteur moyen, non prévenu, il le déroute et le

rebute très vite quand il n’a pas un minimum de références.

Il s’agit là

d’un cas extrême, mais les exemples de ce genre abondent.

Parfois, le traducteur, pour faire plaisir à l’éditeur, intègre

la note qu’il sent nécessaire dans le corps du texte. Et c’est

peut-être pire car on aboutit à un texte hybride qui explique

comme en aparté, entre parenthèses ou entre crochets quand une

note s’imposait, tout simplement par respect du texte.

o

Inquiéter le lecteur en soignant le style

Il faut

expliquer, mais pas trop malgré tout. Il faut privilégier le

désir premier de rendre la beauté du texte, dans le style de

l’auteur. Surtout quand il est original et reflète une recherche

personnelle. Il faut oublier son français et le mettre à l’école

du style de l’auteur, dans toute son étrangeté. Dans sa

« Poétique du traduire », Henri Meschonnic engage le traducteur

à se libérer des préceptes obsolètes de transparence et de

fidélité de la tradition : « l’équivalence recherchée, dit-il,

ne se pose plus de langue à langue, en essayant de faire oublier

les différences linguistiques, culturelles et historiques, mais

de texte à texte, en travaillant au contraire à montrer

l’altérité linguistique, culturelle et historique, comme une

spécificité. » Il ajoute : un passeur, le traducteur ? Certes.

Mais ce qui importe n’est pas de faire passer, mais « dans quel

état arrive ce qu’on a fait passer ». Passer de l’autre côté,

dans l’autre langue : tra-ducere.

Les

traductions de Marguerite Duras en chinois en fournissent des

exemples. Très souvent, le texte est traduit dans un beau

chinois classique, un peu dans la tradition de Yan Fu, sans

beaucoup d’égard pour le style particulier de Duras. Or un texte

de Duras vaut d’abord par son écriture. Et cela ne vaut pas

uniquement pour les traductions en chinois. Dans un ouvrage

récent sur l’écriture de Duras, « L’écriture désirante »,

la dernière partie est justement consacrée aux traductions, et

deux chapitres sont des critiques de traductions en italien et

en hongrois, pour les mêmes raisons.

Tout dépend

évidemment de ce qu’on traduit. Mais si on traduit un texte

littéraire bien écrit, il faut pouvoir en rendre le style, même

si les langues sont très différentes, à commencer par le

rythme, au moins, et peut-être surtout. Il est frappant de

voir Rémi Mathieu, présentant et commentant sa traduction

récente du plus ancien recueil de poésie chinoise, le Shijing,

insister d’abord sur le rythme. Ce qui vaut pour la poésie

ancienne vaut pour la littérature moderne et contemporaine. Au

début des « Quatre livres » de Yan Lianke, par exemple, le texte

est calqué sur la Genèse, dans un chinois au rythme syncopé,

très bref, qui n’est pas rendu dans la traduction de Sylvie

Gentil, très belle par ailleurs car elle l’a travaillée avec Yan

Lianke lui-même ; mais elle avait peur, m’a-t-elle dit, que le

lecteur français ne suive pas et qu’on lui reproche un style

trop haché, elle a donc introduit des liaisons pour rendre le

texte fluide. Heureusement, c’était une excellente traductrice

et elle ne l’a fait que de manière modérée. Mais c’est dire

comme il est dur de lutter contre la tradition de « la belle

traduction ». Au détriment du texte.

En fait, cette

tradition que Meschonnic appelle « effaçante » est une

manifestation de la permanence du mythe de Babel :

inconsciemment, il s’agit d’effacer la diversité des langues,

leur différence, comme un mal fondamental. Mais c’est justement

la mauvaise traduction qui efface. La traduction qui ne

s’intéresse qu’au contenu, comme Lin Shu en son temps, sans voir

l’importance de la forme dans laquelle il est exprimé. Et ce

sont justement les belles traductions du passé, celles qui ont

rendu le style avec soin, qui sont restées mémorables, alors que

les traductions, par principe et définition, souffrent d’un

phénomène d’obsolescence : éternels sont ces véritables

monuments que sont les traductions en français du Shuihuzhuan

(《水浒传》),

« Au bord de l’eau », par

Jacques Dars,

ou celle du Liaozhai

zhiyi (《聊斋志异》)

ou « Chroniques de l’étrange » par

André Lévy.

§

Traduire : entre frustration et plaisir

C’est d’abord

une frustration, que traduire, et même une somme

de frustrations, parce qu’une traduction n’est jamais parfaite,

n’est jamais terminée. L’intraduisible, ce n’est pas ce qu’on ne

traduit pas parce qu’on ne peut pas, c’est ce qu’on ne cesse pas

de (re)traduire. La richesse d’un texte est aussi la richesse de

ses traductions. Humboldt disait qu’on en apprend plus sur une

œuvre avec plusieurs traductions qu’avec une. Mais là réside la

plus grande frustration pour le traducteur : celle de n’en avoir

jamais fini.

Frustration

aussi parce qu’il y a tellement de textes formidables que l’on

aimerait traduire mais dont il faudra abandonner tout espoir de

le faire, et de trouver un éditeur pour le publier. Surtout

quand ce sont des nouvelles, car il est une autre idée

préconçue, plus dramatique que celle des notes en bas de page,

c’est l’idée que 1/ Le lecteur n’aime pas les nouvelles, et 2/

Les nouvelles, ça ne se vend pas. Idée dont on voit bien

l’inanité en club de lecture : oui, il y a des lectrices et des

lecteurs qui préfèrent lire des romans, mais quand on leur donne

à lire de belles nouvelles, leur préférence va aux nouvelles

plutôt qu’à un roman assommant ou insipide. Or la nouvelle est

le fondement de la littérature chinoise, et de la meilleure qui

plus est, en particulier aujourd’hui. Il y a là un vide

insondable à combler en traduction française.

Fort

heureusement il y a le plaisir. Et il commence par

le plaisir de la découverte, la joie de la lecture. Plaisir qui

est justement ce qu’on va essayer de transmettre au lecteur.

Avec quelque chose du conteur dans cette approche. L’art de la

traduction, c’est un peu celui du conteur, dans le choix du mot

juste, de la phrase qui sonne bien et au bout du compte de

l’histoire qui va captiver l’auditoire. Et d’ailleurs la

traduction doit aussi soigner sa part d’oralité : elle doit

passer le test de l’oral. C’est une chose que m’a apprise Noël

Dutrait, le traducteur avec son épouse Liliane, de romans et

nouvelles de

Gao Xingjian (高行健),

à commencer, en 1995, par « La montagne de l’âme » (《灵山》).

Roman qui est bien plus beau en français que dans sa version

originale, ce qui a largement contribué à l’obtention du prix

Nobel par son auteur. Et justement, m’a expliqué Noël Dutrait,

quand ils sont arrivés au bout de la traduction, ils sont tous

les deux allés prendre un mois de repos en montagne, et là, ils

ont déclamé la traduction au cœur de la nuit, en la peaufinant

pour qu’elle sonne bien. On devrait toujours faire subir ce test

à nos traductions. Ou au moins les dire à haute voix dans sa

tête, comme des poèmes.

Et plaisir

enfin dans le sentiment d’appartenir à une histoire, et à une

communauté. Communauté virtuelle de traductrices qui

apparaissent sous leur propre nom à partir du 16e

siècle : la première traductrice à signer de son nom est une

Anglaise, Margaret Tyler, qui traduisait de l’espagnol, et qui a

traduit un roman, non un texte religieux, et en plus un roman de

chevalerie, véritable indécence pour une femme – elle s’est

élevée contre ses critiques dans sa préface en demandant

qu’hommes et femmes soient traités en être rationnels, sur un

pied d’égalité. Car les traductrice sont très souvent des

féministes, par la force des choses. Il y a toute une histoire

non pas de la traduction mais des traductrices, qu’on a commencé

à faire, et qui vaut d’être poursuivie.

Les

traductrices, d’ailleurs, peuvent aussi être personnages de

romans, et emblématiques en tant que telles, comme cette

« Unnecessary Woman » d’un auteur libanais d’aujourd’hui, Rabih

Alameddine : cette femme vit dans une époque troublée, comme on

dit en Chine, la guerre est à sa porte, elle vit repliée chez

elle, à traduire un livre après l’autre, un par an, choisi après

une longue hésitation. Sa vie tourne uniquement autour des

auteurs qu’elle traduit, qui finissent par constituer son

univers, en dépassant largement ses quatre murs, et la guerre au

dehors. Elle écrit à la main, et ses manuscrits s’entassent dans

une pièce qui leur est réservée. Toute une existence se déroule

ainsi, dans laquelle la traduction est élevée au rang de

nécessité vitale, bien que parfaitement « unnecessary » pour le

monde alentour.

La

confrontation avec le monde extérieur est une épreuve, le monde

extérieur incluant les éditeurs, qui sont vitalement

nécessaires, et auxquels il faudrait élever des stèles pour les

services rendus à la littérature, et à ses traductions, mais

avec lesquels il faut négocier, pied à pied, en affrontant les

dures réalités du marché, de la vente, parce qu’il faut bien que

le livre se vende, autrement cela ferait un éditeur de plus qui

mettrait la clé sous la porte. Il faut donc composer, négocier

dit Umberto Eco. Mais pas trop, comme toujours. À preuve

l’aventure du titre du roman de

Fang Fang

(方方)

« Funérailles

molles » (《软埋》),

qui avait été refusé au départ par l’éditeur, parce que ses

« commerciaux » lui avaient dit : avec un titre aussi

incompréhensible, ça ne se vendra pas. Or c’est la traduction

aussi précise que possible du titre original, qui représente une

coutume spécifique que Fang Fang explique dans le roman car elle

en constitue un élément thématique important. Et qu’elle

explique parce que, s’agissant d’une coutume locale, ancienne,

la plupart des Chinois eux-mêmes ne la connaissent pas. Mais

c’est justement ce qui intrigue. Et le roman s’est très bien

vendu. La traduction française est même restée longtemps la

seule disponible, la version chinoise ayant été « retirée des

étagères » en Chine. La traduction en anglais vient juste de

sortir, avec quasiment le même titre : « Soft Burial » (Burial

étant meilleur, mais « enterrement mou » ne sonnait vraiment

pas bien).

Au milieu des

frustrations et tribulations coutumières, il est toujours

réconfortant de pouvoir se sentir partie prenante d’une

communauté vivante de traductrices. Souvent inconnues. Le plus

souvent étrangement hybrides. Comme cette Maïa Hruska découverte

grâce à une amie archiviste passionnée de littérature d’Europe

centrale : née dans une famille franco-tchèque, élevée en

Allemagne et vivant aujourd’hui à Londres. Elle a écrit un

essai, « Dix versions de Kafka », publié chez Grasset en 2024,

qui revisite l’œuvre de Kafka à travers ses différentes

traductions. Où l’on voit nettement les relations croisées entre

l’écrivain et son traducteur, et dont ressort la richesse de ces

traductions, toutes différentes, mais marquées du sceau de la

personnalité du traducteur. Avec bien sûr des incidences

historiques.

Il y a des

rencontres virtuelles qui sont de joyeuses surprises quand on

retrouve les livres qui en sont la matérialisation, en quelque

sorte, tel ce petit livre que j’avais relégué dans un pli de ma

mémoire et que j’ai retrouvé en en cherchant un autre, comme

souvent.

|

|

|

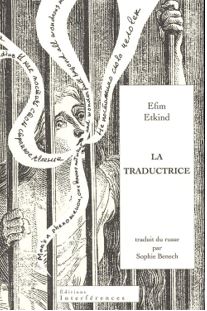

C’est un bref récit, de 25 pages, d’un auteur, Efim

Etkind, mort en 1999, qui était un ami de

Soljenitsyne et de Brodsky.

Le

récit s’intitule « La traductrice ». C’est une

histoire vraie, contée en flash-back : celle de

Tatiana Gneditch, descendante du traducteur de

l’Iliade en russe, traduction publiée en 1829 et

considérée comme un chef-d’œuvre… de la langue

russe.

.

Elle-même, dans les années 1930, travaillait sur les

poètes élisabéthains du 17e siècle, au

milieu des purges dont elle se souciait comme d’une

guigne. Envoyée dans une prison du NKVD, alors

qu’elle avait disparu du monde, elle a traduit en

russe, au fond de sa cellule, le Don Juan de

Byron. |

Mais ce petit

livre a lui aussi son histoire. Il porte une dédicace : « À

Brigitte, de la part de l’éditrice et traductrice Sophie

Benech ». Mais la Brigitte à qui il est dédié, ce n’est pas moi,

c’est une autre traductrice, une amie qui s’appelle aussi

Brigitte, Brigitte A, traductrice du japonais qui m’envoie

régulièrement des haikus, et qui connaît Sophie Benech,

traductrice du russe et éditrice, passionnée de dessin et de

gravure, comme en témoigne la couverture de son livre.

L’histoire de

la traduction est en filigrane dans ces parcours croisés, et la

traduction y prend toute sa signification. Car dans notre monde

va-t-en guerre d’extrémismes exacerbés et de nationalismes

exaltés, la traduction est aujourd’hui plus que jamais pont

nécessaire entre les cultures. Au cœur des humanités.

__________________

Bibliographie

(Ouvrages

cités)

Cassin,

Barbara, Éloge de la traduction. Compliquer l’universel,

Fayard, 2016.

Eco, Umberto,

Dire presque la même chose. Expériences de traduction,

traduit de l’italien par Myriem Bouzaher, Grasset, 2006.

Meschonnic,

Henri, Poétique du traduire, Verdier, 1999.

Fiction

Alameddine, Rabih, An Unnecessary Woman, Corsair, 2013.

Récit

Etkind, Efim,

La Traductrice, trad. du russe par Sophie Benech, éd.

Interférences, 2012.

Essai

Hruska, Maïa,

Dix versions de Kafka, Grasset, 2024.

_________________

|

|