|

|

Club de lecture de littérature

chinoise (CLLC)

Compte rendu de la séance du 17

septembre 2025

et annonce de la séance suivante

par Brigitte

Duzan, 22 septembre 2025

Cette première

séance de l’année

2025-2026

était consacrée au grand roman classique : « Au

bord de l’eau » (Shuihuzhuan

《水浒传》).

| |

Le

Shuihuzhuan et ses héros |

|

Au programme

était proposée en priorité la version de Shi Nai’an (施耐庵)

/ Luo Guanzhong (罗贯中)

traduite et annotée par

Jacques Dars :

- Au bord de

l’eau, traduit, annoté et présenté par Jacques Dars, préface

d’Étiemble, Gallimard, coll. La Pléiade (2 tomes), 1978.

Mais on

pouvait lire aussi (voire comparer) la version de Jin Shengtan (金圣叹),

réduite à 70 chapitres et un prologue :

- Au bord de l’eau, traduit par Jacques Dars,

Folio (2 tomes), 1978/1997.

Malgré une

lecture estivale assidue, il faut bien dire qu’à la fin de l’été

tout le monde n’était pas arrivé au bout des deux tomes, même

dans la version de Jin Shengtan. Pourtant, il a été reconnu à la

quasi unanimité que le roman était d’une lecture addictive,

chaque fin de chapitre laissant le lecteur sur un suspense et

incitant en termes renouvelés à lire le chapitre suivant pour

connaître la suite, reprenant en cela les astuces des conteurs

d’autrefois. La traduction de

Jacques Dars et

ses nombreuses annotations et commentaires ajoutaient au plaisir

de lecture.

Malgré

quelques défections de dernière minute, la séance a été longue

et animée, en raison des multiples réflexions qu’a suscitées la

lecture.

Ø

Giselle

a d’entrée de jeu reconnu qu’elle n’avait lu que la première

partie (de la version Pléiade), mais faute de temps car elle a

trouvé la lecture compulsive, avec ces appels répétés en fin de

chapitre, toujours différents, comme des diptyques, et chaque

fois introduits par un court poème.

Ainsi à la fin

du chapitre I : Si de ces propos étranges vous voulez savoir la

raison, continuez à lire vous aurez des détails à foison.

Elle n’a pas

trouvé facile, bien évidemment, de s’y reconnaître dans les noms

des personnages, tous accompagnés en outre d’un surnom. Mais

elle a été frappée de voir tous ces personnages jouissant d’un

bon statut social dans l’ensemble, voire d’une situation

privilégiée, se retrouver poursuivis et emprisonnés, la cangue

au cou, en raison de la corruption généralisée de

l’administration impériale, n’ayant d’autre recours, de manière

récurrente, que de fuir « au bord de l’eau ».

[ce qui est

clairement dit, ainsi au chapitre 20 : Song Jiang réfléchit sur

le sort de Chao Gai et son petit groupe de frères jurés qui ont

dérobé les trésors du convoi d’anniversaire, et de fil en

aiguille ont tué nombre de gens, « Pareil amas de forfaits a de

quoi les faire exterminer jusqu’à la neuvième génération… Bien

sûr on les avait acculés à agir de la sorte, et ils ne pouvaient

guère faire autrement… »]

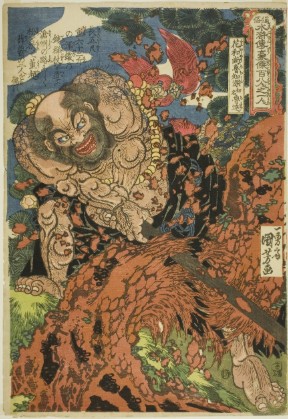

Giselle

a quelques personnages préférés dans cette histoire, en tête

desquels le 13e des Esprits célestes : l’ancien chef

de garnison devenu moine Lu Zhishen (鲁智深),

dit le Bonze-tatoué (花和尚),

buveur impénitent et force de la nature dont les exploits

animent une demi-douzaine de chapitres.

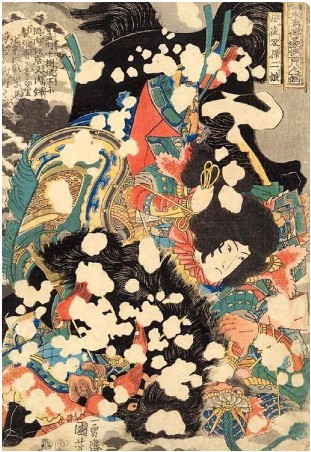

| |

Lu

Zhishen le Bonze-tatoué,

par

Utagawa Kuniyoshi

歌川国芳,

illustration de sa série « 108 Héros du Bord de

l’eau »

通俗水滸傳濠傑百八人之内

|

|

Un autre de

ses favoris est Dai Zong (戴宗),

le Messager-magique (神行太保),

ancien gardien de prison lui aussi, qui peut faire 800 li

en un jour grâce à deux talismans attachés à ses pieds, ce qui

est bien pratique pour transmettre des messages ou glaner des

informations en toute urgence comme il est dit au chapitre 38.

C’est une des nombreuses manifestations de la magie dans le

roman.

| |

Dai

Zong par Utagawa Kuniyoshi |

|

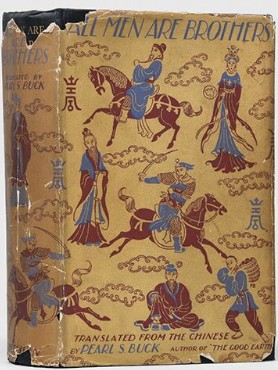

L’histoire

repose sur la loyauté et la fidélité entre « frères jurés », ce

qu’a retenu pour en faire son titre la traduction en anglais :

« All Men are Brothers ».

[Il s’agit de

la traduction de Pearl Buck, dont la première édition date de

1933 (London: Methuen & Co. Ltd), qui a été révisée en 1937 et

rééditée de nombreuses fois par la suite. C’est une traduction

de la version en 70 chapitres de Jin Shengtan qui se termine par

l’exécution de toute la bande. Elle est restée longtemps une

référence, malgré ses erreurs de traduction.

| |

All Men are Brothers, tr. Pearl Buck,

1933 |

|

La traduction de référence en anglais est intitulée « Outlaws of

the Marsh » (par Sidney Shapiro, édition illustrée en 3 volumes,

Foreign Languages Press, Beijing, 1980) ; l’autre titre anglais

de référence est celui de l’adaptation cinématographique de 1972

par

Chang Cheh (张彻)

« The Water Margin ».

Nota : le titre « All Men are Brothers » est une citation des

« Entretiens » de Confucius (Lunyu《论语》),

livre XII,

De l’art de gouverner, selon la traduction d’Anne Cheng

:

君子敬而無失,與人恭而有禮,四海之內,皆兄弟也…

« L’homme de

bien fait son devoir sans faillir, traite les autres avec

respect et possède le sens du rituel. Pour lui, entre les Quatre

Mers, tous les hommes sont frères…. » (livre XII, 5) ]

Ø

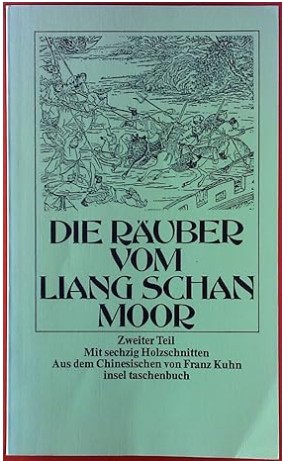

Dorothée

avait d’abord lu le roman dans sa traduction en allemand, dans

une édition de poche dont elle avait trouvée le premier tome par

hasard … dans la rue. C’est la première traduction en allemand,

par le traducteur et sinologue Franz Kuhn (1884-1961), « Die

Räuber vom Liang-Schan-Moor », initialement éditée à

Leipzig en 1934

,

mais dont elle avait l’édition de poche de 1975.

| |

Die Räuber vom Liang Schan Moor,

trad.

Franz Kuhn, éd. de poche illustrée 1975 |

|

Le 2ème

tome se termine par une postface du traducteur qui l’a

particulièrement intéressée car Franz Kuhn y explique ses choix

de traduction – une langue populaire correspondant à l’original

– et le contexte historique de la réception du roman en Chine :

il y est resté longtemps interdit, pour son côté subversif,

explique-t-il, et les fonctionnaires qui étaient pris à le lire

encouraient des peines allant jusqu’à la retenue de leur salaire

pendant un an.

Ensuite,

pendant l’été, Dorothée s’est plongée dans la traduction

de Jacques Dars et elle a particulièrement apprécié tout

l’appareil de notes. Mais elle a aussi admiré la précision des

descriptions des personnages : tous les détails de leurs

vêtements et de leurs armes, dans une profusion de couleurs.

Ø

Quant à

Christiane, elle a adoré le roman dont elle a lu l’édition

de La Pléiade après avoir lu la version de Jin Shengtan qu’elle

avait achetée en premier. Elle a trouvé la traduction de Jacques

Dars aussi « flamboyante » que le récit lui-même.

Elle aussi a

été accrochée par les appels à poursuivre en fin de chapitre,

avec des formules différentes chaque fois. Mais elle a également

été sensible aux interpellations dans le cours du texte, comme

le conteur s’adressant à son auditoire. Ainsi au chapitre 31,

lorsque Wu Song trucide une servante qui voulait s’enfuir,

l’autre est clouée sur place de frayeur : « D’ailleurs, dit

l’auteur, il y avait de quoi … vous-même, lecteur, fussiez resté

hébété de terreur… » Elle a trouvé tout aussi remarquable les

ruptures dans la narration, pour insérer une explication à

partir d’une question soudaine : « À propos, comment Song Jiang,

issu d’une famille de propriétaires fonciers, avait-il pu se

retrouver au fond d’un souterrain ? » (chapitre 22).

Le récit,

ensuite, est très bien construit, de manière à amener petit à

petit l’arrivée des bandits, les uns après les autres. Et une

fois le groupe constitué, le récit bascule vers l’amnistie,

puis, après la victoire contre Fang La, vers la disparition et

la mort des bandits, sauf ceux utiles à l’empereur, dans un

processus qui semble inéluctable.

Comme

Dorothée, elle a beaucoup aimé les descriptions des

personnages, colorées comme dans un manga, et traduites en outre

en gardant le rythme et en évitant les clichés, ainsi au

chapitre 5 la description du bonze Lu Zhishen : « À la lueur de

la lanterne, ils découvrirent un spectacle peu commun : un bonze

gras, colossal, et nu comme un ver, assis à chevauchons

sur le dos du grand roi écrasé sur le lit … »

[Et quelques

pages auparavant est décrit ce « grand roi », avec force détails

et dans un chatoiement de couleurs : « coiffé d’un turban

vermillon… les tempes ornées d’une fausse fleur de gaze brodée…

son corps de tigre vêtu d‘un pourpoint collant de soie verte à

broderies d’or, avec revers de velours, … chaussé de bottes en

peau de buffle, à talons ornés de motifs de nuages assortis… »]

Les

descriptions de troupes et les scènes de bataille ne sont pas en

reste (ainsi au chapitre 86). Mais, dans ce contexte,

Christiane a apprécié l’humour, comme dans la scène où Li

Kui, terrorisé, doit « voler » de concert avec le Messager

magique, mais aussi les scènes d’horreur telle qu’elles

finissent par en être drôles, ainsi au chapitre 32 où Song Jiang

a été fait prisonnier et emmené dans un repaire de brigands qui

s’apprêtent à le trucider pour en manger le cœur, et l’aspergent

d’eau auparavant : « En effet, le cœur humain baignant pour

ainsi parler dans du sang chaud, une aspersion d’eau glacée

dissipe cet excès… cela permet d’arracher le cœur qui sera bien

croustillant, c’est comme cela qu’il est le meilleur. »

L’art du

dialogue lui a semblé relever presque de Molière, par exemple

dans les dialogues de la mère Wang avec Ximen Qing au chapitre

24. Les femmes, en revanche, ne sont guère mises en valeur,

elles sont courtisanes ou adultères (à l’exception de la femme

de Lin Chong qui préfère se pendre plutôt que perdre sa vertu) ;

mais elles peuvent aussi faire des petits pains de chair

humaine, et se montrer aussi cruelles que leurs collègues

masculins une fois devenues guerrières.

[Il y en a

tout un détachement au chapitre 63 : « de vrais tigres » menés

« par une amazone dont les bannières de commandement portaient

en grands caractère d’or… « Vipère d’une toise » (毒蛇)

.

À sa gauche il y avait la grande sœur Gu, la Tigresse (顾大嫂,

母大蟲

),

à sa droite la dame Sun, l’Ogresse (孫二娘,

母夜叉

),

avec plus d’un millier de cavaliers… »]

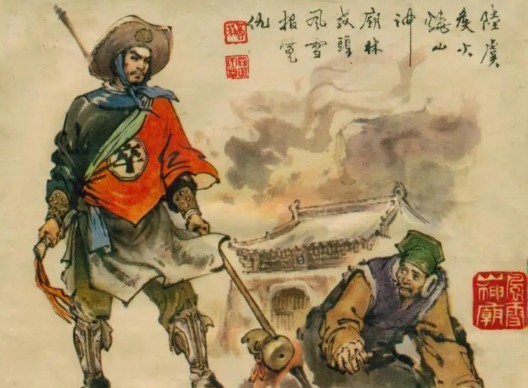

| |

Sun

Erniang, dite l’Ogresse, par Kuniyoshi |

|

Le récit ne

lui a pas semblé révolutionnaire : le seul révolutionnaire, dans

l’histoire, c’est Li Kui, Song Jiang ne rêve que de soumission à

l’empereur. Elle l’a surtout lu comme une dénonciation de

l’arbitraire et des abus de pouvoir, et de la corruption

omniprésente dans la société : elle commence au bas de l’échelle

sociale, le népotisme et l’usage des pots de vin étant ordinaire

à tous les niveaux, y compris dans le système judiciaire et

pénal.

Christiane

a aussi remarqué la place des moines dans le récit de Shi Nai’an

/ Luo Guanzhong, alors qu’ils ont été supprimé de la version de

Jin Shengtan. Ils peuvent être charismatiques, mais aussi

paillards, ce qui est expliqué dans le texte (leur luxure étant

due à leur oisiveté). De manière générale, elle trouve qu’elle

« n’a pas perdu son temps » à se plonger dans la version longue

après la version tronquée de Jin Shengtan.

En parlant de

moines, LLP a trouvé amusant de voir la séance sur les

bandits du Liangshan éclairée par l’actualité : toute la

controverse autour de « la chute vertigineuse » du moine

supérieur du temple de Shaolin, arrêté par la police et démis de

ses fonctions pour « malversations et vie dissolue » comme l’a

titré

Courrier international

fin juillet dernier, à la suite du scandale suscité par son

arrestation.

Ø

Quant à

MRC, il développe la question des techniques d’écriture

à partir des commentaires de Jin Shengtan qu’il a trouvé

très intéressants.

Comme le

rappelle Christiane, Jacques Dars a fait une synthèse de

ces techniques dans son introduction à sa traduction (dans la

version de La Pléiade, pp. CXXVII-CXXIX) : il en dénombre quinze

qui sont autant d’expressions imagées très colorées. Mais MRC

se place d’un autre point de vue ; il distingue deux

dimensions : une dimension macro, où il s’agit de choisir le

sujet de chaque chapitre et de définir les grandes lignes des

caractères des personnages, et une dimension micro pour

déterminer la manière concrète de raconter l’histoire, de

décrire les traits physiques et psychologiques des personnages,

autrement dit de mettre en œuvre de façon précise le plan conçu

au niveau macro.

- Dimension

macro :

d’une part, l’auteur peut choisir ou non de faire des

répétitions (犯

fàn /避

bì

éviter),

mais les répétitions ne sont jamais strictement pareilles, comme

dans le thème du héros luttant contre le tigre : Wu Song le tue

en autodéfense, à mains nues, mais Li Kui avec un sabre, par

colère et piété filiale, parce que le tigre a tué sa mère ;

d’autre part, les personnages sont souvent traités par paires,

pour créer des effets de contraste (Lu Zhishen/Lin Chong, Song

Jiang/Li Kui différents jusque dans la piété filiale), mais

aussi des ressemblances (dans les combats martiaux où les

adversaires sont de forces égales).

- Dimension

micro : ce sont des techniques qui rendent le récit plus fluide

sans attirer l’attention du lecteur. Par exemple : máng zhōng

xián bǐ

(忙中闲笔)

– expression souvent utilisée aussi dans les commentaires sur le

« Rêve dans le pavillon rouge » : lorsque l’intrigue principale

atteint un moment de tension (忙

máng),

l’auteur choisit de ne pas la faire avancer, mais passe à autre

chose et détend ainsi l’atmosphère (闲

xián).

Ainsi au

chap. 10 : Dans la bise et la neige, l’instructeur Lin va au

temple de l’Esprit-de-la-Montagne – dans les granges et

greniers, l’officier Lu allume un incendie

林教头风雪山神庙,陆虞候火烧草料场。

| |

Dans

la bise et la neige, l’instructeur Lin

va au temple de l’Esprit-de-la-Montagne …. |

|

a) Le chapitre

9 se terminait sur le conflit entre Lin Chong et le gouverneur

de la forteresse et le geôlier. Le lecteur brûle donc de savoir

ce qui va arriver à Lin Chong. Or, dès la fin du chap. 9, la

narration bifurque vers un autre personnage rencontré dans la

même prison, Li le Cadet,李小二,

propriétaire d’un cabaret que Lin Chong avait tiré d’un mauvais

pas dans le passé. L’intrigue principale est ainsi suspendue

pour laisser place à une intrigue secondaire. Pourtant, si l’on

poursuit la lecture, on comprend que cette intrigue secondaire

sert en réalité l’intrigue principale. Li surprend dans son

cabaret une conversation entre trois clients qui complotent

contre Lin Chong ; comme il avait bénéficié de la générosité de

Lin Chong auparavant, il lui transmet cette information et ainsi

averti, Lin Chong commence à porter une arme sur lui, ce qui

prépare le terrain pour l’épisode où il tuera ces trois hommes.

Li le Cadet est un personnage dit "fonctionnel" : il intervient

pour faire avancer l’intrigue, puis ne réapparaîtra plus jamais.

b) Cependant,

le récit n’explique pas tout de suite qui sont les trois hommes

et en quoi consiste leur complot. Il passe à des choses

apparemment anodines, et en particulier la grande chute de neige

qui force Lin Chong à se réfugier dans le temple de

l'Esprit-de-la-Montagne… il y a ici un effet de retardement qui

prolonge l’attente et renforce le suspense : autre exemple de

máng zhōng xián bǐ.

Une autre

expression a intrigué MRC car elle revient quatre fois

dans les commentaires de Jin Shengtan :

Du récit

naissent les émotions, des émotions naît le récit

Wén shēng qíng, qíng shēng wén “文生情,情生文”。

(également écrit :

文生于情,情生于文)

MRC

propose

son interprétation : le récit a pour but de susciter des

émotions chez le lecteur comme chez l’auteur ; et ce sont des

émotions qui constituent le premier moteur poussant l’auteur à

écrire ses histoires, tandis que le récit doit rester en accord

avec les émotions des personnages.

Par ailleurs,

en lisant

l’interview de Yan Geling (严歌苓)

par Zhang Guochuan sur chinese-shortstories, MRC a

remarqué qu’elle disait avoir été « influencée par "Au bord

de l’eau", pour sa représentation des personnages

masculins ». Ce qui l’a surpris : est-ce que les mêmes

techniques peuvent servir à décrire les femmes aussi bien que

les hommes ? En fait, dans le Shuihuzhuan, les

descriptions des personnages mettent souvent l’accent sur leur

apparence, leur langage et leur actions, mais on trouve rarement

une introspection psychologique profonde. Ce qui pourrait être

étendu à beaucoup de romans classiques chinois.

Ø

LLP

a

été sensible à l’écriture. Elle avait lu la version Folio à

vingt ans, c’était l’une des ses lectures « fondatrices ». Pour

cette séance du club, elle en a relu 450 pages cet été, mais

avec beaucoup de difficultés. Il faut attendre le chapitre 18

pour voir arriver Song Jiang, selon une narration très

structurée, et qu’il soit présenté alors qu’il est question des

poursuites contre la bande qui a volé les cadeaux

d’anniversaire.

[alors que

l’audience matinale a été close, on attend sa reprise et le

« registreur »,

que l’on voit alors sortir de la préfecture : « Cet homme avait

pour nom Song, pour prénom Jiang, et pour nom social Gong-ming (公明).

C’était le troisième enfant de sa famille… un bomme trapu, au

teint noirâtre, ce pourquoi tout le monde le surnommait Song

Jiang le Noir (黑宋江).

… » Et comme il était généreux et venait en aide aux miséreux et

aux gens en détresse, il était surnommé Pluie-opportune (及時雨).]

LLP

était intéressée par les adaptations au cinéma, et elle a trouvé

le film de

Chang Cheh (张彻)

dans la médiathèque à côté de chez elle : il correspond aux

chapitres 61 à 64, c’est-à-dire essentiellement, après la mort

de Chao Gai (晁盖),

l’histoire de la mystification de Lu Junyi (卢俊义)

la Licorne-de-jade (Yu qilin玉麒麟)

par Wu Yong (吴用)

pour le contraindre à se joindre à la bande du Liangshan grâce à

un stratagème mené de main de maître.

| |

Lu

Junyi la Licorne-de-jade par Kuniyoshi

(dans le film de Chang Cheh, le personnage

est

interprété par un acteur… japonais) |

|

[C’est un film

qui s’intègre particulièrement bien dans l’univers très masculin

de Chang Cheh, et qui mériterait une analyse plus poussée dans

une approche comparative littérature-cinéma. ]

LLP

s’est

particulièrement intéressée au nombre 108, dans ses

divers aspects symboliques. C’est un nombre sacré dans

l’hindouisme, le jaïnisme, le bouddhisme et autres, et en

particulier dans la cosmologie védique. Le 1 représente une

chose, le 0 rien, et le 8 l’infini, ce qui

représente la totalité de la réalité de l’univers : les

divinités ont ainsi 108 noms et les chapelets rudrakshas comme

ceux ornant le cou de Shiva ont 108 grains, comme les chapelets

mani tibétain qui ont 9 perles mais 108 (12x9) dans leur

version mala. 108 est le nombre d’étoiles sacrées dans

l’astrologie chinoise (zhan xing shu

占星术)

dont le principe est d’associer un tronc céleste et une branche

terrestre pour déterminer une année, un mois ou un jour ; dans

le bouddhisme tibétain, la voie du nirvana est pavée de 108

tentations. Mais 108 est aussi le nombre… des prétendants de

Pénélope dans l’Odyssée.

Elle a été

frappée de voir que tout commence par le serment des gardes

assignés à la protection du convoi du cadeau d’anniversaire,

serment d’aide mutuelle et de loyauté qui rappelle le serment

des trois frère jurés au Jardin des pêchers (地桃园结义)

au début du « Roman

des Trois royaumes » (Sanguo Yanyi《三国演义》),

d’ailleurs attribué lui aussi à Luo Guanzhong. Mais cela

rappelle aussi l’Iliade et le « serment de Tyndare », père

d’Hélène qui sacrifia un cheval et fit monter les prétendants de

sa fille sur sa peau pour prêter le serment solennel de porter

secours à celui qui serait choisi si quiconque tentait de lui

ravir son épouse ; c’était pour éviter une guerre entre eux,

mais c’est justement ce serment qui a provoqué la guerre de

Troie.

Les nombreux

surnoms des bandits, en lien avec un astre, lui ont donné

l’impression d’un récit mythologique. Mais peut-on parler de

mythologie ? Comment définir le roman ?

C’est un sujet

qui a déclenché un débat qui s’est conclu par la négative : non,

il est fait appel à des éléments mythologiques, surtout au

début, dans le récit-cadre qui introduit l’histoire, mais le

roman n’est ni mythologique, ni d’ailleurs une épopée. C’est ce

que Lu Xun appelle « la tradition des récits légendaires » à

partir des Song du Sud (南宋以來流行之傳說)

et qu’il range dans sa « Brève histoire du roman chinois » (《中国小说史略》)

parmi les « romans historiques » des Yuan et des Ming (Chapitre

15/II

第十五篇 元明傳來之講史(下)).

On est donc dans le domaine de la légende sur fond de récit

historique (ou vice versa).

[Voir en

complément :

Mythe, légende, épopée … et roman classique dans la tradition

chinoise

].

Enfin, de la

même manière que le roman trouvait un écho dans l’actualité du

procès du chef du temple de Shaolin, elle le voit de même

conserver une charge subversive aujourd’hui. Car le thème

central est celui de la loyauté. Cette même

loyauté à toute épreuve que le Parti communiste réclame pour

lui. Et la dénonciation, dans le roman, de la corruption

généralisée du pouvoir comme de la société qui pousse

les bandits dans la rébellion trouve aussi son écho dans la

lutte anti-corruption menée par le président actuel.

En fait, le

Shuihuzhuan comporte une double thématique : celle de la

subversion par des rebelles poussés à la révolte par les

injustices dont ils sont victimes, mais aussi celle de l’ordre

et de sa nécessité, l’ordre qui prévaut dans l’assemblée des

bandits, dans le respect d’une stricte hiérarchie

et dans une parfaite discipline sur le champ de bataille. C’est

la thématique de la rébellion qui a fait que le roman a été

longtemps interdit, chaque fois que le régime impérial se

trouvait menacé, par des révoltes justement ; c’est aussi ce qui

en a fait un modèle révolutionnaire pour Mao.

Mais c’est l’ordre, finalement, qui est principalement retenu

aujourd’hui.

Le débat sur

ce sujet se conclut par la remarque finale de MRC : le

Shuihuzhuan n’est pas interdit en Chine aujourd’hui, au

contraire ; il est considéré comme un modèle qui propose une

vision très traditionnelle d’organisation hiérarchique, et

autocratique, du pouvoir, et en ce sens anti-démocratique.

Ø

UB

avait déjà lu le roman et a pris plaisir à s’y replonger,

retrouvant la fluidité de la narration, une construction

progressive avec une focale sur divers personnages, d’un

personnage à l’autre, finissant par cette zone de non-droit où

tous finissent par se retrouver. C’est un texte « sans gras »,

qu’il a lu en passant du chinois à la traduction de Jacques Dars

pour progresser un peu plus vite, et en revenant au chinois,

chinois vernaculaire avec des incidences de dialecte du Shandong

et de langue de wu.

Ce qu’il a

trouvé de nouveau, c’est que l’empereur Song Huizong (宋徽宗),

connu pour son art raffiné, est l’un des personnages du roman,

qui se passe vers 1120. En revanche, il a trouvé que les

personnages féminins sont sans profondeur, contrairement à ceux

du Jinpingmei (《金瓶梅》)

qui sont au contraire pleins de vie et d’originalité ; on y

retrouve Pan Jinlian (潘金莲)

et Ximen Qing (西门庆),

mais Pan Jinlian occupe une place centrale.

Le

Shuihuzhuan est surtout une satire de la nature mafieuse du

pouvoir ; en fait il n’y a pas de différence marquée entre

pouvoir et brigandage, on passe de l’un à l’autre constamment et

sans hiatus, et il y a une reconnaissance mutuelle, un respect

des uns pour les autres. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que

le saint patron des policiers (à Hong Kong) est le guerrier Guan

Yu (关羽),

immortalisé dans le « Roman des Trois royaumes » et divinisé

quelques siècles après sa mort.

Pour la petite

histoire, UB s’est demandé comment tous ces bandits

pouvaient boire autant : ils sont constamment en train de

festoyer, et de boire. Mais l’alcool du roman, d’après ce qu’il

a pu lire, n’est pas de l’alcool de riz, c’est de l’alcool de

blé ou de millet, qui n’a donc pas la même teneur d’alcool.

[D’ailleurs

les gens du Shandong sont réputés pour boire beaucoup, par

obligation sociale, en quelque sorte. Ce que confirme

Guochuan qui est du Shandong et cite cette expression

typique de la province :

“大碗喝酒,大块吃肉”

dà wǎn hējiǔ, dà kuài chīròu

(litt. ) Boire

de l’alcool à grands bols, manger de la viande à gros morceaux

Ce qui

s’applique parfaitement à ces valeureux guerriers, dit-elle,

toujours à festoyer. ]

Ø

Lei

n’était pas très attirée par le roman quand elle était jeune. En

fait, parmi les quatre grands classiques chinois, y compris

toutes leurs adaptations, c’était celui qui l’intéressait le

moins. Elle avait l’impression que ce n’était que des histoires

violentes de combats et de tueries. Mais, comme il s’agit d’un

chef-d’œuvre incontournable, les séries adaptées du roman

passaient à la télévision presque tous les étés et hivers quand

elle était en maternelle et au collège ; de plus, dans la vie

quotidienne ou à l’école, les gens en parlaient, et en parlent

toujours, très souvent. Peu à peu, elle s’est donc familiarisée

avec les histoires célèbres et les personnages marquants.

Ce qu’elle

aime particulièrement, ce sont les surnoms des cent huit

héros. Ils sont à la fois imagés, vivants, et correspondent au

caractère et au destin de chacun. Beaucoup sont connus de tous

en Chine : « Song Jiang, la Pluie opportune » (宋江,及时雨),

« Chai Jin, le Petit Ouragan » (柴进,

小旋風), «

Lu Zhishen, le Moine fleuri » (鲁智深,

花和尚), «

Lin Chong, la Tête de léopard » (林冲,

豹子头),

etc. On les mentionne presque toujours avec leurs surnoms.

D’autres surnoms sont devenus si célèbres qu’ils sont encore

utilisés comme expressions figées aujourd’hui, alors même que

les personnages qui les portent ne sont pas forcément très

connus. À titre d’exemple :

拼

命 三 郎

« le Fou prêt à mourir » (Shi Xiu

石秀) est

désormais une expression pour désigner quelqu’un qui se donne

corps et âme, qui est prêt à se sacrifier pour atteindre un

objectif ;

笑面虎

« le Tigre au visage souriant » (Zhu Fu

朱富) est

utilisé pour parler d’une personne qui semble aimable mais cache

de mauvaises intentions. Enfin, certains personnages sont

extrêmement célèbres sans faire partie des cent huit, comme Pan

Jinlian, devenue figure récurrente de nombreuses œuvres

littéraires et audiovisuelles.

Elle a relu le

roman en se concentrant sur les personnages qui l’intéressent le

plus (Chao Gai, Lin Chong, Song Jiang, Wu Song, Chai Jin, Wu

Yong), y compris les personnages féminins (Yan Poxi, Sun

Erniang, Hu Sanniang), en se demandant qui sont les 108 héros et

à quels astres ils sont associés, pourquoi Song Jiang a été

choisi comme chef, si l’œuvre dénigre les femmes, quelles sont

les relations avec « Les trois royaumes », et en réfléchissant

sur les problèmes sociaux soulevés dans le roman et leurs échos

aujourd’hui.

-1/ De manière

générale, elle apprécie beaucoup la manière dont sont dépeints

les personnages, et la grande beauté littéraire de ces

descriptions. Dès le début, la mise en place des « 36 Esprits

célestes » et des « 72 Démons terrestres » donne à l’ouvrage une

aura mystérieuse. Elle a trouvé que le destin de certains

personnages correspondait parfaitement à l’astre qui leur était

attribué. Par exemple, Chai Jin est « l’Étoile précieuse du

Ciel » (Tiangui xing

天贵星) :

issu d’une famille impériale, il est né riche et noble, et son

destin dans le roman est l’un des plus favorables.

Parmi les

héros du Liangshan, celui qu’elle apprécie le moins reste

Song Jiang. Même après cette relecture, son avis n’a pas

changé. Elle continue à trouver que son personnage n’est pas

très convaincant : il n’est ni le plus riche, ni le mieux né, ni

le plus haut placé dans la fonction publique avant sa rébellion,

ni le plus habile au combat. Surtout, il ne dégage pas de

véritable charisme de chef : il est hésitant, parfois lâche, et

souvent calculateur et hypocrite. Pourtant, chaque fois qu’il

apparaît dans le roman, c’est accompagné tout de suite d’une

aura universelle, comme si tout le monde le connaissait et

l’admirait. En réalité, il n’était au départ qu’un simple

greffier. Son surnom de « Pluie opportune » vient de ce qu’il

aidait généreusement quiconque se trouvait en difficulté, même

des inconnus. Mais d’où provenait donc sa fortune ? De plus,

nombre de ses erreurs de jugement ont causé de graves pertes

parmi les membres du groupe. Pour Lei, il ressemble au

moine Tang Sanzang dans le Xiyouji ou à Liu Bei dans les

Trois Royaumes : des personnages vertueux mais hésitants et

timorés. Pas ce qu’elle apprécie le plus.

Son personnage

préféré est Chai Jin (柴进),

qui semble également être l’un des favoris de l’auteur. Issu

d’une lignée impériale, il est généreux, intelligent, posé et

d’une grande droiture. Nombre de héros, y compris Song Jiang,

ont bénéficié de sa protection à leurs débuts. Pourtant, Chai

Jin ne s’en vante jamais. Plus tard, il occupe une fonction

importante au Liangshan qu’il accomplit avec sérieux. Lors de la

campagne contre Fang La, il devient même gendre impérial et

contribue à la victoire finale contre le bandit. À la fin, alors

que beaucoup de héros meurent après l’amnistie, il fait partie

des rares à pouvoir se retirer en paix et à revenir à une vie

discrète. En revanche, elle trouve particulièrement regrettable

le destin de Chao Gai (晁盖),

le « roi céleste » (晁天王)

: homme de grande valeur, il a apporté une contribution non

négligeable, mais il meurt tôt, d’une flèche empoisonnée, et il

n’apparaît pas dans le décompte des cent huit héros

Quant à la

représentation des femmes, il est indéniable qu’elle

comporte une part de mépris, voire de dénigrement. Beaucoup de

personnages féminins sont décrits comme vulgaires, lubriques, ou

de basse condition (souvent prostituées ou chanteuses), et

finissent tragiquement, souvent de façon violente. Pourtant, il

existe aussi des héroïnes, comme Hu Sanniang (扈三娘)

ou Fang Jinzhi (方金芝),

fille du rebelle Fang La. Elles sont courageuses, loyales et

redoutables au combat, dignes des héros du Liangshan. De plus,

l’auteur décrit leur beauté avec des louanges appuyées.

Comparées à la condition des femmes de l’époque, généralement

confinées à la maison, ces représentations étaient très en

avance. Même si « Au bord de l’eau » est essentiellement un

roman masculin, on y recense tout de même entre soixante-dix et

quatre-vingts personnages féminins.

| |

Hu

Sanniang par Utagawa Kuniyoshi |

|

- 2/ Lei

a par ailleurs trouvé des résonances et des parallèles

avec d’autres romans classiques :

- des

parallèles avec « La Pérégrination vers l’Ouest » (Xiyouji

《西游记》).

L’histoire des héros du Liangshan, qui suivent Song Jiang pour

franchir mille épreuves, établir leur repaire, défendre la

justice et combattre le mal, n’est pas sans rappeler Sun Wukong

et ses compagnons protégeant Tang Sanzang dans sa quête. Mais il

y a aussi des détails parallèles : les 72 transformations de Sun

Wukong sont appelées les « 72 métamorphoses des Démons

terrestres », tandis que Zhu Bajie maîtrise les « 36

transformations des Esprits célestes » - bien que Sun Wukong ait

de nombreux talents, sa magie est en réalité plus faible que

celle de Zhu Bajie, ce qui correspond à leur origine respective

: Sun Wukong n’était qu’un singe sauvage, tandis que Zhu Bajie

avait été maréchal des armées célestes.

- et des

résonances avec des personnages du « Roman des

Trois Royaumes ». En lisant, Li Kui, Lu Zhishen et Lin Chong

lui rappelaient Zhang Fei – d’ailleurs l’un des surnoms de Lin

Chong est « Petit Zhang Fei » (小张飞),

Wu Yong et Chai Jin lui évoquaient Zhuge Liang, et Song Jiang

lui semblait un autre Liu Bei. Guan Sheng (关胜)

est présenté dans le roman comme un descendant de Guan Yu (关羽)

et il lui ressemble. Lü Fang (吕方),

quant à lui, a des similarités avec Lü Bu (吕布),

même cheval, même arme, d’où son surnom de « Petit marquis de

Wen » (小溫侯).

Mais rien de très étonnant : Shi Nai’an était le maître de Luo

Guanzhong auquel est attribué « Le roman des Trois Royaumes »,

qui aurait été écrit après « Au bord de l’eau » ; certains

disent même que Luo Guanzhong aurait poursuivi l’écriture de Shi

Nai’an.

Mais Lei

a également trouvé des échos du Shuihuzhuan dans

la société actuelle. Car, si « Au bord de l’eau » met en

avant la fraternité chevaleresque, il dénonce aussi les

défaillances du système judiciaire qui poussent les innocents à

la rébellion. On y voit des paysans ou des fonctionnaires,

victimes d’injustices, réduits à une impasse et contraints de se

révolter par la violence. Cela fait penser à certaines

situations dans la société chinoise contemporaine. Derrière ces

récits transparaissent des questions profondes sur les

institutions sociales et judiciaires, ainsi que sur les

faiblesses humaines. Ces problèmes ont-ils reçu une attention

suffisante ? Quelle influence « Au bord de l’eau » pourrait-il

exercer sur la Chine d’aujourd’hui et de demain pour que ces

questions soient mieux prises en compte ?

Telles sont

les réflexions que lui a inspirées cette lecture et qu’elle voit

reflétées dans la société chaque fois qu’elle revient chez elle

en Chine, en particulier chez les jeunes en échec scolaire,

rejetés par la société et l’école, et qui n’ont d’autre choix

que la révolte. Ils forment des groupes liés, comme les héros du

Liangshan, par l’amitié fraternelle et la loyauté à toute

épreuve (zhōngyì

忠義/忠义).

Au total et en

conclusion de cette longue séance : « Au bord de l’eau »

apparaît comme le miroir d’une société figée entre stricte

hiérarchie du pouvoir et rébellion latente parmi les oubliés et

victimes du système.

Prochaine

séance

Le mercredi

15 octobre 2025

Autres

histoires de bandits, par

Jia Pingwa

(贾平凹) :

- Le porteur

de jeunes mariées, trois nouvelles de 1990, trad. Lu Hua, Gao

Deku, Zhang Zhengzhong, Stock, coll. « La bibliothèque

cosmopolite », 1995/1998 :

Le porteur de

jeunes mariées Wǔkuí《五魁》/

Le Tout-Blanc Bái Lǎng《白朗》/

Le géomancien

amoureux Měi xué dì

《美穴地》

En lien,

l’adaptation de Wǔkuí par

Huang Jianxin (黄建新) :

« The Wooden Man’s Bride » (《五魁》),

1994.

Et

éventuellement, sur le banditisme moderne :

-

Broken Wings (Jihua《极花》),

trad. Nicky Harman, ACA Publishing, 2019 (Jia Pingwa 2016).

Kuhn a

commencé à traduire la littérature chinoise classique

après la Première guerre mondiale.

Avant

le Shuihuzhuan, il a traduit le Hongloumeng

(« Der

Traum der roten Kammer »,

Leipzig 1932).

蟲/虫

signifie littéralement ‘insecte’, voire ‘serpent’, mais

est à entendre ici comme euphémisme littéraire pour

signifier ‘tigre’. C’est elle qui fabriquait les petits

pains farcis à la chair humaine avec son mari.

|

|