|

Club de lecture de littérature

chinoise (CLLC)

Compte rendu de la séance du 12

février 2025

et annonce de la séance suivante

par Brigitte

Duzan, 17 février 2025

Cette deuxième

séance de l’année 2025 était consacrée à des nouvelles de

Liu Na’ou (劉吶鷗/刘呐鸥),

tirées de l’unique recueil qu’il nous a laissé, avant de

disparaître prématurément à l’âge de 35 ans :

- Scènes

de vie à Shanghai,

recueil de douze nouvelles sur les quinze du recueil original (Dushi

fengjing xian《都市風景線》/《都市风景线》),

sous-titré « Scène », traduit et postfacé par

Marie Laureillard,

Serge Safran, 2023.

1. Jeu

Yóuxì

游戏

2. Paysages Fēngjǐng

风景

3. Flux

Liú

流

4. Un cœur

ardent Rèqíng zhī gǔ 热情之骨

5. Rituels et

hygiène Lǐyí he wèishēng

礼仪和卫生

6. Deuil Cánliú

残留

7. L’équation

Fāngchéng shì 方程式

8. Sous les

tropiques Chìdào xià 赤道下

9. La

couverture ouatinée Mián bèi 绵被

10. Tentative

d’assassinat Shārén wèisuì 杀人未遂

11. A Lady

to keep you company

12. Un éternel

sourire Yǒngyuǎn de wēixiào 永远的微笑

Textes

originaux en ligne (en caractères simplifiés) :

https://www.kepub.net/book/762039

|

édition originale 1930 |

|

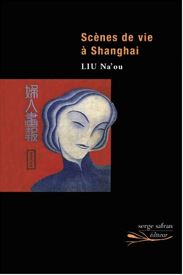

traduction française* |

*Illustration

de couverture par Guo Jianying (郭建英)

,

rédacteur en chef à partir de janvier 1934 du

Furen huabao

(《婦人畫報》 )

où a été publiée la nouvelle « La couverture ouatinée » (Mián

bèi

绵被).

L’illustration est empruntée au

numéro 17 du 25 avril 1934.

Une

découverte !

Personne ne

connaissait Liu Na’ou : ce fut donc une découverte totale, et

surprenante à bien des titres.

La séance a

commencé par les impressions de lecture de Zh. Dengyan :

elle avait lu les nouvelles dans l’édition originale de 1930 !

Lecture très

difficile qui l’a fascinée, mais laissée désorientée : d’abord

en raison de l’édition à l’ancienne, en caractères composés en

impression verticale, mais surtout en raison du style, allant

jusqu’à des phrases carrément incompréhensibles.

Bien plus,

l’effet de surprise passé, c’est un style qui lui a semblé trop

« fleuri » (huálì

华丽),

avec une tendance un peu artificielle à multiplier les simples

majuscules à la place des noms et les mots anglais ou français,

voire les transcriptions de mots anglais, au lieu des mots

chinois.

On peut donc,

pour la suite de la séance, distinguer les réactions sur le fond

et celles sur la forme, réactions mitigées dans un cas comme

dans l’autre. Commençons par le fond.

I. Le

fond : de l’intérêt au questionnement et au rejet

Ø

Pour ce

qui est du contenu de ces nouvelles, Dengyan a trouvé

qu’il s’agissait là de fantasmes d’un macho caractéristique.

Sous sa plume,

les femmes sont petites, elles ont des petits pieds, des bouches

cerise, des joues d’un bel ovale, des sous-vêtements

transparents, et quand, par hasard, l’une d’elles est dépeinte

sous un jour différent, avec un corps plus sportif et la peau

légèrement tannée, elle est « comme un homme ». En fait, toutes

les femmes, chez Liu Na’ou, sont des séductrices, ce sont elles

qui vont vers les hommes et elles qui mènent le jeu.

[Ce qui était

sans doute le reflet de sa vie personnelle et du milieu dans

lequel il vivait.

Voir :

Shanghai années 1920 : la ville comme laboratoire, entre

littérature et cinéma.]

Ø

Giselle H.

a bien aimé la peinture de Shanghai avec tous les mythes

afférents, en particulier celui de la meinü, justement,

et tout le monde des concessions. Cela lui a rappelé le film de

1932 de Josef von Sternberg « Shanghai Express », avec Marlène

Dietrich dans le rôle de l’aventurière brise-cœurs Shanghai

Lily qui n’aurait pas déparé la galerie de portraits de Liu

Na’ou.

Si la femme

est dangereusement séductrice, la ville, elle, « engloutit les

gens dans la foule comme un démon affamé », tel le malheureux

personnage à la fin de la nouvelle « Jeu » (Yóuxì

游戏) [他就混在人群中被这饿鬼似的都会吞了进去了].

Quand les personnages tentent un retour à la campagne, dans

« Paysages » (风景),

la femme est « comme un oiseau libéré de sa cage », l’homme,

lui, se sent envahi « d’une ardeur primitive » (同时又觉得一道原始的热火从他的身体上流过去。).

Mais

finalement, dit Christiane P., c’est la ville qui a le

dernier mot.

[il y a là un

aspect caricatural, la caricature de l’époque étant justement

l’un des axes de recherche de la traductrice,

Marie Laureillard,]

Ce qui domine,

c’est l’impression de vitesse, comme au tout début de cette même

nouvelle : le train file, les champs, les ruisseaux défilent (原野飞过了。小河飞过了),

« les gens sont assis sur la vitesse même » (人们是坐在速度的上面的。).

Cela a rappelé à Giselle les

propos sur la vitesse

d’Alain, qui datent aussi de 1932.

Quant aux mots

étrangers qui émaillent le texte, ils lui ont semblé pur

snobisme.

Ø

Christiane P.

a bien aimé ce style très moderne, très vivant, comme

kaléidoscopique. Ce n’est pas intellectuel, tout est dans la

sensation du moment. Ce sont des fragments de vie, avec la ville

moderne en arrière-plan. Et cela change agréablement, dit-elle,

de tous les textes confucianistes.

Christiane

partage l’analyse de la nouvelle « Flux » (流)

faite par Marie Laureillard en postface à sa traduction,

concernant la fluidité des images, des lumières et des couleurs,

et la sensation de réalité fragmentaire (traduction p. 174).

Pour elle, Liu

Na’ou est à l’opposé de Tanizaki, et en particulier de son roman

« Un amour insensé » qui se passe dans le Japon des années 1920

et qu’elle trouve quasiment névrotique, avec un personnage de

jeune serveuse de 15 ans qui rêve de « devenir moderne »,

c’est-à-dire occidentalisée ; c’est une histoire d’amour

destructrice et de désir brutal, qui frôle le sadomasochisme.

Rien de cela dans « Flux » - elle a bien aimé, dans cette

nouvelle, le portrait de Xiaoying (晓瑛) :

cheveux courts, « femme moderne d’allure masculine, au teint mat

et aux membres fermes et solides », « comme un animal femelle »

(她可以说是一个近代的男性化了的女子。肌肤是浅黑的,发育了的四肢像是母兽的一样地粗大而有弹力。).

Et en plus c’est quelqu’un qui lit des livres sérieux, comme la

« Théorie du matérialisme historique » de Boukharine dont elle

ne comprend pas tout, à commencer par le titre !

Christiane

a

par ailleurs bien aimé « Un cœur ardent » (Rèqíng zhī gǔ

热情之骨)

et le portrait du Français Pierre, mais surtout « La couverture

ouatinée » (Mián bèi

绵被)

pour sa satire sociale dont on trouve aussi un écho dans

« Flux » : évocation des mouvements ouvriers à Shanghai, avec

manifestants dans la rue brandissant des petits drapeaux rouges,

le protagoniste de l’histoire se laissant entraîner dans la

foule « pour agir » au lieu de se laisser exploiter !

Ø

Françoise J.

a elle aussi apprécié l’évocation du prolétariat urbain dans

cette nouvelle : « Cette ville n’existait que grâce à ces gens

sales, à la peau basanée… Oui, ils étaient le sang de la

métropole, ils se tuaient à la tâche pour actionner les machines

et permettre aux gens de manger et de s’habiller… Ils avaient

bâti de leurs mains tout ce qui s’y trouvait… pourtant on le

faisait trimer comme des bêtes de somme… »

Elle a bien

aimé aussi les pages sur la peinture, et la peinture de nu en

particulier, dans « Rituels et hygiène » (礼仪和卫生) :

le modèle comme dépourvu de sentiments tenant la pose sans

bouger, laissant au visiteur tout loisir de l’observer, comme un

paysage. Ce qui lui a rappelé le livre de François Jullien « Le

Nu impossible ».

Etant un

monologue intérieur, « Le deuil » ( 残留)

lui a semblé intéressant dans sa forme, mais aussi dans

l’évocation d’une grande solitude, tandis que « L’équation » (方程式),

au contraire, lui a paru une caricature très drôle, avec cette

femme dont le seul élément de séduction est son talent pour

réussir les salades vertes ; le veuf n’est guère éploré, il lui

manque juste ses salades, et finalement accepte de se remarier

sans broncher ni choisir : la femme est tout juste un élément de

confort dans la vie.

Dans la

nouvelle qui se passe « Sous les tropiques » (赤道下),

elle a trouvé drôle aussi que l’homme ait voulu quitter la ville

pour éloigner sa femme de ses prétendants, mais juste pour se

retrouver aux prises avec la concurrence inattendue du

domestique indigène. Françoise a trouvé particulièrement

savoureuse la visite du village indigène, avec danses sauvages

« à faire rougir une femme civilisée », « bananes du chef » et

durians au menu. L’atmosphère de la nouvelle « Tentative

d’assassinat » (杀人未遂)

lui a rappelé Tanizaki, mais la fin de la dernière, « Un éternel

sourire » (永远的微笑),

lui a semblé être parfaitement à l’image de tous ces récits : ce

ne sont finalement que des impressions fugitives.

Ø

Dorothée MS

rebondit sur la nouvelle « Rituels et hygiène » : la scène de

l’atelier avec le modèle impassible lui a aussitôt rappelé

l’Olympia de Manet.

[on pourrait

aussi penser à la « Moderne Olympia » de Cézanne avec son voyeur

impénitent comme dans la nouvelle]

Elle a bien

aimé la description de la ville au printemps comme une promesse,

au début de cette même nouvelle, et de même, dans le monologue

du « Deuil », l’évocation de l’air revivifiant de la rue, dans

la nuit : « Moins il y a de monde, mieux c’est : je peux

profiter du silence de la nuit dans la ville déserte ! » (越没有人越好的,干脆的这都市尽变了沙漠吧!让我一个人来领略深夜的寂静。啊,这大气真爽快!这是活力素,很有裨益。)

L’atmosphère

de la Shanghai de la fin des années 1920 telle qu’elle apparaît

dans ces nouvelles lui a rappelé celle de « Berlin

Alexanderplatz » d’Alfred Döblin, publié en 1929, avec de

manière analogue, une écriture mâtinée de dialecte berlinois qui

fut décriée par les professeurs d’allemand et les puristes de la

langue allemande, comme le chinois hybride de Liu Na’ou a pu et

peut surprendre, voire choquer. Le roman de Döblin fut

d’ailleurs la cible des autodafés des nazis dès 1933. Par

ailleurs, Döblin a réécrit « Berlin Alexanderplatz » après avoir

lu le « Ulysses » de James Joyce (paru en 1922 à Paris), si bien

que l’on peut se demander, comme l’a fait Giselle, si ce

roman a également influencé Liu Na’ou…

[Ce n’est

peut-être pas directement « Ulysses » qui a inspiré Liu Na’ou et

ses confrères du néosensationnisme. mais plutôt les techniques

du flux de conscience (“意识流”). En

novembre 1922,

Mao Dun

a écrit un court article dans le « Mensuel de la fiction » (Xiaoshuo

yuebao《

小说月报》)

pour présenter « Ulysses ». Et Xu Zhimo (徐志摩)

de son côté y a fait allusion dans la préface de son poème

« Crépuscule dans la nature sauvage à l’ouest de Cambridge » (《康桥西野暮色》).

L’année suivante, en 1923, Lin Ruji (林如稷)

a publié, dans la revue littéraire « Asakusa » (《浅草》杂志)

qu’il avait fondée, la nouvelle « Le passé » (《将过去》)

qui est considérée comme la première nouvelle chinoise écrite en

flux de conscience. En 1929, Zhao Jingshen (赵景深)

a publié dans le même Xiaoshuo yuebao un article intitulé

« La fiction britannique des vingt dernières années » (《二十年来的英国小说》)

dans lequel il fait un lien entre Joyce et la psychanalyse, et

interprète la théorie du flux de conscience de Virginia Woolf.

Les

néosensationnistes ont été les premiers en Chine à écrire des

récits en flux de conscience : la nouvelle « Deuil » dans le

présent recueil en est un exemple.]

Ø

Sylvie D.

a été attirée par le titre du livre et sa couverture, a aimé

les descriptions de Shanghai, mais a été déçue, car rien ne lui

évoquait vraiment la ville. Et dans « Paysages », de même, les

champs, les chaumières, les ponts de pierre, les saules

défilent, mais en fait on ne voit rien. Donc artifice d’écriture

sans attrait pour elle. Elle fait une exception pour « Flux »,

qui l’a intéressée pour son aspect social.

Ø

Françoise J.

a bien aimé la couverture elle aussi, et comme Giselle

elle a apprécié la peinture de Shanghai comme un mythe avec ses

« belles femmes » comme sur les cartes postales. C’est toute une

époque qui revit dans ces histoires. Mais elle a trouvé excessif

l’utilisation récurrente de mots étrangers.

Dans

l’ensemble, elle n’a pas trouvé la peinture des femmes vraiment

négative – après tout ce sont les hommes qui demandent le

mariage ! Parmi les caractéristiques des femmes, déjà notées :

les petits pieds. Ce n’est pas une nostalgie des pieds bandés ;

cela reste un élément de beauté, même chez les hommes, en Asie,

dit Françoise en citant un souvenir personnel (d’une amie

qui avait été fascinée par son mari parce qu’il avait des petits

pieds). Et Christiane d’ajouter que, selon son professeur

de qigong, le sourire vient d’abord des pieds…

Quant à la

scène dans l’atelier de peinture, pour aller dans le sens des

nombreuses références à Derain dans ces nouvelles, elle lui a

plutôt rappelé le « Nu

à la cruche »

de 1925 du musée de l’Orangerie, pour le visage atone du modèle.

Tous ces

couples lui ont évoqué Jules et Jim. Au passage, elle a trouvé

amusant que les horoscopes fassent une distinction entre vie

affective et vie dans le mariage.

Ø

Marion J.

avait de son côté, par erreur, lu le livre au programme de la

prochaine séance, les

Notes diverses sur la capitale de l'Ouest,

dans lesquelles elle avait plongé avec délices. C’est donc avec

le sentiment de tomber de haut qu’elle a ouvert le recueil de

Liu Na’ou, et elle l’a trouvé tellement insupportable qu’elle

n’est pas allée au-delà de la quatrième nouvelle.

Elle en a

ressenti une véritable antipathie pour les idées exprimées par

l’auteur, un désaccord profond avec l'amalgame de deux idées

très éloignées : d'une part celle de la femme se libérant du

rôle qui lui est assigné par la tradition et la société, de

l'autre le fantasme masculin de liberté sexuelle assumé par la

femme, sans indépendance économique. Les femmes ? Un désir

primaire au même titre que les bonbons et le foot. La vitesse ?

Malraux l’a dit dans ses entretiens des années 1960, elle

modifie le rapport à l’écrit, de même qu’Isaac Babel regrettait

ne pas avoir le temps d’écrire.

Frustrée de ne

pas avoir réussi à bien exprimer ce qu’elle ressentait, car sa

lecture était trop fraîche, elle a ajouté par mail ensuite que

la Shanghai de Liu Na’ou lui rappelait les années Batista à

Cuba. Un pays en transition, un exil rural, une ville

concentrant une présence étrangère, une cohabitation de mœurs

jusqu'alors incompatibles, et la prostitution comme moyen de

survie.

Ou encore une fin de règne comme celle illustrée par les

caricatures grinçantes de George Grosz. Et au Döblin évoqué par

Dorothée elle aurait volontiers joint Musil, et Céline

pour New York : des écrivains qui ont su voir la détresse

au-delà du mirage.

[George Grosz,

d’ailleurs, est une référence particulièrement intéressante ici,

car il a peint (en 1916-1917) deux tableaux intitulés « Metropolis »,

véhiculant une vision cauchemardesque de la ville aussi bien que

le profond dégoût pour l’humanité propre au peintre. Un critique

de l’époque a parlé des « rouges d’une palette suicidaire ». Car

l’épicentre des deux tableaux se situe aux alentours de la gare

de la Friedrichstrasse, haut-lieu de la vie nocturne berlinoise,

avec ses cafés… et ses prostituées. Otto Dix poursuivra en 1928

par un triptyque dans son réalisme cynique usuel, simplement

intitulé Großstadt ou « La

Grande Ville »

(mais qui peut aussi se traduire par Metropolis). Le film

de Fritz Lang auquel se réfère Liu Na’ou pour sa part est d’une

approche totalement différente, conférant à la ville une

dimension mythique.]

Ø

Laura,

pour sa part, avait lu le recueil il y a un an pour préparer la

rencontre avec

Marie Laureillard

et son

éditeur Serge Safran à la librairie

le 19 janvier 2024.

Le recueil s’inscrit dans le cadre des recherches de la

traductrice sur la caricature, en particulier à Shanghai dans

les années 1930, sujet qui est celui de son prochain ouvrage qui

devrait paraître sous peu.

Laura

a bien aimé la manière dont Liu Na’ou observe, sans chercher à

moraliser ni passer de jugement. Il observe les relations

hommes/femmes dans un monde nouveau, où chacun cherche sa place

et où se définissent de nouveaux rôles. Ainsi, dans le train

(dans « Paysages »), la réaction de la femme est inattendue, et

ambivalente. Mais le sentiment qui domine toutes ces nouvelles,

c’est la solitude. Solitude au milieu de la foule de la ville,

de la foule des bars, des dancings, des restaurants, des

cinémas.

La nouvelle

que Laura n’a pas aimé – et c’est l’avis général – c’est

A Lady to keep you company : tentative d’écriture de

scénario ratée. Elle n’a pas beaucoup aimé non plus le

personnage de la banquière dans « Tentative d’assassinat ». Mais

ce qu’elle a apprécié, c’est qu’il s’agit dans ces nouvelles de

quelque chose d’autre, de différent. Avis que partage aussi

LLP : c’est rafraîchissant, dit-elle, comme du Murakami.

Ø

LLP

a été frappée, justement, par plusieurs caractéristiques de

l’écriture de Liu Na’ou qui changent sur ce qu’on a l’habitude

de lire en littérature chinoise, à commencer par l’omniprésence

de l’érotisme et le caractère pictural de l’écriture.

-

L’érotisme est omniprésent,

d’abord dans

l’écriture du phantasme masculin de la femme fatale, sans cesse

offerte au regard et au désir masculin, et dans une mise en

scène d’une sexualité libre : ainsi fait-il dire à une veuve qui

vient de perdre son mari « Ah ! Avoir la poitrine dégagée est

si agréable. Regardez mes seins reprennent vie comme s’ils

avaient reçu la rosée bienfaisante. Qu’ils sont beaux à balloter

comme ça !... » (« Deuil », trad. p. 91) – ce qui,

paradoxalement, n’empêche pas une représentation féministe de la

femme moderne et émancipée dans le sillage du mouvement du 4 mai

1919 :

§

« De

caractère intrépide et spontané, elle semblait exprimer à la

fois par ses paroles et à travers ses mouvements tout le

ressentiment face à l’oppression masculine subie par les femmes

depuis des siècles » (« Paysages » p. 18)

§

:

« elle avait plutôt l’air d’une femme moderne d’allure

masculine » - elle a une coupe à la garçonne (Xiaoying dans

« Flux » p. 32).

J’ignorais,

dit LLP, que la littérature chinoise moderne pouvait

abordait ces thématiques de manière aussi libre, et pouvant

aller jusqu’à des scènes de tentative de viol ou carrément de

viol (viol de la banquière dans la chambre forte, dans

« Tentative d’assassinat » p. 138 ; dans « L’éternel sourire »

Luo Kuang se met à boire et « tenta de déshonorer la jeune

fille » p. 163-164, etc.). Et cela peut même aller

jusqu’à des phantasmes pédophiles (Jingqiu, dans « Flux », est

ému d’entendre une fillette lui déclarer son amour : « Il eut

brusquement une envie irrépressible d’enlacer ce corps frêle »

et il finit par l’embrasser p. 36) ; on a des personnages de

prostituées mineures de 14-15 ans, et Mister Y quant à

lui « a une préférence pour les teens »…

-

L’écriture picturale donne

des descriptions impressionnistes : « Le clair de lune

faisait danser sur l’onde des écailles de poisson dorées »

(« Un cœur ardent » p. 54). On trouve de nombreuses références

picturales occidentales : Derain et les expressionnistes

allemands dans « Paysages » et dans « Rituels et Hygiène », mais

aussi Gauguin dans « Sous les tropiques » (« Quiconque aurait

vu la scène sans connaître Zhen aurait eu le sentiment de voir

une peinture de Gauguin », p. 117). Mais, dans « Rituels et

Hygiène », c’est la peinture orientale qui devient métaphore de

l’écriture : « Il n’en va pas de même pour la peinture

orientale : ces lignes et ces formes imprécises ne

stimulent-elles pas l’imagination ? L’imagination évoque la

réalité comme l’ombre révèle le corps » (p. 74).

LLP

a été

frappée par l’ouverture sur l’étranger, mais aussi par la bonne

connaissance du Paris underground de l’époque. Ainsi dans « Un

cœur ardent » : « Au Bois de Boulogne, il déflorait les

étudiantes à la belle étoile » p. 50, ou « les femmes

peinturlurées dansant frénétiquement le charlestone sur les

tables » p.51. En revanche la pléthore d’anglicismes lui a

rappelé les personnages dont se moque

Qian Zhongshu (钱钟书)

dans « La

Forteresse assiégée » (《围城》).

C’est un humour différent que celui de Liu Na’ou, mais

qui peut être très drôle, comme dans « L’équation », quand il

ironise sur l’amour des salades vertes de Mister Y.

Enfin, malgré

le modernisme, LLP a noté des éléments de merveilleux

empreints de tradition : présence d’un esprit-renard dans

« Rituels et Hygiène » et dans « Flux » (Jingqiu est « comme

ensorcelé par un esprit-renard » p. 38, « Deux renards

jaunes bondirent et se perchèrent sur les épaules d’une fille

aux yeux bleus. Alors Jingqiu entra soudain dans un conte de

fées. » p. 39). Et ce conte de fées se retrouve dans « Un

cœur ardent » (« Une jolie fille surgit de cet environnement

floral telle une fée » p. 48, « Vous semblez venir tout

droit du jardin du dieu du printemps » p. 49). Elle a même

cru noter une allusion au

Mudanting (《牡丹亭》)

et au personnage de la Fée des fleurs, outre la mention de la

« mélancolie printanière » (chūnchóu春愁)

dans « Rituels et Hygiène », en latin puis en anglais.

Ces nouvelles

sont dénuées de dimension politique, même dans la mise en scène

des prostituées contrairement à

l’écriture de Lao She (老舍)

[et en particulier la nouvelle « Le croissant de lune » (《月牙儿》)].

La nouvelle la plus politique est « Flux » avec les allusions

aux mouvements de grève à Shanghai dans les années 1920.

Les autres

membres du club présents avaient lu les nouvelles en chinois,

mais, contrairement à Zh. Dengyan, dans des éditions

plus récentes, en caractères simplifiés. Elles se sont elles

aussi étonnées des bizarreries d’une langue fortement teintée de

termes japonais, mais aussi souvent grammaticalement

« exotique » et d’une lecture malaisée.

II. La

forme : un chinois étrange, mâtiné de japonais

Ø

L’impression première ressentie par MRC en lisant ces

nouvelles en chinois, sur WeChat-lecture comme précédemment

celles de Lao She,

a été « d’avoir déjà lu ce style d’écriture quelque part ». Il

s’est dit que c’était un style fortement japonais, et quelques

noms d’écrivains lui sont venus à l’esprit : Kawabata pour

« Pays de neige », Dazai Osamu pour la ressemblance entre les

personnages, perdus dans leur émotions.

Tous ces

récits sont des histoires d’amour entre hommes et femmes, chacun

ayant au moins un personnage qui est plus ou moins fou d’amour,

ou obsédé par l’amour. Si on compare les personnages, cependant,

les femmes paraissent plus riches et complexes ; certaines

peuvent être réalistes et pragmatiques (« Un cœur ardent » ),

d’autres ambivalentes, avec un rien de mystère, comme dans

« Tentative d’assassinat ». La description des femmes est celle

d’un regard masculin, avec deux exceptions : « La couverture

ouatinée » et « Deuil », écrites d’un point de vue féminin.

Malgré tout, MRC rejoint l’avis général dans le groupe :

on sent toujours que c'est une vision de la femme imaginée par

un homme.

Sa nouvelle

préférée est « Tentative d’assassinat ». parce qu’il aime ce

genre de description détaillée, un peu psychanalytique.

L’héroïne est adorable, mais a aussi un côté froid et

inconstant, ce qui la rend mystérieuse. En même temps, le héros

semble morbide et hystérique. Toutefois, le personnage féminin

lui a semblé malgré tout « un peu incomplet, comme un trépied

auquel il manquerait un pied ». Mais le style ne l’a pas gêné,

au contraire.

C’est

cependant ce qui a le plus surpris Zh. Guochuan et W.

Lei, comme Zh. Dengyan.

Ø

Guochuan

avait lu les

nouvelles dans l’édition de 1997 trouvée à la Bulac,

et elle a tout de suite été arrêtée par ses phrases aux

tournures bizarres qui demandent un effort de compréhension.

Ainsi dans la

nouvelle « Paysages » (风景) :

“夫人直线的地请我,我只好直线的地从命是了。”

Si une dame

me sollicite aussi directement, je ne peux qu'obtempérer.

Dans

l’expression

"直线的地",

on reconnaît l’idée de

"打直球",

qui signifie exprimer son souhait de manière directe, sans

détour. Mais ce n’est pas usuel.

Le recueil est

préfacé, et l’auteur de la préface (Zhang Guo’an

张国安)

explique l’écriture de Liu Na’ou en l’opposant à celle de

Shen Congwen (沈从文),

grand maître du

courant littéraire opposé, le jingpai

:

沈从文的单纯和全然,是自然而然的。刘呐鸥的则矫揉造作,是造作人为的单纯和全然。

« La

simplicité de Shen Congwen est d’un grand naturel ; celle de Liu

Na’ou est artificielle. »

Ce qui est

normal, ajoute le préfacier : l’une est celle de la nature du

Xiangxi, l’autre a le côté artificiel de la ville. Bien plus :

Liu Na’ou a fait ses études au Japon, il maîtrise mal le chinois

et quand il écrit, c’est en s’appuyant sur sa propre traduction

d’un recueil de nouvelles japonaises (« Culture érotique »

《色情文化》).

Et Zhang Guo’an de conclure : « Lire ses nouvelles sans y

percevoir toute leur étrangeté serait anormal ».

[On notera ici

que cette édition des nouvelles de Liu Na’ou, en 1997, est à

replacer dans un contexte où Shen Congwen représentait un modèle

inégalé. C’est en 1995 qu’est parue, entre autres, aux

Etats-Unis la traduction d’un recueil de ses nouvelles, éditée

et présentée par Jeffrey C. Kinkley (« Imperfect Paradise : 24

stories by Shen Congwen », University of Hawai Press). Shen

Congwen lui-même s’était élevé contre une littérature où il

voyait un risque de dégénérescence de l’esprit créatif,

demandant aux écrivains comme aux éditeurs de « balayer cette

influence néfaste » (扫荡这种海派的坏影响).]

Cela reste une

tendance générale dans la critique chinoise, telle cette

appréciation relevée par W. Lei :

« M. Na’ou est

un citadin hypersensible qui, avec une précision chirurgicale,

dissèque le monde moderne dominé par l’aviation, le cinéma, le

jazz, les gratte-ciel, l’érotisme effréné…. À travers ses

œuvres, on distingue nettement les silhouettes d’une bourgeoisie

décadente, corrompue et malsaine, tout en devinant l’émergence

imminente d’une nouvelle force en gestation. » (Nouvelle

Littérature, vol. 2, n°1)

Ø

W.

Lei,

justement,

n’avait jamais entendu parler de cet écrivain auparavant, elle a

donc ouvert le recueil avec curiosité – dans l’édition plus

récente de 2004.

Elle y a

trouvé « un portrait saisissant de la décadence de la métropole

de Shanghai » : l’ivresse du luxe, la quête effrénée des

plaisirs, la vacuité et la déchéance de la bourgeoisie, mais

aussi la misère tragique des classes populaires et l’éveil

progressif d’une conscience de révolte chez certains groupes

marginalisés (dans « Flux »). Mais la place accordée aux

descriptions de la sensualité lui a semblé parfois excessive, au

point de générer une certaine lassitude. À force de lire, elle a

fini par se demander : “À part le désir charnel, y a-t-il

autre chose qu’il puisse aborder ?”

Au fur et à

mesure de sa lecture, un certain malaise a commencé à

s’installer, avec le sentiment, diffus mais insistant, d’une

possible misogynie sous-jacente dans ces récits. En

général, ce sont les femmes qui éveillent et attisent le désir

des hommes, et elles semblent considérer cette quête de plaisir

comme une banalité du quotidien, aussi ordinaire que boire du

thé ou prendre un repas. Cette légèreté excessive confère aux

figures féminines une superficialité déconcertante. Même

aujourd’hui, ce serait exagéré, alors en faire le modèle

dominant du monde urbain de l’époque le semble d’autant plus. La

nouvelle « Deuil », en ce sens, lui a paru sortir du lot par la

finesse et la profondeur de son analyse psychologique.

Malgré tout,

chaque nouvelle a un ton différent et un intérêt propre :

expérience immersive pour « Jeu », retournement de situation

habilement mené pour « Coeur ardent », ironie mordante pour « Rituels

et hygiène », chaleur humaine et tragique pour « La couverture

ouatinée », intrigue dramatique et chute inattendue pour

« Tentative d’assassinat », écriture scénaristique condensée

pour « Un éternel sourire ». On peut cependant regretter un

manque de profondeur descriptive, dû sans doute au rythme

trop rapide.

Le style,

cependant, n’a pas aidé sa lecture, en ajoutant au manque de

profondeur ressenti. Elle a remarqué une technique

d’écriture récurrente : l’accumulation de qualificatifs

précédant un nom dont ils sont épithètes, formant une structure

du type “的..的..的..的..的...

+ N”. Si cette méthode peut témoigner d’une certaine

maîtrise linguistique, elle donne parfois l’impression d’une

affectation stylistique excessive, rendant certains passages

inutilement alambiqués. Il lui est arrivé de devoir relire un

paragraphe plusieurs fois pour en identifier le sujet principal

et en comprendre pleinement le sens des phrases.

Par exemple :

“从泊拉达那斯的疏叶间漏过来的蓝青色的澄空,掠将颊边过去的和暖的气流,和这气流里的不知从何处带来的烂熟的栗子的甜的芳香,都使着比也尔薰醉在一种兴奋的快感中,早把出门时的忧郁赶回家里去了。”

(热情的骨,第一段)

Le ciel d’azur à travers les feuillages clairsemés des platanes,

l’air chaud caressant les joues, le doux parfum des châtaignes

mûres venu de nulle part, tout cela enivrait Pierre d’un plaisir

exaltant qui chassait la mélancolie qu’il avait ressentie en

sortant de chez lui » (Un cœur ardent, trad. ML, p. 47)

“启明是不愿意一个愉快的有美丽的妇人的茶会的时间被他那不大要紧的艺术论占了去。”

(礼仪与卫生)

“Qiming ne souhaitait pas qu’un agréable moment passé à prendre

le thé en compagnie de jolies femmes fût accaparé par ses propos

sur l’art qui n’avaient que bien peu d’importance.”(Rituels et

hygiène, trad. WL/BD)

[La traduction

en français ne permet pas de ressentir tout ce que les phrases

comportent d’alambiqué et de répétitif, comme un hoquet. Même si

en français on alignait les adjectifs, on n’aurait pas le même

effet.

Outre les

的

à répétition, on notera aussi, dans le premier exemple, le terme

boladanas (泊拉达那斯)

pour platane, qui est la translittération du latin platanus,

selon une méthode courante dans les années 1920 pour importer

des mots étrangers en chinois au lieu de les traduire, avec un

effet d’ « exotisme » comme celui ressenti par Qiming dans « Rituels

et hygiène »

]

Par ailleurs,

un autre aspect frappant du style de Liu Na’ou est l’usage

fréquent de mélanges de termes sino-anglo-français et

l’insertion de nombreux termes étrangers, translittérés comme

platane ci-dessus, mais le plus souvent de l’anglais, par

exemple

mìsītuō

(密斯脱)

pour Mr. ou

lǔbóte

(鲁伯特)

pour robot. Cependant, dans certains cas, l’emploi d’anglicismes

paraît artificiel, voire superflu. Ces mots viennent briser

l’harmonie du texte et semblent parfois en décalage avec le

reste du récit, rendant la lecture plus laborieuse.

En ce sens,

au-delà de l’aspect narratif « décadent » et de la peinture des

femmes « modernes », Lei a trouvé dans ces nouvelles

l’une des caractéristiques stylistiques notée dans un ouvrage

récent sur la littérature des années 1930 :

« Une

écriture plurilingue et hybride qui met en exergue son aspect

transculturel. ».

[Ce style

mérite des précisions complémentaires. Il est dû en grande

partie à l’éducation japonaise de Liu Na’ou qui, rentré en

Chine, de l’avis même de ses proches, ne maîtrisait pas bien le

chinois. On en a fait une marque d’originalité, mais c’est resté

une expérience isolée. Voir à cet égard l’analyse d’un chercheur

chinois que j’ai ajoutée à la

fin de

la présentation de Liu Na’ou et

qui est d’autant plus intéressante que l’auteur élargit la

réflexion au contexte de l’évolution de la langue chinoise dans

les années 1920.]

Conclusion

La séance

s’est donc terminée sur des questions concernant le style autant

que l’écrivain. Il a brièvement été question aussi de son

engagement dans le milieu du cinéma, dont on sait peu de choses,

au-delà du film de Li

Pingqian (李萍倩) inspiré

de « La Dame aux camélias » (《茶花女》)

qu’il a produit en 1938 et des quelques scénarios qu’il a

écrits.

On peut, sur

ce sujet, se référer à l’article d’une chercheuse de

l’université de Hong Kong sur « Liu

Na’ou et le "Soft Film Movement" des années 1930 à Shanghai »

- le concept de « soft film » étant en opposition avec les

« hard films », c’est-à-dire les films dits « de gauche » qui

se sont développés à partir du début des années 1930, en

parallèle avec la littérature.

En même temps,

la fin des années 1920 est le moment charnière du passage du

muet au parlant, le premier film « sonore » chinois étant « La

Chanteuse Pivoine rouge » (《歌女红牡丹》)

de

Zhang Shichuan (张石川)

sorti en 1931. Cependant, le cinéma parlant était en mandarin.

Or beaucoup des actrices du muet parlaient… le dialecte de

Shanghai ; certaines ont appris le mandarin, beaucoup ont

abandonné le cinéma. Ce qui pose à nouveau le problème de la

langue…

Prochaine

séance :

Le mercredi

12 mars 2025

Séance

consacrée aux

Notes diverses sur la capitale de l'Ouest,

de Liu Xin (劉歆/刘歆),

texte

établi et traduit par Jacques Pimpaneau, Les Belles Lettres,

Bibliothèque chinoise, 2016.

En lien ou non

avec

l’exposition du Musée Guimet

initialement intitulée Chang’an, resplendissante capitale de

l’empire Tang (jusqu’au 3 mars 2025).

Le nu

comme sujet artistique « légitime » a longtemps été

interdit en Chine. Il n’a été autorisé qu’après un

procès intenté dans les années 1920 par un peintre formé

au Japon et en France, Liu Haisu (刘海粟

1896-1994), qui a été directeur de l’Institut des

Beaux-Arts de Shanghai. Cependant, comme l’affirme Zhang

Zhen dans son ouvrage « Amourous History of the Silver

Screen » (University of Chicago, 2005, p. 277), son

triomphe « coïncidait avec la présence croissante des

femmes en public, dans une société en plein changement

qui en faisait des sujets à part entière, avec une

conscience croissante de cette évolution. » Cette

évolution se reflète dans la vie et l’œuvre de Pan

Yuliang (潘玉良

1895-1977), peintre, sculptrice et graveuse rachetée en

1913 à une maison close par un riche fonctionnaire

chinois qui en fait sa seconde épouse ; elle entre aux

Beaux-Arts de Paris en 1923 et en 1929 enseigne aux

Beaux-Arts de Shanghai. Les premières études de nus (par

elle-même et d’autres artistes chinoises) sont exposées

à Nankin en 1929, la nudité (féminine) devenant alors un

sujet de controverse dans un débat plus général sur la

beauté.

| |

|

|

Pan Yuliang,

Nu assis

au peignoir rouge, 1955,

musée

Cernuschi Paris.

|