|

Club de lecture de littérature

chinoise (CLLC)

Compte rendu de la séance du 9

avril 2025

et annonce de la séance suivante

par Brigitte Duzan, 15 avril 2025

Cette séance du 9 avril 2025 était consacrée au roman de

Chan Koonchung (陈冠中)

:

-

Les années

fastes (《盛世》),

trad. Denis Bénéjam, préface Julia Lowell, Grasset 2012.

Dans ce roman

écrit en 2008, et publié à Hong Kong en 2009, l’auteur imagine

la Chine en 2013. Ce ne sont que quelques années de distance,

mais le pays a changé en profondeur, bien que Chan Koonchung

n’ait fait qu’extrapoler les changements qu’il dit avoir perçus

depuis le début des années 2000, semblable en cela à beaucoup

d’autres observateurs : si les Jeux olympiques sont considérés

comme une période charnière dans l’histoire politique chinoise,

l’histoire ne connaît pas de ruptures, l’évolution est

cumulative.

Ce qui, dans

ce roman, a frappé les membres du club dans leur ensemble, c’est

son caractère quasi visionnaire, mais avec des nuances, et ce

sont les nuances qui nous intéressent.

Ø

Afin de contextualiser le roman de Chan Koonchung, Guochuan

a ouvert la séance par un

bref parcours historique du roman d’anticipation dans la

littérature chinoise. C’est un genre

peu développé, mais qui a ses lettres de noblesse : la « Cité

des chats » (《猫城记》)

de

Lao She (老舍)

en est un exemple célèbre qui dépeint les aventures d’un

astronaute

chinois qui découvre, en arrivant sur Mars, une société

d’hommes-chats qui ont tous

les défauts de la société chinoise. Il a eu tellement de succès

qu’il a été réédité sept fois

avant 1949.

[Publié en

1932, la même année que « Le Meilleur des mondes » (« Brave New

World ») d’Aldous Huxley, alors que les Japonais ont bombardé

Shanghai en janvier, c’est une satire désespérée mais indignée

des compromissions politiques qui déchirent la Chine. En ce

sens, il est effectivement à rapprocher du roman de Chan

Koonchung]

Ce genre de

roman a disparu en Chine en 1949 pour reparaître après la

Révolution culturelle, mais pour être à nouveau censuré dans le

cadre de la

campagne contre la pollution spirituelle (清除精神污染)

lancée en septembre 1983. [En tant que politique-fiction, il

encourt forcément les foudres du pouvoir.]

La préface

chinoise [comme celle de Julia Lowell pour les traductions en

anglais et en français] met l’accent sur la prise de conscience

par l’auteur de la montée du nationalisme et de l’autoritarisme

en Chine avant même l’année des Jeux olympiques de Pékin qui

l’ont mise en relief. Le roman montre l’importance de la crise

comme facteur favorisant l’autoritarisme, ce qui est déjà

inscrit dans l’étymologie du terme chinois, explique Guochuan :

la crise wēijī (危机)

signifie « opportunités générées par le danger ». Ce qui l’a

frappée, et choquée, c’est de lire sous la plume de Chan

Koonchung que la liberté en Occident vient du peuple, et qu’en

Chine elle est concédée par le pouvoir.

Le discours

d’une ironie frisant l’absurde prouvant l’inefficacité de la

démocratie, et par conséquent la supériorité du pouvoir absolu,

lui a rappelé les paradoxes et aphorismes de l’École des noms (名家),

courant de pensée de la période des Royaumes combattants qui

relève de l’art de la controverse et dont le paradoxe le plus

célèbre est celui du cheval blanc qui n’est pas un cheval.

[Le plus

célèbre de ces dialecticiens étant Gongsun Long (公孫龍)

cité au chapitre 33 du

Zhuangzi,

c’est-à-dire le dernier chapitre, Tiānxià 天下,

traitant des Écoles.

]

Mais cela a

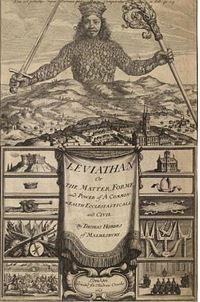

également rappelé à Guochuan la philosophie de Hobbes

[dont le « Léviathan », publié en 1651, se fonde sur la

précision des termes et la rigueur du raisonnement pour fonder

une théorie de l’organisation politique et des lois morales de

la nation]. La théorie de Hobbes est fondée sur le postulat que

les hommes sont naturellement violents ; donc, par peur, ils

auront tendance à abdiquer leurs droits naturels, et leur

liberté, en faveur d’un despote qui leur garantira la paix, même

au prix de la répression.

|

|

|

Frontispice du « Léviathan » de Hobbes

comme représentation emblématique du souverain

absolu

maniant le sceptre et l’épée au-dessus de la marée

humaine

|

[on notera

que l’une des traductions en chinois du titre de l’ouvrage de

Hobbes est Juling lun (《巨灵论》),

littéralement « discours sur l’esprit géant », Juling

étant textuellement cité dans le roman de Chan Koonchung, voir

note 5].

Ø

La lectrice la plus enthousiaste a été Sylvie, qui a

trouvé le roman peu ordinaire, et

intéressant pour son aspect prémonitoire de la réalité

contemporaine. Elle en a

particulièrement admiré la construction, l’épilogue final étant

très bien amené.

Elle a

beaucoup apprécié les biographies des divers personnages (dont

elle s’est dressé une liste pour ne pas s’y perdre), et

l’histoire de l’église souterraine qui, bien que grossie, reste

réaliste.

Il faut dire

cependant que quelques autres lectrices n’ont pas dépassé la

moitié du roman. C’est le cas de Dorothée, par exemple,

qui s’est perdue, elle, dans les personnages et a été rebutée,

de manière générale, par les longueurs et le ton dystopique.

Ø

LLP

s’est arrêtée en cours de route, elle aussi, mais pour une autre

raison : elle avait

lu le roman en 2013, lors de sa parution, et elle avait alors

littéralement dévoré cette

histoire qui prenait un sens particulier pour elle qui habitait

alors à Pékin. C’était juste

après l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping.

Reprenant le

roman douze ans plus tard, elle l’a trouvé lent et long et l’a

refermé au bout de 120 pages. Mais elle lui reconnaît un

caractère visionnaire, encore aujourd’hui : le mois perdu comme

les événements de 1989 aussi bien que la Grande Famine, toujours

passés sous silence et tombant dans l’oubli collectif, les

dénonciations des professeurs qui évoquent des cas récents ou

encore les achats compulsifs de nourriture comme pendant la

crise du covid. La situation actuelle est cependant bien pire et

on le mesure en relisant le roman, justement : si, en 2013, il

restait encore des espaces de liberté, ils ont aujourd’hui

quasiment disparu et on voit combien la disparition progressive

des libertés - dont la liberté d’expression - atrophie la pensée

et anesthésie les intellectuels.

Non seulement

la situation actuelle est pire qu’en 2013, mais il y a certains

faits que Chan Koonchung n’avait pas prévus, et en particulier

la mainmise de Pékin sur Hong Kong ; cela paraissait impensable

à l’époque où il écrivait, surtout pour un Hongkongais : Hong

Kong serait toujours Hong Kong.

LLP

a été intriguée par ce « groupe d’étude SS » dont il est

question dans le roman, écrit SS aussi dans le texte original

chinois ; il s’agit d’un jeu de mots à consonnance nazie sur les

initiales de deux théoriciens allemands qui ont fortement

influencé la pensée politique chinoise comme l’a souligné Anne

Cheng, rappelle LLP, dans son cours du Collège de France :

Carl Schmitt

et

Leo Strauss.

[Le premier

s’est prononcé à partir de 1930 en faveur d’une dictature

présidentielle, ses théories étant considérées comme le

fondement idéologique de la dictature nazie, prenant racine dans

« la discipline et le sens de l’ordre » du peuple allemand. Le

second, philosophe juif allemand réfugié aux États-Unis en 1937,

a réfléchi sur la crise des démocraties à son époque à partir de

ses études sur les libéralismes antiques : crise selon lui liée,

en grande partie, à la recherche du bonheur matériel par « le

plus grand nombre », avec une conception très particulière de la

liberté, les droits individuels étant ceux garantis par un État

puissant.]

Elle a trouvé

pénible, enfin, de ne pas savoir, très souvent, si ce que

raconte l’auteur est vrai ou de l’ordre de l’imaginaire – par

exemple le fait que les hôpitaux psychiatriques relèvent de la

sécurité publique. En y réfléchissant, on se dit que c’est faux,

mais c’est tellement vraisemblable, au fond, qu’on en conçoit

quelques doutes.

[Ce qui fait

penser au film de

Wang Bing (王兵)

« À

la folie » (《疯爱》),

documentaire de 2013 (justement) sur un hôpital psychiatrique du

Yunnan qui ressemble lui-même à de la fiction. Il repose sur les

mêmes idées que « L’histoire de la folie à l’âge classique » de

Michel Foucault : le fou étant le hors norme, dangereux pour

l’ordre social, donc à enfermer pour le canaliser ]

Ø

Marion

a été troublée par l’épilogue, présentant « l’idéalisme à la

chinoise » (中国式理

想主义者) :

les idéaux de toute une génération, celle de Xiao Xi [d’où son

prénom

initial de Xihong (希红),

l’espoir rouge] et de son ami Fang Caodi (方草地),

ont tourné

au cauchemar, mais sans leur faire abandonner leur idéalisme de

jeunesse. D’où

leurs recherches désespérées du « mois perdu » pour tenter de

comprendre ce qui

s’est passé.

Elle n’a pas

toujours compris ni mesuré l’ironie des propos, elle aussi

flottant entre réalité et fiction. Mais elle a trouvé certaines

formulations percutantes – le peuple a exécuté Socrate - et elle

a beaucoup aimé les anecdotes et faits divers, comme l’histoire

de l’esclave de la briqueterie, deux fois sauvé et revendu, qui

rappelle beaucoup d’histoires du même genre dans l’actualité

chinoise. L’idée d’une « harmonie autoritaire » comme celle

officialisée par Hu Jintao lui a fait froid dans le dos, de même

que la haine agissant comme aphrodisiaque ou l’idée que l’on

puisse être inadapté pour avoir fait des études de droit romain.

Elle s’est amusée de voir « Le Bain » (《洗澡》),

de

Yang Jiang (杨绛),

récemment

au programme du club,

parmi les ouvrages introuvables, et même « inexistants ». Mais

elle est restée marquée par la vision de l’avenir comme « une

nuit sans fin » (长夜漫漫),

avec évocation du « bon enfer » perdu de Lu

Xun (鲁迅),

comme un paradis perdu, justement.

[« Le bon

enfer perdu » (《失掉的好地狱》)

est le 14e des poèmes en prose du recueil « La

mauvaise herbe » (yěcǎo《野草》)

de

Lu Xun (鲁迅),]

Elle trouve

que Chan Koonchung est malgré tout resté en deçà de la réalité

actuelle, n’ayant pu prévoir ni le sort de Hong Kong, ni

l’évolution du régime actuel, et encore moins le chaos mondial

créé par Trump. Mais ce que Marion a trouvé de plus déprimant,

c’est l’idée que l’anarchie est nécessaire pour pouvoir

instaurer la dictature car elle permet de faire appel au désir

d’ordre social. Et en ce sens, le chaos actuel est favorable à

l’image du régime chinois comme garant de stabilité. La vision

du roman garde toute sa valeur.

D’ailleurs, à

ce propos, Lingling dit avoir noté, non sans étonnement,

l’expression dans son entourage (universitaire) d’une

satisfaction à tonalités nationalistes vis-à-vis de la capacité

affichée par le régime chinois à résister à la crise en

garantissant une certaine sécurité à la population. Cependant,

la confiance dans le régime a été fortement secouée par la crise

du covid ainsi que par la montée des problèmes économiques,

certains fonctionnaires, par exemple, attendant le paiement de

leurs salaires, modère Guochuan, ce qui a tendance a

créer un certain malaise.

Ø

Lingling

est arrivée à la séance du club de lecture après avoir lu in

extremis les

dernières pages du roman qui l’a fascinée. Mais elle s’est

demandé s’il l’aurait autant

intéressée

si elle l’avait lu

à sa parution, en 2009. Elle était au lycée et n’aurait

certainement pas pensé que tout ce que Chan Koonchung avait

imaginé puisse être

aussi proche de la réalité.

Constater que

la politique-fiction est maintenant la réalité fait peur.,

dit-elle. Surtout quand elle voit que l’euphorie générale

procurée dans le roman par l’ecstasy mélangée à l’eau du robinet

est semblable à celle de la population chinoise aujourd’hui,

comme anesthésiée par le discours officiel et l’amélioration des

conditions de vie matérielle. Elle compare les jeunes

d’aujourd’hui à ceux de sa jeunesse : c’était une jeunesse en

colère, et à l’époque on avait encore la possibilité de

l’exprimer. Aujourd’hui, il n’y a plus aucune liberté

d’expression, donnant l’impression d’un apaisement général de la

population.

En fait, la

réalité est bien pire que la fiction de Chan Koonchung : il n’a

pas imaginé le cauchemar du covid et de la sortie brutale du

confinement, ni le mécontentement larvé provoqué par la crise

économique. Cependant, bien des choses dans le roman sont

ambigües. Lao Cheng est l’alter ego de l’auteur, mais on ne sait

jamais trop jusqu’où va l’ironie. Il n’attaque pas à fond les

intellectuels qui font des compromis avec le système.

Ø

MRC,

lui aussi, a trouvé le roman intéressant pour son aspect actuel

et pour ses

qualités à la fois narratives et formelles. L’ayant lu en

chinois, il l’a trouvé

particulièrement bien écrit, d’autant plus qu’on ne sait pas,

bien souvent, distinguer

l’anticipation

de la réalité.

Du point de

vue de la narration, il a retrouvé dans ce roman des

éléments typiques des romans policiers que l’auteur avait écrits

auparavant, surtout dans la dernière partie, le kidnapping de He

Dongsheng. On voit comment les deux parties en présence se

manipulent mutuellement et parviennent à un équilibre de la

terreur. Plusieurs détails des épisodes précédents servent de

préparation à cet épisode conclusif. Par exemple, dans les

chapitres précédents, un policier a contrôlé une première fois

la voiture de He Dongsheng ; par conséquent, plus tard, lors du

kidnapping, quand la même voiture est contrôlée une deuxième

fois par le même policier, il connaît déjà l’identité du

passager et le laisse passer sans problème. Il y a ainsi

beaucoup d’autres effets d’écho qui créent une grande cohérence

dans la structure narrative du roman.

En lisant le long monologue

explicatif de He Dongsheng qui constitue toute la dernière

partie, cependant, MRC s’est dit que le récit aurait pu

être plus vivant s’il avait été écrit sous forme de dialogue

entre Dongsheng et ses kidnappeurs. Mais la discussion pendant

la séance du club de lecture l’a fait changer d’avis : le

monologue est intentionnel et significatif,

la

théorie de gouvernance exposée par Dongsheng est tellement

convaincante qu’elle ne permet pas de contradiction, Lao Chen et

Xiao Xi restent sans voix [après avoir vainement tenté de le

convaincre des avantages de la démocratie].

Il a trouvé la galerie de

personnages très intéressante dans sa diversité. Wei Guo,

par exemple, est représentatif des jeunes qui rêvent de devenir

hauts fonctionnaires pour se donner à fond pour le pays et en

accroître la puissance. Mais la plupart ne se soucient pas de

politique et préfèrent vivre en profitant de la prospérité, bien

qu’illusoire. La réalité est tellement amère et difficile,

autant se donner du bon temps. Dans la réalité, il n’y a pas

besoin d’ecstasy dans l’eau… L’auteur, en fait, montre une

grande empathie envers ces personnages-là qui, grandissant dans

un environnement où tous les moyens d’expression sont contrôlés,

finissent par se contenter de leur quotidien dans

l’indifférence, sans (se) poser de questions. Les individus

comme Xiao Xi qui recherchent la vérité sont solitaires et

marginalisés et ne constituent qu’une partie infime de la

population, sans qu’elle soit négligeable pour autant.

MRC

a aussi beaucoup aimé le style, en remarquant les

différences correspondant à l’identité des personnages. Il a

ainsi noté les particularités du langage et du vocabulaire de

Wei Guo, qui est pékinois, et de Lao Chen qui a des inflexions

taïwanaises. Il a noté divers termes devenus populaires… ce qui

entraîne une discussion, entre autres sur le terme

xiao fenhong

(小粉红),

les « petits roses », ces nationalistes agressifs du web dont

Wei Guo, justement, est un exemple.

[sur lesquels, souligne Lei,

on trouve un chapitre dans le livre récent de Gilles Guiheux

« Quand la Chine parle » (p. 83)]

Ø

Lei,

justement, a été

particulièrement sensible au style du roman, qu’elle a lu en

chinois dans une version téléchargée sur internet. Les

romans et les films de science-fiction étant souvent perçus

comme une forme de prophétie du monde réel, en tant que roman de

politique-fiction, « Les Années fastes » lui est apparu comme

une réussite remarquable : l’auteur parvient à anticiper de

manière frappante les dynamiques sociales chinoises entre 2008

et 2013. Il réussit à peindre une Chine relevant presque du

réalisme magique (魔幻现实主义).

Le roman

couvre un large éventail de sujets : politique, économie,

relations internationales et diplomatie, religion, système

judiciaire chinois, société urbaine et rurale, vie quotidienne

et relations sociales en Chine. Dans ce contexte, les

personnages incarnent chacun une communauté ou un groupe : Xiao

Xi représente les intellectuels engagés (公知),

Lao Chen les intellectuels des régions de Hong Kong, Macao et

Taïwan, Wei Guo les jeunes idéalistes à ambition politique (小粉红),

Wen Lan une « intellectuelle égoïste raffinée » (精致利己主义),

et He Dongsheng un haut fonctionnaire du gouvernement chinois.

Les liens entre les personnages sont savamment tissés. Des

individus sans lien apparent se retrouvent subtilement

connectés. Par exemple, Zhang Dou, inconnu de Xiao Xi, s’avère

être le jeune homme qui avait pris sa défense lors d’un

rendez-vous arrangé des années auparavant.

Le style

change radicalement entre les deux parties du roman : la première partie, de facture narrative

classique, présente les personnages et les événements à travers

dialogues et descriptions ; la seconde, en revanche, adopte un

ton plus discursif, proche du discours politique.

Les

thématiques du roman peuvent être analysées en termes lexicaux.

1/

Le sentiment

de bonheur et l’amnésie collective de la population chinoise

(中国人的幸福感和集体失忆),

thème qui fait écho à la réalité sociale de la Chine actuelle :

le peuple ne parle plus des « grands événements » passés, chacun

est tourné vers l’avenir, occupé à gagner et dépenser de

l’argent (« 大家都向前看,忙着赚钱和花钱 » ). La

population se sent satisfaite de sa vie en Chine, ne rêve plus

du mode de vie à l’étranger (notamment en Europe et en Amérique

du nord), et se satisfait des contenus des média chinois. À cet

égard, l’idée de « boisson euphorisante » (« 快乐水

») diffusée dans tout le pays est une métaphore claire. Dans la

Chine d’aujourd’hui, l’abondance matérielle, notamment

alimentaire, et le confort quotidien génèrent un plaisir

chimique assimilable à de la dopamine (多巴胺)

comparable à celui provoqué par cette mystérieuse boisson. La

dopamine ainsi créée pourrait être le véritable ingrédient de

cette potion du bonheur.

La quête de

Fang Caodi pour comprendre les raisons de cette amnésie

collective reste vaine. L’explication de He Dongsheng en fin de

roman apporte un éclairage et des éléments de réponse :

« Si le peuple

n’avait pas choisi d’oublier, nous n’aurions pas pu le forcer à

le faire. C’est le peuple lui-même qui a volontairement pris le

médicament de l’oubli. » (“如果老百姓没有选择忘记,我们也不可能强迫忘记,是老百姓主动选择了吃健忘药。”),

« Peut-être

l’homme est-il une créature oublieuse par nature, ou bien les

gens désirent-ils oublier certaines pages de l’histoire. » (“对于集体失忆,我也无法解释,可能人就是善忘的动物,可能人们渴望忘记某些历史。”).

« Dans une

société modérément prospère, le peuple craint davantage le chaos

que la dictature. » (“小康社会,人民怕乱多于怕专政”。)

Ces propos

reflètent profondément l’optimisme et l’esprit pragmatique,

autrement dit certaines croyances culturelles des Chinois, comme

« le peuple dépend de la nourriture pour vivre » (民以食为天)

- importance primordiale du confort matériel - et « la paix dans

la famille mène à la prospérité » (家和万事兴)

- la stabilité est la condition essentielle de toute réussite.

2/ Concernant

le système autoritaire, les positions des intellectuels publics

(Xiao Xi et Fang Caodi), des représentants gouvernementaux (He

Dongsheng) et du peuple apparaissent nettement contrastées.

L’idée selon laquelle « seul le régime autoritaire convient à la

Chine » ou que « seules de grandes crises peuvent

légitimer le pouvoir autoritaire » (comme le dit He Dongsheng :

“只有大危机才能让老百姓心悦臣服地相信专制政府”), aussi bien

que la croyance du peuple en un « esprit géant » (jùlíng巨灵)

salvateur ou sa foi dans la capacité du gouvernement chinois à

faire d’un danger une opportunité (转危为机),

tout cela représente un ensemble de slogans largement répandus

en Chine aujourd’hui. Dans la seconde partie du roman, les rares

tentatives de contre-argumentation de Xiao Xi, Fang Caodi et Lao

Chen face au discours monopolistique et quasi-officiel de He

Dongsheng apparaissent faibles et désespérées.

3/ Concernant

l’économie, le roman évoque le virage des grandes puissances

vers un modèle économique axé sur la consommation intérieure (nèixū内需)

plutôt que sur le commerce extérieur. Ce constat s’inscrit dans

la réalité récente, en particulier en Chine. L’idée d’une

« société généralisée de commerçants » (quánmín

jiēshāng全民皆商)

fait aussi écho à la Chine post-COVID : économie du stand (ou

économie informelle, bǎitān

jīngjì

摆摊经济),

popularisation des influenceurs en live-streaming (wǎnghóng

zhíbō网红直播),

emploi à mi-temps comme livreurs ou chauffeurs de taxi privé (wàimài

yuán & dīdī sījī

外卖员和滴滴司机)…

chacun cherche des revenus complémentaires dans une économie

plus ou moins informelle.

À ce sujet,

Lei renvoie à nouveau à l’ouvrage de Gilles Guiheux déjà

cité [« Les petits grands frères de la livraison » peisong

xiaoge

配送小哥,

p. 31], mais aussi au film de Xu

Zheng (徐峥)

« Upstream »

(《逆行人生》)

sorti en Chine pendant l’été 2024 [en provoquant un tollé en

raison de la dérision avec laquelle le film dépeint ces

malheureux livreurs].

4/ La peinture

des relations internationales est incroyablement prémonitoire :

dans son monologue, He Dongsheng expose dans ses grandes lignes

la stratégie diplomatique chinoise du 21e siècle en

évoquant les relations sino-africaines, sino-américaines,

sino-russes, ainsi que les alliances économiques régionales. Le

fait que la Chine cherche à retrouver sa place dans le monde par

l’économie plutôt que par la guerre renvoie potentiellement à

des projets comme l’initiative des Nouvelles Routes de la Soie.

Ces perspectives sont conformes aux dynamiques actuelles, seule

la description d’une amitié sino-japonaise paraît quelque peu

optimiste.

Le roman dans

son ensemble lui a paru étrangement lucide et prémonitoire,

comme si l’auteur avait eu accès à des sources officieuses, au

contact de cercles proches du pouvoir. Elle l’a trouvé assez

déprimant dans son réalisme : pourquoi avoir forcé la population

à oublier, est la question posée à He Dongsheng à la fin. « Mais

parce que, sans cela, le régime n’aurait rien pu faire » ...

Lei

en a

cependant retenu la phrase finale qui lui semble porteuse

d’espoir malgré tout :

“…两人(小希和老陈)半遮着自己的眼睛,迎着刺目的晨光,走着。”

« [Vers l’est

le ciel était clair], et tous deux (Xiao Xi et Lao Chen) s’en

furent en se protégeant à moitié les yeux de la lumière

aveuglante du petit matin. ».

Pour l’an

prochain

Porté par son

succès au box-office après sa sortie en Chine, le 25 janvier

dernier, et par la fierté nationaliste qu’il y suscite, le film

d’animation « Nezha 2 » (《哪吒之魔童闹海》)

va sortir sur les écrans français le 23 avril prochain. Il

arrive avec une publicité tapageuse et des louanges

dithyrambiques uniquement adressées aux prouesses techniques

qu’il représente et au chiffre des recettes qu’il a engrangées.

Nezha sera

donc au programme de la dernière séance de 2026 du club de

lecture (en lieu et place d’un programme de poésie reporté à

plus tard), en partant du roman « L’investiture des dieux » (《封神演义》)

où le personnage trouve sa source :

http://www.chinese-shortstories.com/Clubs_de_lecture_CLLC_programme_2025_2026.htm

Prochaine

séance :

Le mercredi

14 mai 2025

Cette séance

sera consacrée aux nouvelles de

Mo Yan

(莫言) :

-

Lèvres rouges, langue verte, trad. Chantal Chen-Andro et

François Sastourné, Seuil, 2024.

|