|

|

Zhang Xianliang : les grands

textes

III. Grass Soup / My Bodhi Tree

par

Brigitte Duzan, 3 septembre 2022

Après le

triple

récit fictionnel, mais largement autobiographique, que

sont « Mimosa » (《绿化树》)

et « La moitié de l’homme, c’est la femme » (《男人的一半是女人》)

d’une part et « La

mort est une habitude » (《习惯死亡》)

d’autre part,

Zhang Xianliang (张贤亮)

a poursuivi son retour sur le passé dans un style plus

documentaire avec « Grass Soup » (《烦恼就是智慧》)

puis

« My Bodhi Tree » (《我的菩提树》).

Dans ces deux ouvrages, publiés l’un en 1992,

l’autre deux ans plus tard, en 1994, l’auteur décrit avec force

détails sa vie en camp de rééducation à partir des notes

soigneusement elliptiques du journal qu’il a tenu pendant une

année spécifique de sa longue période détention, l’année 1960.

C’était la pire année de la Grande Famine provoquée par le Grand

Bond en avant ; le journal apparaît

dans ce contexte comme un véritable manuel de survie pour

résister non seulement à la faim, mais surtout à la volonté du

pouvoir de briser toute résistance, en brisant les esprits. Les

deux ouvrages sont ainsi un courageux travail de mémoire et de

témoignage autant que de réflexion.

Le premier, « Grass

Soup » (《烦恼就是智慧》),

est initialement paru

dans le numéro de mai 1992 de la revue « Le monde de la

fiction » (《小说界》1992年第5期). C’est un texte fondamental.

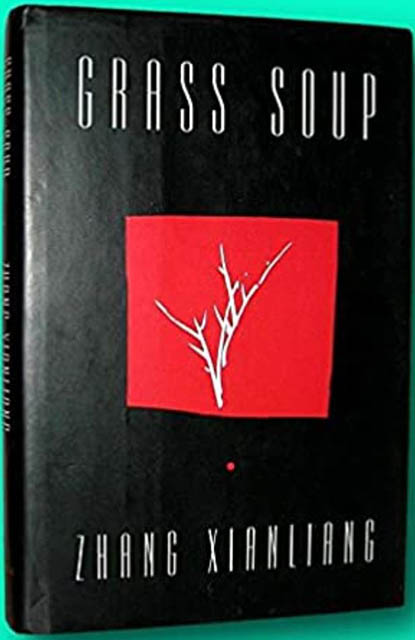

| |

Grass Soup, 1ère édition, 1995 |

|

Le titre anglais

est celui de la traductrice américaine, Martha Avery ; loin de

la « soupe aux herbes sauvages » d’Émilie Carles, cette soupe

aux herbes-là est un condensé symbolique du maigre ordinaire des

camps, à un moment où la Chine entière subissait le tourment de

la faim, d’autant plus obsédant pour les détenus. Quant au titre

chinois, il signifie littéralement « les soucis, c’est la

sagesse » ; c’est un précepte bouddhiste selon lequel la sagesse

procède des difficultés et des peines auxquelles on est soumis,

mais qu’il faut prendre ici avec un certain humour. Le texte

entier est caractérisé par un humour dévastateur qui va bien

au-delà de celui qui émaille ses romans précédents.

Écrire pour survivre,

survivre pour témoigner

Le journal commence par une

ligne laconique le 11 juillet (1960) : « Construction de

capital : traîné des mottes de terre. » Comprenne qui pourra. Il

explique : cela faisait plus de 700 jours qu’il était en camp de

travail, depuis le 18 mai 1958 ; il s’y était habitué, il ne

ressentait plus de douleur ni de peine, seulement la faim. Si

son journal n’était pas là pour en témoigner, trente ans plus

tard, il aurait du mal, dit-il, à croire à la réalité de cette

souffrance. Il écrit donc pour que ce ne soit pas oublié, pour

lutter contre l’amnésie ambiante, en faisant un retour sur le

passé pour décrypter ses notes subtilement lacunaires, écrites

de manière à ne pas s’attirer d’ennuis au cas où le journal

serait découvert et confisqué. Ce qui est arrivé, en 1970, mais

sans lui attirer plus d’ennuis que deux questions, à deux

endroits pourtant anodins, et qu’il a notés.

Pourquoi a-t-il commencé son

journal ce 11 juillet ? Il ne s’est rien passé de spécial ce

jour-là à la ferme. S’il a ouvert son petit carnet et s’est mis

à écrire, c’est peut-être tout simplement parce qu’il avait un

stylo, dit-il. Et s’il lui restait un stylo, c’est parce que

c’était un objet qui n’avait aucune valeur d’échange dans le

contexte du camp, tout le reste avait été échangé, contre de la

nourriture. En même temps, ce que le stylo lui offrait, c’était

un mode de survie. Au moment de sa réhabilitation, selon la

réglementation d’alors, les documents incriminants de son

dossier ont été détruits ; seul, à sa demande expresse, lui est

resté ce journal pour le rattacher au passé, et ainsi pouvoir en

témoigner, au prix d’un effort de mémoire considérable pour

reconstituer les faits derrière le laconisme des entrées.

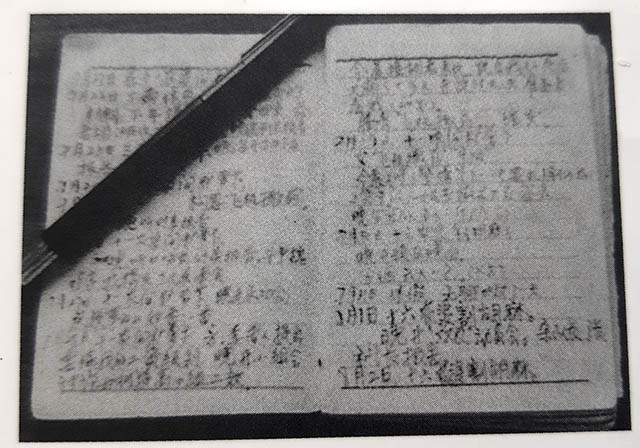

| |

Au

dos de la couverture : le manuscrit du journal |

|

En fait, ce laconisme fait pour

camoufler la réalité était du même ordre que celui des autorités

invoquant des « désastres naturels » pour déguiser la

catastrophe induite par l’inanité de leur politique négligeant

l’agriculture pour faire un « grand bond en avant ». En ce mois

de juillet où le temps était superbe et aurait dû annoncer une

moisson abondante, les récoltes étaient en fait en chute libre,

et les autorités venaient d’annoncer une politique de baisse des

rations, désormais uniquement à base de légumes et d’herbes,

sans que personne ne songe à se demander comment il pouvait en

être ainsi.

Pour cette première journée de

son journal, Zhang Xianliang poursuit en expliquant ce

qu’étaient les briques de terre qu’il avait à transporter, et en

quoi consistait le travail dans les rizières au même moment. Ce

travail se faisait les jambes dans l’eau toute la journée ;

elles étaient vite couvertes de cloques qui provoquaient des

démangeaisons insupportables. Le seul moyen de s’en guérir était

de sortir de l’eau. C’est justement ce qui lui était arrivé ce

11 juillet : il avait été affecté à la construction d’une

maison, d’où l’allusion des briques de terre à porter sur le

dos. C’est la joie d’avoir échappé à la rizière et de pouvoir

rester en terrain sec qui l’avait incité à prendre la plume ce

jour-là.

Cette première journée

représente donc une introduction non tant au journal qu’à son

mode d’écriture et de décryptage, décryptage qui passe par des

explications détaillées de la vie dans le camp. Ces explications

sont données dans un style utilisant des expressions nées de la

pratique quotidienne dans le camp et formant comme un glossaire

plein d’humour, même les termes usuels recouvrant dans le

contexte une réalité toute autre : contexte de famine, de misère

et de lutte constante pour la survie.

L’humour pour dire

l’absurdité

Petit à petit, au fur et à

mesure que passe l’été, la nourriture se fait de plus en plus

rare, la fatigue augmente, la santé se délabre, tousser devient

un effort quasiment insurmontable, la mort plane. Les détenus

mangent ce qu’ils trouvent, y compris les crapauds et les

champignons vénéneux, ce qui donne l’occasion d’expériences

nouvelles où se distinguent les intellectuels. On se souvient

longtemps des pages sur la toux : toux collective déchirante, en

plein canicule d’août, parce que les poumons n’en peuvent plus

et ne supportent plus d’avoir à inspirer et expirer cet air

chaud.

Ce qui frappe, cependant, et

fait de « Grass Soup » un document littéraire unique dans ce

genre de littérature mémorielle sur un passé aussi douloureux,

c’est l’humour avec lequel il est écrit. Cet humour est bien

plus terrible que les récits tragiques de la « littérature

des cicatrices » (伤痕文学)

qui, manquant de recul, restent au niveau de la narration

linéaire classique, au premier degré. Bien plus terrible aussi

que les lourds réquisitoires contre les injustices et les

souffrances subies.

Chaque page de « Grass Soup » a

un côté emblématique qui dépasse l’expérience individuelle pour

dénoncer le système inhumain et aberrant qui a permis de telles

dérives. Un système tellement aberrant que les esprits en

étaient affectés et que seul l’humour peut en rendre compte, a

posteriori.

Mémorables sont les pages sur

le troc, par exemple, où il est expliqué comment les détenus

pratiquaient le troc pour se procurer de misérables suppléments

de nourritures, une valise italienne s’échangeant contre cinq

bols de nouilles et une cravate contre un radis – la cravate

servant bien sûr de ceinture. On n’est pas étonné que le texte

chinois soit quasiment introuvable quand on lit, par exemple,

les pages hilarantes sur la « poésie socialiste », dont il nous

donne un mode d’emploi.

L’astuce était « d’emprunter un

corps pour y mettre son âme », c’est-à-dire rediriger ses

sources d’inspiration (nature, amour, vie et autre) vers l’éloge

d’un leader ou à la limite de travailleurs modèles ; c’est ce

qui permet d’insuffler une nature politique à son poème. Sur le

modèle des poèmes du grand poète prolétaire Maïakovski, continue

ironiquement Zhang Xianliang, le poème socialiste est ainsi une

eulogie d’un grand leader permettant d’exprimer ses émotions, et

non destiné à faire l’éloge du leader. C’est ainsi, dit-il en

marge du 16 juillet qui fait état de plusieurs poèmes envoyés au

journal du Ningxia, qu’il a écrit un hommage à la Commune

populaire, disant que toute la Chine devrait devenir une immense

Commune populaire, et que ceci serait conforme à l’idéal de

grande harmonie prôné par Confucius… Étonnant, dit-il encore

avant de passer au 17 juillet, qu’il ait pensé à écrire de la

poésie alors que les gens mouraient comme des mouches autour de

lui et dommage qu’il ait souffert autant de la famine, il aurait

pu écrire tellement d’eulogies socialistes s’il avait eu le

ventre plein….

On pense aux pages de

Lu Xun (魯迅)

sur le sujet, dans son recueil d’essais publié en 1926 « Sous le

dais fleuri » (《华盖集》)

où il fait d’ailleurs preuve du même humour. Au début de l’essai

intitulé « Après avoir "heurté le mur" » (《“碰壁”之后》),

il dit en particulier :

我平日常常对我的年青的同学们说:古人所谓“穷愁著书”的话,是不大可靠的。穷到透顶,愁得要死的人,那里还有这许多闲情逸致来著书?我们从来没有见过候补的饿殍在沟壑边吟哦;

…

Je dis souvent à mes jeunes élèves qu’il ne faut pas accorder

trop de crédit à ce que disaient les anciens : que « misère et

soucis font les grands romans »

.

Ceux qui sont dans la misère noire, qui sont accablés de soucis

à en vouloir mourir, comment auraient-ils le loisir et l’envie

d’écrire ? On n’a jamais vu des gens épuisés par la faim

psalmodier des poèmes sur le bord d’un fossé…

Mais l’humour a ses limites. Et

ce qui reste en fin de compte, qui émerge quand tout semble être

dit, c’est un souvenir lancinant, obsédant, une image qui

symbolise toute l’atrocité de la période.

L’atroce réalité de la

faim

Cette image, c’est celle d’une

femme venue d’un village lointain du Gansu, avec sa petite

fille, voir son mari pour lui apporter dans un misérable petit

sac ce qu’elle a pu économiser de nourriture pendant dieu sait

combien de temps. Et lui, comme une bête, de se précipiter sur

elle pour lui ravir son offrande et l’emporter pour l’engloutir

seul, sans même songer à le partager. Puis, repus, se suicidant,

de manière incompréhensible.

Après réflexion, nous dit Zhang

Xianliang, ce qui s’est sans doute passé, c’est qu’il a

brusquement été atterré de réaliser à quel point d’inhumanité la

faim dans le camp l’avait réduit. Voilà ce qui est arrivé le 4

septembre, dont on ne trouve pas mention dans le journal. Le

souvenir semble s’être inscrit dans l’esprit de Zhang Xianliang

comme au fer rouge.

La réforme par le travail ne

fait pas perdre à un homme tout sentiment humain, dit-il, la

faim, si. La faim avait annihilé les sentiments humains.

L’ultime pensée, en refermant le journal, est pour la petite

fille… « Grass Soup » atteint dans ces dernières pages une

intensité émotionnelle parfaitement maîtrisée qui laisse secoué,

et admiratif.

-

Grass Soup (《烦恼就是智慧》),

David R. Godine publisher, 1995.

- My Bodhi Tree

(《我的菩提树》),

Secker and Warburg, 1996.

Cette femme du

Gansu en rappelle une autre, venue elle aussi rendre

visite à son mari, dans un autre camp à la même époque,

celui de Jiabiangou. C’est « la femme de Shanghai » (《上海女人》)

du recueil de nouvelles de

Yang Xianhui (杨显惠)

paru en 2003, « Adieu à Jiabiangou » (《告别加边沟》),

écrites à partir de témoignages d’anciens déportés

survivants. Dans son cas, l’horreur est différente mais

horreur il y a aussi.

|

|