|

|

Wencheng

(La ville introuvable) : un conte plein de bruit et de fureur de

Yu Hua

Écrit par

Brigitte Duzan et Zhang Guochuan, 12 octobre 2023

C’est en mars

2021, huit ans après « Le

Septième jour » (《第七天》),

qu’est sorti en Chine le sixième roman de

Yu Hua (余华)

intitulé « Wencheng » (《文城》).

Le roman a aussitôt agité la sphère littéraire et médiatique ;

il a été couronné en

octobre 2022 du prix

Shi Nai’an (施耐庵文学奖),

puis, en mai 2023, du prix littéraire décerné par la revue

Shouhuo (《收获》)

qui fêtait en même temps son 65e anniversaire : un

nouveau Yu Hua est toujours un événement.

| |

Wencheng, édition de Chine continentale, mars 2021 |

|

Un journaliste

a titré

:

« Huit ans plus tard, Yu Hua est de retour avec un tout nouveau

roman » (时隔八年,余华全新长篇重磅归来!).

En précisant : est sérieusement de retour (重磅).

·

Trente ans après « Vivre ! »

En fait, ce

n’est pas tant huit ans après « Le Septième jour » (《第七天》)

qui importe – ce n’est qu’une donnée chronologique. Le véritable

rapprochement est à faire avec « Vivre ! » (《活着》),

publié en 1993.

En effet, comme Yu Hua l’a expliqué, il a commencé à écrire

« Wencheng » juste après « Vivre ! », comme une préquelle, en

quelque sorte, pour dresser une chronique du même ordre un

demi-siècle auparavant ; mais il a laissé le roman inachevé

pendant longtemps, et ce n’est qu’en 2020, pendant le

confinement, qu’il a repris son texte et l’a terminé.

o

Vivre dans la Chine post-impériale

Bien que le

récit ne le précise que fugitivement, on devine vite qu’il se

situe au début du 20e siècle, dans le contexte

chaotique de la période charnière entre la chute de la dernière

dynastie impériale et les débuts de la République. C’est un

moment typique des transitions dynastiques : aucun pouvoir fort

n’ayant émergé après la chute de l’empire, la Chine est partagée

entre « seigneurs de la guerre » et sombre dans le chaos créé

par les bandes de brigands (土匪)

qui mettent la plupart des régions à feu et à sang, et sont

d’ailleurs souvent liés au précédents

.

o

L’histoire de deux personnages

C’est un récit

en deux parties, autour de deux personnages principaux. Lin

Xiangfu (林祥福)

et Ji Xiaomei (纪小美).

Le premier vit dans un village du nord, il est charpentier,

humble et taciturne, et n’est toujours pas marié malgré les

efforts de son père pour lui trouver une épouse. Mais voilà

qu’un jour débarquent à sa porte deux jeunes venus du sud ; se

disant frère et sœur, ils demandent l’hospitalité pour la nuit.

Le lendemain, cependant, le frère repart seul en laissant sa

sœur aux soins de Lin Xiangfu, en promettant de revenir la

chercher dès qu’il le pourrait. Promesse creuse, on s’en doute :

les jours passent, Ji Xiaomei se révèle être une épouse idéale

pour Lin Xiangfu qui en est tombé amoureux. Et puis un jour elle

disparaît, en emportant une partie des lingots d’or économisés

par Lin Xiangfu…

| |

Wencheng, édition

taïwanaise, avril 2021 |

|

Les jours

passent, Lin Xiangfu a repris sa vie calme lorsque soudain Ji

Xiaomei réapparaît : elle est enceinte et revient donner

naissance au bébé, l’offrir à son père en quelque sorte. Et la

vie reprend, à trois cette fois, au rythme de la croissance de

la petite fille. Une vie heureuse et paisible, comme dans un

conte. Mais le conte déraille à nouveau : une nuit, Xiaomei

s’enfuit derechef, cette fois sans rien emporter, pas même sa

fille.

Alors Lin

Xiangfu décide de partir à sa recherche, avec le bébé. Le

problème est qu’il ne sait rien de Xiaomei. Il n’a que deux

pistes, très vagues, pour tenter de la localiser : d’une part,

le « frère » lui a dit qu’ils venaient du sud, d’une ville

nommée Wencheng, et d’autre part ils parlaient entre eux une

langue différente de la langue du nord, très rapide. Lin Xiangfu

part ainsi vers le sud à la recherche de la ville de Wencheng,

en portant le bébé emmailloté sur la poitrine.

On pourrait

résumer le roman en disant qu’il s’agit de l’histoire d’un homme

parti à la recherche de sa femme qui a disparu.

o

Un

conte douloureux

La quête de

Xiaomei, cependant, est une quête du Graal : Lin Xiangfu finit

par se rendre compte – mais le lecteur l’avait deviné bien plus

tôt – que Wencheng est un mythe, une invention pour brouiller

les pistes, pour que, justement, Lin Xiangfu ne puisse pas

retrouver les deux fuyards. Il finit cependant par s’installer

dans une ville, Xizhen (溪镇),

qui lui semble correspondre à ce qu’il imagine être Wencheng ;

en tout cas, on y parle la même langue que celle parlée par

Xiaomei. Le bébé lui sert de passeport dans la ville,

l’introduit auprès d’une famille de charpentiers comme lui.

Il s’installe

avec eux et reproduit dans le sud la vie qu’il menait dans le

nord, mais dans un cadre familial chaleureux et un réseau social

où il s’intègre parfaitement. La vie continue, la petite fille

grandit tandis qu’il poursuit sa quête inaboutie.

Conte certes,

mais où le rêve de vie paisible est battu en brèche par la

réalité du terrain, dans un contexte de chaos croissant, de plus

en plus dangereux, la région de Xizhen étant livrée aux

exactions de bandits qui y sèment la terreur, surtout d’ailleurs

quand ils tombent sur des troupes de l’armée nationaliste qui ne

font qu’ajouter au chaos.

o

Un

roman en deux parties

On reste

malgré tout dans le domaine du conte, car les atrocités décrites

sont d’une telle cruauté qu’elles finissent par prendre un

aspect tout aussi irréel que le reste malgré la précision des

détails, comme dans un cauchemar dont on ne parvient pas à

s’éveiller.

Le roman est

en deux parties, la première partie étant centrée autour de Lin

Xiangfu, et laissant des zones d’ombre autour du personnage de

Xiaomei. La deuxième partie, beaucoup plus courte, vient, comme

un repentir, combler les lacunes de la narration principale et

enlever tout le flou qui entourait Xiaomei, en revenant en

flashback sur sa vie et les motivations de ses actes.

o

Un

chuanqi signé Yu Hua

Yu Hua a

expliqué à la sortie du roman qu’il l’avait en fait commencé

après « Vivre ! », mais qu’il n’était pas parvenu à le

terminer ; il l’avait laissé inachevé au bout de 200 000

caractères, en 1998. « Wencheng » est donc à replacer dans ce

contexte. L’idée initiale était de revenir à la forme du

chuanqi

(传奇),

ces contes dans le genre fantastique – ou de l’étrange – de la

tradition chinoise que Yu Hua avait déjà illustré dans ses

zhongpian

de

la fin des années 1980

– la période dite « d’avant-garde ».

On retrouve dans « Wencheng » la trame d’une histoire d’amour

analogue à celle de

Liang Shanbo et Zhu Yingtai (《梁山伯与祝英台》) ;

l’analogie est même soulignée à la fin du roman, quand les

fidèles serviteurs de Lin Xiangfu, ramenant son cadavre chez

lui, dans le nord, et prenant un chemin détourné pour éviter une

zone de combat, débouchent sur des tombes, dont celles de

Xiaomei – rencontre post-mortem des deux amants comme celle des

amants-papillons de la tradition.

| |

La Ville introuvable,

traduction française, 2023 |

|

« Wencheng »

est aussi un récit empruntant au genre du

wuxia

,

avec ses brigands évoquant ceux du grand classique « Au bord de

l’eau » (Shuihuzhuan《水浒传》).

Cependant, les descriptions des atrocités commises par ces

bandes de hors-la-loi rappellent l’horreur cauchemardesque des

zhongpian de la fin de la décennie. C’est une sorte de

carnaval macabre décrit dans un raffinement de détails. Cette

minutie dans le détail, dans « Wencheng », suggère que ces

scènes de tortures ont été écrites dans les années 1990, alors

que Yu Hua était encore sous l’emprise de ses cauchemars

récurrents, comme il l’a expliqué pour éclairer la genèse de ses

zhongpian. Cependant, dans ceux-ci, la cruauté est nimbée

d’une aura de mystère et sublimée en quelque sorte par la

concision de l’écriture. Ce n’est pas le cas dans « Wencheng »

où le récit est au premier degré, et d’une crudité excessive.

On conçoit que

Yu Hua n’ait pu poursuivre son écriture ; mais, en reprenant son

texte, il aurait pu alléger ces passages qui sont en outre très

longs, dénués de la légèreté machiavélique et jouissive des

supplices dépeints par

Mo Yan

dans « Le

Supplice du santal » (《檀香刑》).

On a l’impression d’un manuscrit repris pour le terminer afin de

s’en libérer, impression que vient renforcer la dernière partie

comme rajoutée en appendice au dernier moment

,

et qui vient à l’encontre du style elliptique du chuanqi

traditionnel, et de ceux de Yu Hua en particulier. Cet apologue

final fait de « Wencheng » une histoire d’amour impossible sur

fond de rencontres ratées.

« Wencheng »

apparaît ainsi comme le reflet d’une aspiration à une vie

paisible dans un monde qui ne l’est pas, aujourd’hui comme hier.

Il apparaît aussi comme un refuge dans une histoire d’une

période passée pour un écrivain qui ne peut guère écrire autre

chose, et surtout pas une histoire du temps présent, encore

moins contée avec son humour habituel.

Mais Yu Hua

reste Yu Hua : il a présenté son roman comme une histoire

« d’amour et de destin ». Il comporte de très beaux passages,

pleins de sensibilité et d’émotion, que l’on peut choisir de

privilégier, comme l’a fait Zhang Guochuan.

·

« Wencheng » entre souffrance et tendresse

(par Zhang

Guochuan)

J'ai beaucoup

apprécié le roman de Yu Hua, à l'exception, bien sûr, de toutes

ces longues descriptions détaillées des atrocités commises par

les bandits que j'ai rapidement parcourues. C'est tellement

horrible, cette narration de la violence. […] Yu Hua va même

jusqu'à transformer cette cruauté en un jeu compétitif et semble

éprouver une certaine satisfaction à le décrire par le menu, en

privilégiant cette « écriture au degré zéro », une écriture

neutre, voire inhumaine, le narrateur semblant refuser de

pénétrer la psychologie des personnages pour offrir ainsi aux

lecteurs une observation extérieure et détachée.

À côté de la

violence des bandits, il y a également la cruauté de l'époque et

de la nature. Dans le passage de la mort de Xiaomei, le

narrateur nous révèle la période précise de l'histoire : c'était

après la fondation de la République, pendant la tumultueuse

période des seigneurs de la guerre (民国初立,军阀混战),

une époque chaotique. La nature ne ménageait pas non plus les

pauvres gens. Dans le roman, la tempête détruit de nombreuses

maisons, et la neige recouvre les corps d'une centaine de

personnes priant le Ciel pour que la neige cesse de tomber.

Comme le dit Laozi, « Ciel et Terre n'ont pas de bonté : ils

traitent les dix mille êtres comme des chiens de paille. » (天地不仁,以万物为刍狗).

Dans cet environnement hostile, heureusement, les gens pouvaient

encore apprécier l'amour, la famille, l'esprit fraternel. Tous

ces petits bonheurs constituaient leur seule arme contre la

violence extérieure.

La souffrance

et la tendresse sont deux thèmes récurrents dans les écrits de

Yu Hua. L'auteur ne se contente pas de mettre en avant le

désespoir des personnages, il y insuffle également une touche de

tendresse, c’est cela qui est vraiment touchant. Lin Xiangfu

retrouve sa fille après une tempête dévastatrice ; il abandonne

sa famille pour émigrer, mais est accueilli avec bienveillance

par la famille de Chen Yongliang (陈永良)

; Lin Xiangfu et Gu Yimin (顾益民),

l’édile locale, se mobilisent pour former une milice et

combattre les bandits, collectant de l'argent pour sauver des

otages… Dans l'incertitude du destin et le chaos de la vie, ces

personnages incarnent l'amitié fraternelle et la bonté de la

nature humaine, apportant de la chaleur à une époque

tumultueuse.

Ainsi peut-on

dire que le contenu de ce roman suit la tradition de l'écriture

de l’auteur, sans grande surprise pour les lecteurs de Yu Hua,

mais avec toujours autant d’émotion. Cependant, par rapport aux

précédents romans, « Wencheng » présente une innovation dans sa

structure : une narration en deux parties. À la fin de la

lecture, on se demande si l'ajout d'un épilogue était réellement

nécessaire :

- d'une part,

on pourrait dire que cela nuit à la structure du roman, car le

mystère entourant le personnage de Xiaomei, construit dans la

première partie, maintient la curiosité du lecteur. L'épilogue,

où l'histoire est racontée du point de vue de Xiaomei, perturbe

le rythme narratif et restreint l'espace imaginaire du roman.

- mais,

d'autre part, on peut considérer que la partie principale du

roman et l'épilogue construisent deux systèmes narratifs

distincts : l'un centré sur Lin Xiangfu, qui commence au nord du

fleuve Jaune, et l'autre centré sur Xiaomei, qui commence au sud

du fleuve Yangtsé. L'existence de cet épilogue permet au lecteur

de reprendre un point de vue omniscient dans le texte, le point

de vue narratif n'est plus restreint. Ces deux lignes narratives

se croisent brièvement et forment une boucle, boucle qui devient

absurde lorsque le mystère est révélé : Lin Xiangfu recherche

une femme décédée, et une ville introuvable. Sa quête constitue

le fil conducteur principal du roman, mais l'épilogue rend cette

quête dénuée de sens, laissant le lecteur à la fin de sa lecture

face à un vide. Cela rejoint le titre du roman en français,

« ville introuvable »

.

Cette ville, objectif de la quête de Lin Xiangfu, symbolise une

certaine utopie d'amour et de paix, elle est une métaphore

devenue introuvable. L'absurdité atteint son paroxysme, ce qui

n'aurait pas été possible sans cette deuxième ligne narrative.

J'ai donc bien apprécié ce roman dans sa globalité.

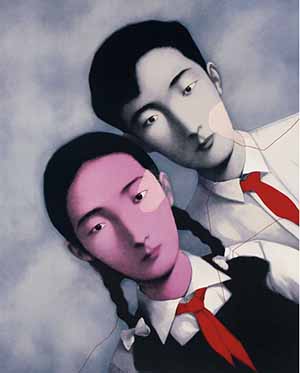

Note sur

l’illustration de la couverture

C’est Yu Hua

qui a choisi l’illustration de la couverture du roman édité à

Pékin, par les éditions d’Octobre (北京十月文艺出版社).

Il s’agit d’un tableau du peintre Zhang Xiaogang (张晓刚)

de la série « Amnésie et mémoire » (“失忆与记忆”系)

intitulé « Amnésie et mémoire : Homme » (《失忆与记忆:男人》).

Pour la

traduction française, l’éditeur Actes Sud a retenu un autre

tableau du même peintre évoquant les deux personnages du roman :

tableau de la série « Bloodline » (《血缘-大家庭》),

Big Family n° 3 (《大家庭3号》).

| |

Bloodline: Big Family n°

3. |

|

Ce

roman reste le bestseller incontesté de Yu Hua, au point

que l’auteur et le roman se confondent dans l’esprit de

la plupart des lecteurs : Yu Hua est « l’auteur de

"Vivre !" », de même que

Su

Tong (苏童)

est « l’auteur d’"Épouses et concubines" », et dans les

deux cas en grande partie grâce à l’aura médiatique

apportée par les films adaptés des deux œuvres.

|

|