|

Yu Hua

余华

II. Les nouvelles

« moyennes » de la fin des années 1980

par Brigitte

Duzan, 13 mai 2023

Neuf nouvelles

« moyennes » (zhongpian xiaoshuo

中篇小说) de

Yu Hua (余华)

publiées entre 1987 et 1990 sont caractéristiques de

l’écriture d’avant-garde

de la fin des années 1980 en Chine dont l’auteur est à ce titre

l’un des principaux représentants

.

Ce sont des récits d’une rare violence qui sont aussi des

modèles d’écriture.

o

L’Incident du 3

avril

《四月三日事件》

o

1986

《一九八六年》

o

Un monde

incertain《世事如烟》

o

Pages

pour Yang Liu《此文献给少女杨柳》

o

Un

incident fortuit《偶然事件》

o

Erreur

au bord de l’eau

《河边的错误》

o

Un

destin inévitable

《难逃劫数》

| |

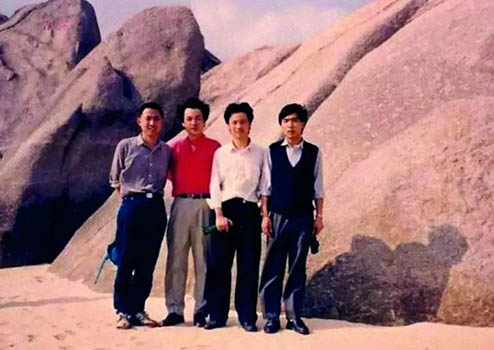

Fin des années 1980 :Yu

Hua et ses amis de l’avant-garde littéraire

De droite à gauche : Ge Fei (格非), Yu Hua, Cheng

Yongxin (程永新) et Ye Zhaoyan (叶兆言) |

|

Yu Hua a dit :

“这是从噩梦出发抵达梦魇的叙述。为此,当时有人认为我血管里流淌的不是血,而是冰碴子”。

Ce sont des récits nés de rêves cauchemardesques qui se

terminent en cauchemars. Aussi y avait-il des gens pour penser

que ce n’était pas du sang qui coulait dans mes veines, mais de

la glace.

À partir de

1991, le mode narratif évolue avec des nouvelles où la violence

est repoussée à l’état de menace latente et fait place à une

narration fondée sur l’impossibilité d’appréhender le réel

autrement que par bribes imprécises en même temps qu’apparaît

une note d’humour, toujours aussi froid :

o

Typhon estival

《夏季台风》1991

o

Mort d’un

propriétaire foncier

《一个地主的死》

1992

o

Frisson

《战栗》

1994

Une

certaine réalité

Ce récit écrit

en 1986-1987 et publié à l’automne 1987 est emblématique de

cette période d’écriture.

Histoire

inspirée d’un fait divers

Yu Hua s’est

inspiré d’une histoire vraie qui s’est passée dans le nord du

Zhejiang. Il en a fait une fable d’une indicible cruauté qui

plonge aux sources de l’inconscient collectif de l’après-maoïsme

tout en évoquant les histoires classiques de wuxia et

leurs héros éternellement en quête de vengeance.

Le récit est

construit selon un enchaînement de faits parfaitement

symétriques, la symétrie commençant avec les deux personnages

principaux : les deux frères Shangang (山岗)

et Shanfeng (山峰),

l’aîné ayant un fils de quatre ans, Pipi (皮皮),

et le cadet un bébé. La chaîne de vengeance se déploie quand la

symétrie est rompue et avec elle, en quelque sorte, l’ordre des

choses : alors qu’il portait le bébé, le trouvant trop lourd,

Pipi le laisse tomber ; le bébé meurt sur le coup. Shanfeng tue

Pipi d’un coup de pied vengeur. Sur quoi Shangang fait subir à

son frère un supplice digne des raffinements des bourreaux

impériaux ; Shanfeng meurt. Le cycle de vengeance n’est pas

achevé pour autant : Shangang est condamné à mort ; sa veuve se

faisant passer pour celle de Shangang donne son corps « à la

science » ; le récit se termine par une description détaillée du

dépeçage du cadavre par les médecins ravis de l’aubaine qui se

partagent la peau et les organes pour les greffer… avec des

succès divers.

Froideur et

violence

Ce qui a frappé

quand la novella a été publiée, et qui dérange toujours,

c’est la froideur avec laquelle l’histoire est contée, froideur

qui est caractéristique aussi des autres récits de Yu Hua écrits

ces années-là. Ce style fait de concision sans surcharge

émotionnelle culmine dans l’extrême précision de la description

finale du démembrement du cadavre. Il découle d’une volonté de

réalisme, ou plutôt d’une fausse prétention au réalisme affichée

dans le titre : « une sorte » de réalité. Ce style dénué du

moindre sentiment a pour effet de souligner et de mettre à nu la

violence aveugle qui multiplie inéluctablement les victimes.

Le critique

Chen Sihe (陈思和)

a dit des nouvelles de Yu Hua écrites en 1986-1987 qu’il faut

les lire comme des allégories. « Une certaine réalité » est de

cet ordre. Le récit traduit une réflexion anti-traditionnelle

sur le thème de la vengeance, liée au modernisme de l’écriture.

Ce thème est une constante des

histoires classiques de wuxia

et le moteur de nombreux récits qui en sont inspirés, dont la

nouvelle « Forger

les épées » (Zhujian《铸剑》)

du recueil « Contes anciens sur un mode nouveau » (《故事新編》)

de

Lu Xun (魯迅)

pour ne citer que lui.

| |

Une certaine réalité |

|

Selon certains,

d’ailleurs, Lu Xun lui-même aurait médité des idées de vengeance

au moment où il écrivait son conte, à l’automne 1926, après

la manifestation d’étudiants du 18 mars à Pékin pour protester

contre l’ingérence du Japon dans les affaires chinoises ; la

troupe avait tiré sur les étudiants, faisant 47 morts et 150

blessés. Lu Xun écrivit : « Il faut que la dette de sang soit

acquittée par un paiement de même nature… ».

Yu Hua a

d’ailleurs traité ce thème de la vengeance dans une autre de ses

nouvelles de la même période qui est un pastiche d’une histoire

de wuxia comme la nouvelle de Lu Xun. C’est la nouvelle

courte « Sanglantes fleurs de prunier » (Xianxue meihua《鲜血梅花》)

parue dans le numéro de mars 1989 de la revue Littérature du

peuple (《人民文学》).

Dans les deux cas, un jeune garçon est chargé par sa mère de

partir venger son père et il accepte sans poser de question.

Dans la nouvelle de Lu Xun, le jeune garçon se sacrifie pour

satisfaire une vengeance abstraite, tandis que, dans le récit de

Yu Hua, le jeune Ruan Haikuo (阮海阔)

erre à l’aventure car c’est son destin, mais sans remplir sa

mission car le meurtrier de son père a été tué par deux héros de

wuxia rencontrés en chemin. La nouvelle est une réflexion

sur l’absurdité de sa quête, voire de toute quête individuelle,

mais une réflexion comme apaisée après la sanglante cruauté de

l’histoire des deux frères d’ « Une certaine réalité ».

Dans« Une

certaine réalité », Yu Hua prend le contre-pied des images

positives du héros vengeur des histoires de wuxia. Son

récit est à replacer dans une réflexion générale sur les ravages

commis par la violence perpétrée pendant la Révolution

culturelle, mais en allant au-delà des faits récents pour

réfléchir sur la violence latente dans la société. C’est en ce

sens que son récit devient allégorique : il reprend le thème

classique de la vengeance et de la violence qu’elle entraîne en

s’opposant à la tradition pour resituer le thème dans la réalité

de l’âge moderne – d’où le titre. Son récit est indissociable de

la tradition, mais une tradition déconstruite pour s’en évader

:

- la vengeance

n’obéit pas à une quelconque éthique, c’est une suite

d’enchaînements dramatiques à partir de l’étourderie d’un

enfant. La manière même dont est décrit le geste, avec

l’innocence de l’enfant, lui enlève toute rationalité, voire

toute réalité.

- la suite de

l’histoire plonge dans la crise des valeurs éthiques

traditionnelles, fondées sur les cinq relations fondamentales de

la société confucéenne, dont trois sont en question dans le

récit : les relations entre frères, entre mère et fils et entre

mari et femme. Toutes ces relations sont ici faussées, la

première surtout, mais aussi celle entre mère et fils car la

mère est en train de mourir.

Yu Hua semble

impliquer que le système traditionnel de valeurs qui fondait

l’éthique de toute la société ne fonctionne plus, mais qu’aucun

autre ne l’a remplacé, laissant libre cours à la cruauté sauvage

qui mène à la ruine de la famille. Le récit pousse la violence à

des extrêmes de cruauté absurde, où elle devient presque une fin

en soi, culminant dans une chute digne d’un film d’horreur, mais

d’un réalisme tout aussi extrême.

1986

La violence

froide est inhérente à tous les récits de cette période, d’une

manière ou d’une autre et à des degrés divers. « 1986 » en est

un autre exemple : initialement publiée fin 1987 dans la revue

Shouhuo (《收获》),

juste après « L’Incident du 3 avril » (《四月三日事件》)

paru dans le numéro d’octobre

,

c’est sans doute l’une des plus célèbres novellas de Yu Hua,

l’une des plus éprouvantes aussi.

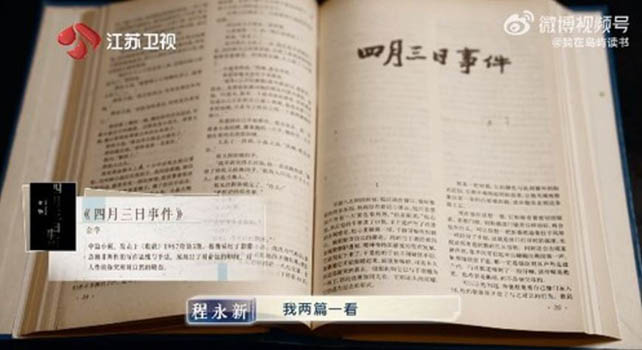

| |

L’incident du 3 avril,

publication dans Shouhuo |

|

Elle dépeint le

retour, au lendemain de la Révolution culturelle, d’un homme qui

n’est plus que l’ombre de lui-même, dans une petite ville où

vivent son ancienne épouse et sa fille qui ont refait leur vie

en tentant d’oublier le passé. Ancien professeur d’histoire

spécialiste des supplices de l’antiquité chinoise, devenu fou,

il finit par les appliquer sur lui-même en s’automutilant

publiquement, dans la rue, selon un processus décrit avec la

même précision clinique que le dépeçage du cadavre de Shangang.

Mais le pire est que son geste n’émeut personne et que ses

restes, après cette mort horrible, sont littéralement balayés

comme des ordures. Les gens ne veulent pas que l’on vienne

troubler leur petite vie tranquille en leur rappelant les

horreurs d’un passé encore récent.

| |

Les célébrités de

Shouhuo |

|

Sang et

violence vécus et rêvés

Yu Hua avait 27

ans en 1987 et la violence de ses récits était celle de ses

cauchemars.

On le trouve

expliqué en détail dans le chapitre « Écriture » (写作)

de « La Chine en dix mots » (《十个词汇里的中国》) :

il y dit

sa frayeur, tous les matins, quand il était enfant et qu’il

allait à l’école avec son frère, de voir le nom de son père

apparaître sur les affiches en gros caractères. Son père venait

en effet d’une famille de propriétaires fonciers et même si son

grand-père avait mené une vie dispendieuse et vendu déjà toutes

ses terres au moment de la fondation de la République populaire

(comme Xu Fugui [徐福贵]

dans « Vivre ! »),

l’histoire familiale continuait à le tourmenter. Et finalement

un matin, ce qu’il redoutait était arrivé : le nom de son père

figurait sur une affiche… Et pendant ce temps, c’était le chaos

autour de lui, la violence et le sang étaient partout…

然后在一九八六年至一九八九年,我突然写下了大面积的血腥和暴力。中国的文学批评家洪治纲教授在二00五年出版的《余华评传》里,列举了我这期间创作的八部短篇小说,里面非自然死亡的人物竟然多达二十九个。

De 1986 à 1989, j’ai soudain écrit des histoires pleines de sang

et de violence. Dans son ouvrage « Commentaires sur Yu Hua »

publié en 2005, le critique littéraire Hong Zhigang, cite huit

de mes nouvelles écrites pendant cette période, dans lesquelles

29 personnages meurent de mort violente.

这都是我从二十六岁到二十九岁的三年里所干我的写作在血腥和暴力里难以自拔。白天只要写作,就会有人物在杀人,就会有人物血淋淋地死去。到了晚上我睡着以后,常常梦见自己正在被别人追杀。梦里的我孤立无援,不是东躲西藏,就是一路逃跑,往往是我快要完蛋的时候,比如一把斧子向我砍下来的时候,我从梦中惊醒了,大汗淋漓,心脏狂跳,半晌才回过神来,随后发出由衷的庆幸:“谢天谢地!原来只是一个梦。”

Pendant les trois années entre mes 26 et mes 29 ans [entre 1986

et 1989], il m’était difficile, en écrivant, de m’abstraire du

sang et de la violence. Quand j’écrivais pendant la journée, il

y avait des gens qui se tuaient, donc mes personnages aussi. Et

la nuit, quand je dormais, je me voyais pourchassé en rêve ;

j’étais seul, sans défense, je me cachais ou je fuyais, et

c’était souvent au moment où j’allais être tué, quand la hache

allait s’abattre sur moi, par exemple, que je me réveillais, en

nage, le cœur battant la chamade. Il me fallait un bon moment

pour retrouver mes esprits, et je me disais alors avec

soulagement : « Dieu merci, ce n’était qu’un rêve. »

…这三年的生活就是这么的疯狂和可怕,白天我在写作的世界里杀人,晚上我在梦的世界里被人追杀。如此周而复始,我的精神已经来到崩溃的边缘,自己却全然不觉,仍然沉浸在写作的亢奋里,一种生命正在被透支的亢奋。直到有一天,我做了一个漫长的梦,以前的梦都是在自己快要完蛋的时候惊醒,这个梦竟然亲身经历了自己的完蛋。也许是那天我太累了,所以梦见自己完蛋的时候仍然没有被吓醒。就是这个漫长的梦,让一个真实的记忆回来了。

Ces trois années de ma vie ont été de la sorte folles et

terrifiantes. Dans la journée, je tuais dans le monde de mes

récits, et la nuit j’étais traqué dans le monde de mes rêves.

Dans ce cycle infernal, j’avais l’esprit au bord de

l’effondrement, mais je n’en étais pas conscient, j’étais

immergé dans la fièvre de l’écriture, dans une sorte

d’effervescence qui épuisait mes forces vitales. Jusqu’à ce que,

un jour, je fasse un long rêve où, contrairement aux précédents,

je ne me suis pas réveillé sur le point de mourir, j’ai vécu ma

mort. Peut-être étais-je trop fatigué, ce jour-là, pour me

réveiller à temps. Ce rêve, en fait, me rappelait des souvenirs

bien réels.

[souvenir des exécutions publiques auxquelles il avait assisté

non loin de la cour de l’école – dans son rêve il était aussi

« condamné à mort, avec exécution immédiate »

判处死刑,立即执行。

]

Ce rêve a été une prise de conscience et un tournant crucial

dans son écriture :

现在,差不多二十年过去了。回首往事,我仍然心有余悸。我觉得二十年前的自己其实走到了精神崩溃的边缘,如果没有那个经历了自己完蛋的梦,没有那个回来的记忆,我会一直沉浸在血腥和暴力的写作里,直到精神失常。

Maintenant, presque vingt ans se sont écoulés. Pourtant, j’ai

toujours un reste de ces frayeurs en moi. Je pense que j’étais

alors au bord de la dépression nerveuse. Si je n’avais pas fait

ce rêve qui avait resurgir mes souvenirs, j’aurais sans doute

continué à écrire ces histoires de sang et de violence jusqu’à

en devenir fou….

Il y a donc

quelque chose de profondément somnambulique et désaxé dans les

récits de cette époque, mais cela ne suffirait pas à fasciner

autant : c’est la qualité de l’écriture qui en fait des œuvres

d’exception, représentatives à ce titre de l’avant-garde

littéraire de la fin des années 1980.

Violence

transcendée par l’écriture

Les nouvelles,

et surtout les novellas, de cette période ont toutes un style

particulier, au-delà de la concision soulignée de manière

récurrente par les critiques – concision que Yu Hua a un jour

expliquée avec son humour habituel en disant que c’était parce

qu’il n’avait pas pu faire beaucoup d’études et qu’il ne

connaissait pas beaucoup de caractères. On peut les lire comme

des exercices de style, voire des pastiches.

Écriture

fragmentaire et labyrinthique

La novella

« Une certaine réalité » a été publiée en 2004 dans un recueil

de huit nouvelles, courtes et moyennes, de la même période sous

le titre de la dernière qui prend ainsi valeur de symbole : « Un

monde incertain » (shìshì

rúyān《世事如烟》)

.

Yu Hua a expliqué la genèse de l’écriture de ces récits dans son

recueil d’essais (随笔集)

publié en 1998 « Puis-je me croire ? » (ou puis-je avoir

confiance dans ce que je raconte Wo nengfou xiangxin ziji《我能否相信自己》) :

il dit avoir cherché à s’éloigner des faits réels et à s’évader

de toute logique externe en ayant recours à une technique de

structure labyrinthique par juxtaposition non linéaire de bribes

narratives. C’est tout particulièrement le cas d’« Un monde

incertain ».

| |

Puis-je me croire ?

Wo nengfou xiangxin ziji |

|

o

Un

monde incertain

shìshì rúyān《世事如烟》

Ce zhongpian

se présente comme une suite de fragments narratifs rapportant

une certaine vision ou interprétation d’incidents et faits

divers intervenus dans un temps incertain et transmis par la

rumeur publique. Les personnages sont voilés dans un mystère

d’autant plus insondable qu’ils ne sont pas désignés par des

noms mais par des chiffres et par leur fonction ou leur

profession : la sage-femme, le devin, la femme en gris, le

chauffeur du camion, l’aveugle. Ils apparaissent ainsi

déshumanisés dès le départ, ombres incertaines dans un paysage

noyé dans la brume. L’histoire, ensuite, est le récit de ce qui

mène à leur mort, inéluctablement, dans un village fantomatique

sur lequel règne un vieux devin de 90 ans arrivé à cet âge en

cultivant son yang grâce à l’appoint de celui de ses cinq fils

morts, voire en violant les jeune filles qu’on lui amène à des

fins de divination.

| |

Un monde incertain

Shishi ruyan |

|

Le récit

déroule meurtres, incestes et viols comme des événements

inscrits dans le destin de chacun, la jeune fille 4 étant pour

sa part condamnée par son chiffre même, homonyme de mort.

L’étrange fait partie intégrante du quotidien, le vieux devin

présidant à toutes ces destinées en les manipulant à son profit.

C’est le seul qui n’est pas désigné par un chiffre, mais il est

associé au chiffre 5 : il a eu cinq fils, il a cinq coqs, son

dernier fils survivant meurt à cinquante ans. Il semble être

l’incarnation des croyances et superstitions nées de l’ignorance

et de la peur qu’elle génère. Cependant, contrairement à ceux

des

contes de Pu Songling,

les fantômes chez Yu Hua ne sont pas des apparitions nées

d’illusions, et c’est bien pire : les deux pêcheurs

fantomatiques vus par le père qui vend ses filles lui

apparaissent à l’endroit exact où la plus jeune va se noyer ;

appelée une nuit auprès d’une parturiente froide et pâle, la

sage-femme opère dans un endroit étrange qui se révèle dans la

journée être un cimetière où vient d’être enterrée une femme

morte enceinte, et où elle-même va mourir peu après.

Sur ce récit

fragmentaire plane une peur latente, née de l’impossibilité de

savoir exactement ce qui s’est passé, ou se passe. Yu Hua

emprunte ici au genre des récits fantastiques du zhiguai

(志怪)

et du

chuanqi

(传奇),

en les coulant dans une réalité moderne qui n’est pas coupée de

cette tradition, de ses superstitions, de sa violence latente et

de ses peurs irraisonnées ; l’individu se trouve ainsi pris dans

un réseau d’irrationnalité qui bloque toute compréhension et

suscite l’affabulation. On devine plus qu’on ne sait. Et ce

qu’on devine, c’est une série de suicides, de meurtres et de

violences en tout genre où même les viols sont cautionnés par la

tradition divinatoire, et où tout est conditionné par l’idée de

l’inéluctabilité du destin.

Finalement, les

personnages sont livrés à un destin incontrôlable et opaque sous

la coupe du devin du village au centre du récit, dont le mystère

s’effiloche au fil de la narration, quand la fumée du titre

s’éclaircit un peu de temps en temps. Mais ce destin est en fait

lié à la force maléfique du vieux devin, à la foi absurde qu’il

génère et qui incite les villageois à venir le consulter,

chacune de ces consultations se terminant en drame. Yu Hua

semble suggérer que les anciens contes et légendes ont contribué

à créer un inconscient collectif fondé sur des archétypes

définis par Jung comme l’héritage du passé de l’humanité.

Les fragments

de l’histoire de Shishi ruyan sont en fait inspirés

d’incidents ou événements locaux arrivés dans des petites

localités rurales du sud de la Chine et transmis par le bouche à

oreille sur lesquels sont greffés des éléments fantastiques

typiquement chinois : valeur prémonitoire des rêves,

pratique de la divination, théorie taoïste du yin et du yang,

rites mortuaires, autant d’éléments négatifs de la culture

chinoise traditionnelle contre lesquels s’élève l’auteur.

o

Pages

pour Yang Liu《此文献给少女杨柳》

C’est une

structure fragmentaire et labyrinthique proche que l’on retrouve

dans les « Pages pour Yang Liu ». C’est une histoire de bombes à

retardement laissées dans une petite ville en 1949 par un

régiment de l’armée nationaliste en déroute, les bribes de cette

histoire, contées par un témoin, étant entrecoupées de bribes

d’une autre histoire, celle de la jeune Yang Liu morte dans un

accident de la circulation et dont les yeux ont été greffées sur

un homme qui était en train de devenir aveugle, le tout conté

par un narrateur dont on ne sait trop s’il raconte ce qu’il a vu

ou ce qu’il a rêvé.

L’histoire est

reprise quatre fois, en douze épisodes numérotés qui reviennent

sans rupture au numéro un quand la narration reprend du début,

avec des détails différents chaque fois, mais toujours les mêmes

dates très précises. Cela ressemble beaucoup au style narratif

d’Italo Calvino dans « Si par une nuit d’hiver un voyageur »,

avec une narration en douze fragments aussi, caractérisée par

une série de mises en abyme brouillant les niveaux narratifs.

Par la simple

force de sa structure narrative et de l’ambiguïté des

personnages autant que du narrateur, le récit de ces « Pages

pour Yang Liu » rend la réalité floue, difficile à cerner ; la

violence reste latente, présente dans la menace des bombes, dont

l’une reste encore à exploser à la fin du récit, comme si

c’était emblématique de la réalité de la Chine moderne.

Évocation

des fantômes du passé… littéraire

Ce jeu sur le

caractère fantomatique de la réalité et des apparences prend

aussi les dehors d’un jeu littéraire dans des récits qui font

renaître des spectres littéraires ; mais la réalité, sous la

plume de Yu Hua, subvertit les récits classiques et soumet les

personnages à un sort bien plus cruel que les illusions

d’autrefois.

Cette novella

reprend en effet une histoire des plus classiques : celle des

amants légendaires comme

Liang Shanbo et

Zhu Yingtai (《梁山伯与祝英台》)

ou encore ceux du «

Récit

du Pavillon de l’Ouest » (Xixiangji《西厢记》),

à l’origine un chuanqi de la période Tang développé à

partir de récits antérieurs, le tout dans la grande tradition

littéraire des histoires de « belles jeunes femmes et lettrés

talentueux » (才子佳人).

Le récit de Yu

Hua commence comme un de ces contes traditionnels : un lettré se

rend à la capitale passer les examens mandarinaux, et en chemin,

passant devant une superbe propriété, parvient à se glisser par

une pluie battante sous les fenêtres d’une jeune beauté qui,

pour lui éviter de se tremper, lui offre l’abri de sa chambre

pour la nuit. Au petit matin, le lettré repart en gardant ce

souvenir mémorable, mais il rate les épreuves et rentre chez lui

reprendre ses études. Et quand il revient trois ans plus tard,

sur la même route pour aller passer les mêmes examens, tout a

changé : il traverse un paysage dévasté, la maison n’est plus

que ruine et un terrain vague a remplacé le luxuriant jardin.

Mais on n’est plus chez Pu Songling : la maison n’était pas un

rêve, et la dévastation de toute la région est bien réelle, due

à une terrible sécheresse qui a provoqué une grande famine.

Fini le récit

traditionnel, on est de plain-pied dans un réel atroce où femmes

et enfants sont vendus comme chair à pâté, y compris la jeune

fille retrouvée en train de se faire dépecer dans une auberge.

On retombe dans le fantastique à la fin de l’histoire, un peu

comme dans le « Pavillon

aux pivoines » (Mudanting《牡丹亭》),

mais pas question de résurrection comme dans la scène 35 (回生)

et encore moins de réunion finale comme à la fin de la pièce :

les fantômes n’ont pas droit de cité chez Yu Hua.

o

Un

incident fortuit《偶然事件》

Cet « Incident

fortuit » est un autre exemple de jeu narratif par mise en abyme

tendant à brouiller les pistes d’une histoire très simple : un

homme entre dans un bar et en poignarde un autre qui était en

train d’y prendre un verre. Le reste est un brillant échange de

correspondance visant à déterminer les raisons du meurtre, et se

terminant… sur la scène initiale du meurtre.

Le mode

narratif et le style rappellent Marguerite Duras : celle

d’« Emily L » pour le style et de « Moderato Cantabile » pour le

thème et l’atmosphère, et même une temporalité cyclique très

semblable. « Emily L », c’est le bar de la Marine, où « il n’y

avait presque personne, cet après-midi-là », comme au café des

Gorges chez Yu Hua, et « Moderato Cantabile », c’est l’histoire

d’un meurtre, dans un autre café. « Emily L » date de 1987,

comme l’histoire de Yu Hua qui le précise : septembre 1987.

« Moderato Cantabile », c’est la fin des années 1950, dans le

contexte tragique de l’après-guerre,

post-Auschwitz-post-Hiroshima-post-Staline, atmosphère anxiogène

où plane la peur. « Moderato Cantabile », c’est un travail sur

l’écriture, fondée sur la répétition, l’ellipse, le minimalisme,

« écriture du tâtonnement » que l’on retrouve chez Yu Hua.

La violence

semble être s’être envolée, dans l’histoire, mais elle est

pourtant là, larvée, en attente comme dans les « pages pour Yang

Liu » ; là aussi c’est comme une bombe à retardement, qui finit

par exploser quand la tension a atteint ses limites.

Les autres

nouvelles moyennes de la période comportent la même recherche

sur la forme et l’écriture, dans une atmosphère apparemment

pacifiée, mais où la violence anxiogène est tapie dans les

replis de l’inconscient comme dans la nouvelle (courte) « Je

suis timoré comme une souris » (《我胆小如鼠》)

et où les meurtres sont des histoires de fous, comme dans

« Erreur au bord de l’eau » (《河边的错误》).

Évolution

après 1990

Au début des

années 1990, la narration évolue imperceptiblement. La violence

est toujours là, mais latente et menaçante, même si c’est une

menace naturelle, d’autant plus imprévisible, comme celle d’un

tremblement de terre ou d’un typhon comme dans « Typhon

estival ».

Cette nouvelle

moyenne marque justement un tournant. Le mode narratif évolue

vers une structure alambiquée cultivant le flou et l’incertain,

comme si l’histoire était contée par un fou ou un amnésique, et

qu’il n’en restait que des bribes pour tenter de la reconstituer

– des « cris dans la bruine » (《在细雨中呼喊》)

comme l’annonce le premier roman de Yu Hua, publié en 1991

également, année-charnière donc tant du point de vue de la

thématique que de la forme.

Avec

« Frisson », on voit en outre apparaître dans les nouvelles de

Yu Hua une note d’ humour qui va devenir une caractéristique des

récits à venir, dont « Brothers » (《兄弟》)

bien sûr, dix ans plus tard. Mais c’est un humour grinçant,

toujours aussi froid.

À partir de « Vivre »,

Yu Hua s’oriente vers des narrations plus longues brossant des

tableaux de la société souvent pleins d’humour, mais « Le

septième jour » (《第七天》),

en 2013, revient vers la forme du zhongpian et de la

narration onirique et fragmentaire : c’est une satire sociale

froide et sans concession où la violence revient en force en

reprenant des thèmes antérieurs, et en posant l’au-delà, après

la mort, comme un paradis égalitaire offrant la perspective d’un

apaisant repos éternel aux morts sans sépulture.

Traductions

en français

Voir à la fin

de la

présentation de l’auteur.

À lire en complément

-

Haunted Fiction: Modern Chinese Literature and the Supernatural,

Anne Wedell-Wedellsborg (université d’Aarhus, Danemark), The

International Fiction Review, Vol. 32, No. 1 & 2, 2005.

https://journals.lib.unb.ca/index.php/IFR/article/view/7797/8854

-

The Disenchantment of History and the Tragic Consciousness of

Chinese Postmodernity, Alberto Castelli, Comparative Literature

and Culture 21.4 (2019)

https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3085&context=clcweb

Chinese

“Avant-Gardism”: A Representative Study of Yu Hua's

“1986”

|