|

|

Gao Xingjian

高行健

Présentation 介绍

par Brigitte Duzan, 11 juillet

2010

|

Gao Xingjian 高行健 |

|

Ecrivain,

traducteur, critique, dramaturge, metteur en scène,

scénariste, réalisateur ou peintre selon l’exigence du

moment, chinois de naissance mais français d’adoption et

rejetant tout attachement réducteur à une quelconque

patrie ou doctrine, Gao Xingjian semble avoir fait

sienne la fameuse devise de Terence : humani nihil a

me alieno puto, rien de ce qui est humain ne m’est

étranger.

Longtemps prisé

par un petit cénacle de traducteurs et exégètes, mais

largement inconnu du public, Gao Xingjian devint

brusquement, un beau jour d’octobre 2000, l’écrivain

« chinois » dont plus personne ne pouvait ignorer ni le

nom ni l’œuvre, par la grâce d’un prix qui arrivait là

où on ne

l’attendait

pas : le Nobel de littérature. La planète littéraire

vibra sous le choc, le gouvernement chinois sous

l’affront, et la politisation de l’affaire fut

déterminante pour |

la notoriété d’un auteur

qui se veut pourtant résolument apolitique et dont l’œuvre

serait autrement restée peu ou prou confidentielle malgré le

travail promotionnel du cénacle ci-dessus mentionné.

|

1. Chine : traducteur, essayiste et dramaturge

Gao Xingjian

n’avait pourtant rien au départ qui pût le différencier

beaucoup des Chinois de sa génération, et des écrivains

en particulier : né en 1940, il a été marqué par tous

les épisodes dramatiques de la période maoïste qu’il a

vécus comme un cauchemar.

Enfance

heureuse

Il est né à

Ganzhou, préfecture de la province du Jiangxi (江西赣州),

dans le

sud-est de la Chine, région qui, dans la Chine ancienne,

était en dehors de la sphère culturelle de la

civilisation chinoise naissante, rattaché à la

civilisation des peuples Yue (越) ;

c’est certainement, bien qu’on n’en parle guère et que

lui-même affiche un mépris délibéré et

|

|

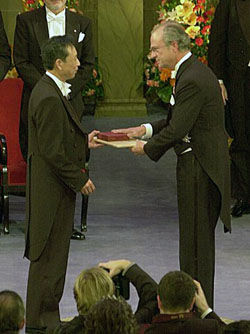

Remise du prix Nobel |

appuyé pour le ‘pays natal’,

un des facteurs qui explique l’intérêt de Gao Xingjian pour les

cultures dites minoritaires en Chine, intérêt que l’on retrouve

au centre de son roman le plus connu, « La montagne de l’âme » (《灵山》).

Son enfance s’est

déroulée pendant la période chaotique de la guerre de résistance

contre le Japon ; il avait deux ans lors de la terrible campagne

Zhejiang-Jiangxi qui laissa la région dévastée et des centaines

de milliers de victimes dans la population civile. Ce n’était

qu’un début.

Son père était employé

de banque et sa mère comédienne amateur, avant de se marier.

Elle mourut très tôt dans des circonstances, accident ou

suicide, restées inexpliquées, mais a eu une influence

déterminante sur la formation de la personnalité de son fils,

lui inculquant sa passion du théâtre et de la littérature, comme

il l’explique au tout début de ses « dialogues sur l’écriture »

avec Denis Bourgeois (1):

« J’étais un enfant

maladif. Les temps étaient très bouleversés, en Chine, à cette

époque. Je n’allais pas à l’école. C’est ma mère qui m’a appris

à lire. Je m’enfermais dans une petite chambre. Je pouvais y

rester toute la journée. Je m’y inventais des histoires, je

peignais aussi, pour moi-même, pour me faire plaisir. »

Il dessinait, écrivait

des histoires, des contes pour enfants, et jouait aussi de la

musique, du violon et des instruments traditionnels chinois. Il

a gardé cet amour de la musique, et, quelque part, ses habitudes

d’enfant : il a raconté qu’il peint et écrit ses premiers

brouillons enfermé, en écoutant de la musique, pour faire le

vide en lui.

|

Il avait neuf

ans lorsque fut fondé la République populaire, et, en

1950, la famille alla s’installer à Nankin. Il entra en

1952 au lycée n° 10, où il put lire énormément de livres

occidentaux traduits en chinois, tout en suivant des

cours de peinture et de sculpture. Il en garde le

souvenir d’une période de rêve. Puis, en 1957, plutôt

que l’Institut national des Beaux-Arts (中央美术学院),

il choisit d’entrer à

l’Université

des Langues étrangères de Pékin (北京外国语大学Běijīng

Wàiguóyǔ Dàxué

ou

北外Běiwài

) (2)

pour y étudier le français et la littérature. Diplômé en

1962, il commença à travailler comme traducteur.

Ecrire pour

survivre

|

|

peinture "le regard" |

En même temps,

cependant, il commença à écrire en secret, des essais, des

pièces de théâtre et des nouvelles. Au début de la Révolution

culturelle, en 1966, il a dit avoir été, au départ, enthousiasmé

par les discours de Mao Zedong, et s’est enrôlé dans un groupe

de Gardes rouges :

« Au début de la

Révolution culturelle, j’ai été garde rouge, j’ai participé à

l’organisation d’un groupe rebelle, contre un groupe soutenu par

le Parti, j’en ai même été un chef. Ensuite, au sein de la

direction, quand j’ai vu ce qu’il en était vraiment, à savoir la

lutte totale pour la prise du pouvoir d’une fraction contre une

autre, je me suis retiré. »

(3)

Il lui en restera un

sentiment de culpabilité qui lui fera enfouir ses souvenirs au

plus profond de lui-même, la mémoire étant désormais interdite

parce que trop douloureuse. C’est cette expérience qui sous-tend

son deuxième roman, « Le livre d’un homme seul » (《一个人的圣经》).

En 1970, il fut

finalement envoyé « en rééducation » à la campagne, dans

l’Anhui, et c’est là, après avoir prudemment brûlé ce qu’il

avait écrit jusque là, qu’il devint véritablement écrivain,

l’écriture se faisant nécessité vitale, pour survivre plus

encore que pour témoigner. C’était une véritable création,

au-delà de l’imaginaire. Mais c’était aussi dangereux : il

cachait ce qu’il écrivait dans des pots remplis de choux qu’il

enterrait ensuite, les sols des maisons étant en terre battue ;

après avoir rebouché, il occultait le tout avec une de ces

lourdes jarres qui servaient de réserves d’eau dans ces zones

sans eau courante.

C’était pour lui une

façon de supporter son existence. Il pensait qu’il finirait sa

vie travailleur agricole,

l’écriture devenait une

fuite, et un refuge. Des années plus tard, dans son discours

prononcé devant

l’Académie suédoise,

qu’il intitula « La raison d’être de la littérature », il revint

sur ce rôle de la littérature, loin des idéologies et des

missions sociales. Dans tous les pays et dans tous les temps,

dit-il, un écrivain qui voulait préserver sa liberté de penser

sans se condamner au silence n’avait qu’un choix : la fuite. Or,

dans la Chine de Mao, même la fuite était impossible, sauf,

justement, dans l’écriture, mais au prix d’un risque mortel. Il

s’agissait de se parler à soi-même, pour se sentir vivant.

Il fut renvoyé en 1975

à Pékin, pour travailler, comme traducteur encore, dans une

revue mensuelle qui s’appelait alors « China reconstructs » (中国建设),

et qui était publiée dans un grand nombre de langues pour vanter

les réussites du socialisme en Chine (4).

Dramaturge

d’avant-garde

|

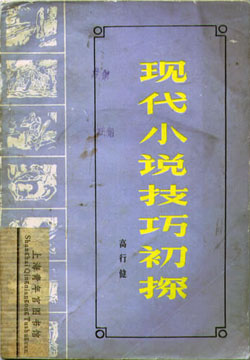

« Premier essai sur

l’art du roman moderne » (《现代小说技巧初探》) |

|

C’est surtout

après la liquidation de la Bande des Quatre que

l’atmosphère commença à se détendre.

En 1977, il

fut transféré au Comité des relations internationales de

l’Association

des Ecrivains chinois (中国作家协会对外联络委员会).

C’est

ainsi que, en mai 1979, il se rendit pour la première

fois à Paris, avec un groupe d’écrivains, dont Ba Jin (巴金),

comme traducteur et interprète du groupe. De retour à

Pékin, il publia un texte inspiré de cette expérience:

« Ba Jin à Paris » (《巴金在巴黎》).

C’est en effet

cette année 1979 qu’il commence à publier ses premiers

textes, essais et nouvelles, dans des magazines

littéraires. En 1980, il devient dramaturge et

scénariste attitré du Théâtre d’Art populaire de Pékin (北京人民艺术剧院),

poste qu’il occupera jusqu’en 1987. C’est pour lui une

période extrêmement féconde. Il commence par publier, en

1981, un essai intitulé « Premier essai sur l’art du

roman moderne » (《现代小说技巧初探》)

qui

|

déclenche aussitôt une violente

polémique, sur la signification et les implications des notions

de « modernisme » et de « réalisme » ; mettant en cause le

« réalisme socialiste », il devient la cible des cercles

conservateurs.

En même temps, il écrit

des pièces de théâtre influencées par des modèles occidentaux,

et en particulier le ‘théâtre de l’absurde’, surtout Beckett et

Ionesco dont il avait lui-même traduit des œuvres, mais aussi

Brecht, Artaud ou Kantor. Mais c’est aussi un théâtre renouant

avec les traditions

ancestrales du jeu de

masques ou du jeu d’ombres et avec certains effets scéniques de

l’opéra chinois.

|

En 1982, sa

pièce « Signal

d’alarme » (《绝对信号》)

est un succès ; elle marque le début du théâtre

expérimental en Chine, et, faisant de lui un auteur

d’avant-garde, suscite une nouvelle polémique. Mais

c’est avec la pièce suivante, « L’arrêt de bus » (《车站》),

mise en scène l’année

suivante avec une pièce de Lu Xun, que les choses se

gâtent. La

pièce dépeint

les sentiments, pensées et attitudes |

|

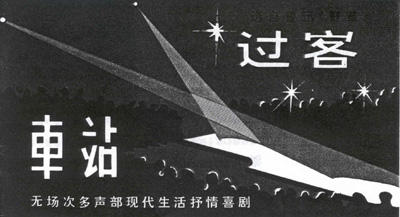

« L’arrêt de bus »

(《车站》) |

de sept

personnages, désignés simplement par leur rôle dans la société,

qui attendent un bus à un arrêt comme on attend Godot, ayant

chacun une raison pour aller en ville ; les bus passent sans

s’arrêter, et, dix ans plus tard, ils sont toujours là. La pièce

fut critiquée dans le cadre du mouvement de lutte contre la

« pollution intellectuelle » qui débuta pratiquement au même

moment, sans doute pour l’impression d’impuissance et

d’absurdité donnée par des personnages laissés en plan sur le

bord de la route et incapables d’aller nulle part ; les futures

représentations furent interdites.

Dramaturge interdit

En même temps, Gao

Xingjian publie des nouvelles, ainsi qu’une série d’articles sur

ses conceptions du théâtre et de la littérature dans la presse

spécialisée. Mais les attaques contre lui se multiplient. On lui

diagnostique en outre un cancer au poumon et, lorsque les

analyses montrent que le diagnostic est erroné, il apprend qu’il

risque d’être arrêté et envoyé dans un camp au Qinghai.

Il décide alors de

quitter Pékin et part faire un long périple de dix mois dans le

sud du pays : ce voyage va lui fournir la majeure partie,

autobiographique, de son roman « La montagne de l’âme »,

commencé en 1982. Il débute dans les forêts du Sichuan, et

continue le long du Yangzi, jusqu’à la côte, visitant au passage

des districts de minorités Qiang, Miao et Yi, sur les franges de

la civilisation chinoise dominante, avec des arrêts dans des

temples bouddhistes et taoïstes qui fournissent de leur côté un

contrepoint au confucianisme. Il s’agit essentiellement d’une

quête intérieure, de paix et de liberté, à replacer dans le

contexte politique de l’époque.

De retour à Pékin, il

écrit encore deux pièces. La première, « L’homme sauvage » (《野人》),

mise en scène en 1985, semble directement inspirée de son

voyage ; elle dépeint en effet un écologiste et un journaliste

qui partent dans des contrées sauvages de la Chine à la

recherche d’un mythique ‘homme sauvage’ mi-humain, mi-singe ;

elle est constituée de scènes dialoguées alternant avec des

épisodes de chant, danse et musique traditionnels chinois. Quant

à la seconde, « L’autre rive » (《彼岸》),

à nouveau annoncée comme du ‘théâtre expérimental’ (实验剧作),

ses répétitions sont interrompues et elle est interdite avant

même la première représentation : le titre évoquant

l’illumination bouddhiste, cette ‘autre rive’ que chacun rêve

d’atteindre, elle met en scène trois personnages, toujours

anonymes, qui entrent en un conflit symbolique sur les notions

de valeurs individuelles et collectives, et qui, ayant traversé

pour rejoindre ‘l’autre rive’, se rendent compte qu’elle

n’existe pas.

C’est la dernière pièce

signée Gao Xingjian à être représentée en Chine continentale.

Convaincu dès lors qu’il va être réduit au silence, il est

décidé à partir. En 1987, il est invité à Fribourg par le Morat

Institut for Künst und Wissenschaft, et de là, en 1988, il passe

en France à l’invitation de la direction régionale d’aide à la

création. Au lendemain des événements de la place Tian’anmen, en

juin 1989, il dénonce à la presse les actions des autorités

chinoises, rend sa carte du Parti, et demande l’asile politique

en France.

Début 1990, il publie

dans « Jintian » (《今天》)

une pièce intitulée « La fuite » (《逃亡》)

qui, traduite

par Goran Malmqvist, est représentée à Stockholm. Elle dépeint

trois personnages réfugiés dans un entrepôt désaffecté, aux

dernières heures de la nuit, alors que l’on entend au loin le

grondement des tanks et des rafales de tirs ; c’est un huis clos

où la tension à fleur de peau, la perte des espérances aussi,

déclenchent l’agressivité, le désir, l’introspection (5). La

pièce entraîne l’interdiction totale des œuvres de Gao Xingjian

en Chine. La police saisit son appartement de Pékin, il est

déclaré persona non grata. Les ponts sont définitivement coupés.

Installe à Bagnolet,

dans la banlieue parisienne, il n’en bougera plus, peignant pour

gagner sa vie, et pouvoir continuer à écrire, librement. Ou

plutôt, plus généralement, à créer, car la liberté, justement,

semble lui donner des ailes : il élargit alors son champ de

réflexion et de création à une infinité de domaines qui en font

un artiste complexe, inclassable.

|

2. Exil : artiste aux multiples facettes

En 1990, il

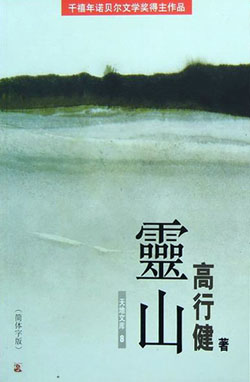

achève son roman « La montagne de

l’âme » (《灵山》),

après sept ans de travail ; il est publié à Taiwan,

traduit en suédois et publié en Suède deux ans plus tard

, puis traduit en français et publié en France en 1995.

La montagne de l’âme

C’est une sorte

de roman initiatique, une quête mystique, un pèlerinage

aux sources où le personnage principal fait un voyage à

la rencontre de lui-même, un tissu de récits où ce

personnage principal, désigné par trois pronoms

personnels différents, est éclaté en diverses facettes

de son moi qui sont le miroir l’une de l’autre. L’usage

libre des pronoms personnels, dérivé des recherches en

matière théâtrale de Gao Xingjian, permet de rapides

changements de perspective où se brouillent l’imaginaire

et le souvenir, la fiction et le réel. |

|

« La montagne de l’âme »

(《灵山》) |

C’est le récit d’une

double fuite, de deux voyages parallèles construits à partir des

souvenirs et impressions laissés par le voyage de l’auteur dans

le sud de la Chine en 1983 : le voyage de « tu » et celui de

« je ». Le premier est un citadin rongé par la nostalgie du

passé et le désir de reconstruire son existence, et parti à la

recherche de cette « montagne de l’âme » dont il a entendu

parler dans un train. « Je » est son autre visage, qui ressemble

comme une goutte d’eau à l’auteur : « écrivain qui ne peut

publier » bouleversé par un faux diagnostic qui l’a poussé à

questionner le sens de son existence, et désormais en quête

d’une « vie authentique » ; il va, un peu au hasard, de

rencontre en rencontre, de récit en récit…

|

« La montagne de l’âme »

(《灵山》) |

|

Gao Xingjian

reprend ici des concepts taoïstes, et en particulier la

recherche de la sagesse par exploration des paradoxes et

ambiguïtés de la vérité. Il n’est pas anodin que le

voyage se passe en grande partie au Sichuan, ancien pays

de Chu (楚) qui, dès la dynastie

des Zhou, au onzième siècle avant Jésus-Christ, fut une

zone à part, une civilisation différente de celle du

Nord, avec des traditions chamaniques et taoïstes

restées vivaces même après

l’absorption

dans l’empire, utilisant même une écriture différente.

Evidemment, la

montagne de l’âme n’existe pas plus que

l’autre rive,

mais l’important est dans la recherche, qui est

d’abord pour

Gao Xingjian une recherche sur la langue et une

recherche sur la forme. La première, qui rejoint

des préoccupations très actuelles, part de la nécessité

de revivifier la langue par apport d’éléments de la

langue parlée, sa référence explicite étant les

romanciers de la période Ming, et en particulier Feng

Menglong (冯梦龙),

comme spécialiste du récit court en langue vernaculaire.

|

Mais il a reconnu une

autre influence, celle de Georges Pérec, le Pérec de « L’homme

qui dort » qui lui aurait inspiré l’utilisation du « tu » (« Tu

te promènes encore parfois. Tu refais les mêmes chemins. Tu

traverses des champs labourés …»), Marguerite Duras lui ayant

inspiré, quant à elle, le « elle dit », « tu dis » qui lui sont

propres… On a ainsi une mosaïque d’influences qui peinent à se

fondre en un tout cohérent, au moins dans le texte original, car

la traduction permet beaucoup mieux l’identification avec le

modèle.

En fait, Gao Xingjian a

expliqué qu’il se laisse guider par les mots, et les mots

prononcés à haute voix, car il « écrit » en dictant ses textes

qu’il enregistre au magnétophone, il a ainsi qualifié son style

de « courant de langage » (语言流),

plus que de « courant de conscience » (意识流),

allant au-delà du monologue intérieur qui le caractérise.

Le second axe de

recherche, sur la forme, qui est lié au premier, part du refus

nécessaire de la fiction classique, comme il l’a déclaré à Denis

Bourgeois :

« L’ère ouverte par Kafka et Pessoa est une ère du sujet morcelé, en

lambeaux. Celle d’une écriture éclatée à tous les niveaux. Des

lambeaux avec lesquels on a tissé un nouveau rapport à

l’écriture. »

L’écriture recompose la

mémoire, mais au travers de récits éclatés.

La narration n’est pas

seulement éclatée entre un « tu » et un « je », doublés d’un

« il » observé à distance, mais chacune des facettes du

personnage prend la parole en alternance : au « tu » sont

alloués les chapitres impairs 1 à 31, puis pairs 32 à 80, le

« je » apparaissant dans les chapitres correspondants pairs,

puis impairs, le chapitre 52 expliquant inopinément que « tu »

est la création

fictive du « je » dans

la fiction narrative. Ils sont en outre complétés par un

« elle » qui représente

l’ensemble des femmes

qui hantent la vie du personnage principal, objet de tourments

nés des contraintes liées aux conventions sociales et règles

morales. (6)

En outre, tous les

genres de la littérature chinoise sont abordés et utilisés, en

vrac et dans le désordre, y compris des bribes de poèmes, une

sorte d’interview, des chants populaires, des passages

philosophiques, des parodies d’essais linguistiques et des

extraits d’annales historiques, le tout accentuant l’impression

de désagrégation de la narration, ce qui est d’ailleurs le but

avoué : substituer le « mouvement continu de la création » au

fil narratif classique.

La fin donne par

ailleurs l’impression d’un devoir terminé à la hâte : le roman

s’achève brusquement, de façon symbolique au chapitre 81, comme

le livre de Laozi, « le Livre de la voie et de la vertu » (《道德经》),

et il se termine par cette phrase :

« En réalité, je ne comprends rien, strictement rien. C’est comme ça. »

En fait, Gao Xingjian

pensait au départ écrire un livre deux ou trois fois plus long,

un « grand roman asiatique ». Mais son exil temporaire étant

devenu définitif après les événements de Tian’anmen, c’est toute

son existence qui s’en est trouvée remise en cause, ainsi que

ses buts artistiques. La fin de « La montagne de l’âme » est

l’aveu du total désarroi de son auteur, et la marque d’une œuvre

inachevée, gardant les stigmates de l’expérimentation.

Celle-ci fut ensuite

poursuivie avec « Le livre d’un homme seul » (《一个人的圣经》),

écrit entre

1996 et 1998.

Le livre

d’un homme seul

|

Le livre est

une sorte d’exorcisme, tentant de rendre la vision qu’a

gardée l’auteur de la Révolution culturelle à travers

son triple rôle

d’activiste

politique, de victime et d’observateur, pour s’efforcer

d’en finir avec

un terrible sentiment de culpabilité qui lui a fait

jusqu’ici

refuser le souvenir même de cette période. Il s’en sort

avec une autre position de refus, refus du modèle moral

du dissident, de la responsabilité politique, du devoir

de sauver l’autre : « Tu as écrit ce livre pour toi, un

livre sur la fuite, le Livre d'un homme seul, tu es à la

fois ton Seigneur et ton apôtre, tu ne te sacrifies pas

pour les autres et tu ne demandes pas qu'on se sacrifie

pour toi… »

Gao Xingjian

reprend le procédé d’écriture utilisant les pronoms

personnels expérimenté dans son roman précédent, mais le

« je » a ici disparu, symbole de la suppression de

l’identité personnelle, de

l’individu,

dans la Chine de Mao dont il fait resurgir les souvenirs

enfouis. Restent le « tu » du présent, hors de Chine, et

|

|

« Le livre d’un homme

seul »

(《一个人的圣经》) |

le « il » du passé, de la

Révolution culturelle, représentant deux mémoires, l’une réelle,

l’autre imaginaire qui invite le « tu » du présent à rêver. Le

jeu resserré des pronoms renforce ici la cohérence du texte.

« Tu » s’efforce de

reconstituer sa mémoire, et de revivre, finalement, par

l’écriture, mais il faut la médiation d’une femme – donc un duo

« tu – elle » - pour l’inciter à surmonter la douleur du

souvenir, et le rejet de la mémoire qui en découle : « Tu veux

fuir la mémoire pour rester le plus longtemps au présent » et

jouir de ce moment présent. Mais le retour sur le passé permet

de rejeter clairement la politique comme entreprise collective,

et finalement de se libérer de tout engagement, et surtout de

toute responsabilité vis-à-vis de

l’histoire.

L’exil, qui était

fuite, devient distanciation pour mieux saisir l’histoire vécue,

renforçant le besoin de retrouver un moi individuel, et

marginal, face à l’engagement utopique et collectif du passé.

Mais c’est un projet personnel, un discours privé ; il s’agit

d’une écriture individuelle, et non consensuelle ou fusionnelle

comme l’écriture romanesque ordinaire qui se cherche un

auditoire : ce que Gao Xingjian a appelé « la littérature

froide ». Il ne concède à l’écrivain d’autre responsabilité que

celle vis-à-vis de la langue.

«

L’auteur n’est pas la conscience de la société et la littérature

est encore moins le reflet de cette société. Elle n’est que

fuite vers les bans de la société. Celui qui se met à l’écart

peut observer en gardant la tête froide. Il ne rend de compte

qu’à lui-même : son regard transcende sa propre personne et il

peut exprimer ce qu’il observe... »

L’exil opère ainsi une

libération, et cette libération stimule la créativité.

Dans un article intitulé

« L’écriture en exil » (7), Gao écrivait en 2000 : « en ce qui

me concerne, l’exil, plus que la nostalgie, fut une sorte de

renaissance de ma créativité. »

Un bouillonnement

créatif

Effectivement, à partir

de 1990, on voit Gao Xingjian multiplier les créations dans tous

les domaines. Il peint, surtout, semble-t-il, parce que ses

peintures, à l’encre de Chine, sont prisées et se vendent bien.

Mais elles viennent aussi illustrer les couvertures de ses

livres, et servir de décors lors des représentations des pièces

de théâtre qu’il continue d’écrire.

|

son opéra « Neige en

août » (《八月雪》) |

|

Il aborde

également le cinéma et l’opéra. Dans le cadre de

Marseille 2003, l'Année Gao, il devait présenter à la

fois une pièce de théâtre, « Le quêteur de la mort »,

des peintures, son opéra « Neige en août » (《八月雪》),

qui avait été créé à Taiwan l’année précédente, et son

premier film,

« La

silhouette, sinon l’ombre » (ou « Silhouette/Shadow »),

un film « total », sorte de cinéma-poème où Gao Xingjian

expérimentait à nouveau.

Cette frénésie

créative eut des conséquences dramatiques sur sa santé.

En fait, dès les lendemains de la remise du prix Nobel,

il continua ses projets tout en assumant interviews et

engagements sociaux. C’est alors qu’il était à Taipei

pour diriger les répétitions de son opéra qu’il fut

hospitalisé une première fois ; il se remit à temps pour

diriger la représentation de sa pièce « Quatre quatuors

pour un

week-end » à la Comédie française, mais |

dut ensuite subir une opération

importante en février/mars 2003.

Ce n’est donc qu’en

2005 que l’opéra fut créé à l’opéra de Marseille, et le film fut

terminé en 2006. Il en a depuis lors réalisé un second, un court

métrage sur la base de certains de ses tableaux, un

« film-tableau » intitulé « Après le déluge » qui a récemment

été projeté au festival de Vernon (8).

C’est peut-être ce

bouillonnement créatif qui est le plus intéressant chez Gao

Xingjian, car l’écriture déborde ainsi de ses cadres habituels.

A la fin de sa

conférence sur « La montagne de l’âme » (voir note 6), il

déclarait :

« 如果论家不认为是小说,不是就是了。 »

« Si les

critiques pensent que ce n’est pas un roman, eh bien ce n’en est

pas un, tant pis. »

Il a depuis lors

largement dépassé ces critiques, car tout ce qu’il fait est

inclassable. On peut aimer ses œuvres ou ne pas les aimer, on ne

peut pas les ignorer. Et si l’on se donne la peine de creuser un

peu, on finira toujours par trouver la pépite qui correspond à

ses goûts et à sa sensibilité.

Il est sans doute, non

vraiment un pont entre l’Orient et l’Occident comme on le dit

souvent, mais plutôt un de ces créateurs hybrides et

intemporels, nés du mélange actuel des cultures, pour lesquels,

justement, l’Orient et l’Occident finissent par devenir des

concepts obsolètes, tout comme le concept étroit de littérature.

Notes

(1) Entretiens réalisés

entre 1994 et 1997, et publiés sous le titre « Au plus près du

réel » (éditions de

l’Aube, 1997, repris en

collection de poche en 2001 avec le discours prononcé le 7

décembre 2000 devant l’académie suédoise : « La raison d’être de

la littérature »)

(2) Egalement connue

sous l’appellation anglaise de Beijing Foreign Studies

University (BFSU).

(3) « Au plus près du

réel »

(4)

La revue, créée en

1949, fut rebaptisée « China today »

(今日中国)

en 1990.

(5) Texte de la pièce :

http://books.google.fr/books?id=KrcI0z7tnoIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

(6) Il a expliqué

lui-même les bases de ces recherches dans une longue conférence

donnée à Stockholm en 1991 et publiée ensuite dans « Jintian »

en 1992, « Littérature et métaphysique : à propos de ‘La

montagne de l’âme’ » (文学与玄学·关于《灵山》)

Texte entier :

http://book.kanunu.org/html/2005/0625/130.html

(7)

in « Où va la Chine ? », éditions du

Félin, février 2000.

(8) Pour

« Silhouette/Shadow », voir l’analyse en profondeur de sa

traductrice

Mabel Lee :

http://mclc.osu.edu/rc/pubs/lee.htm

Pour l’opéra, voir la

présentation par le traducteur français Noêl Dutrait (in

Perspectives chinoises 75/2003)

http://perspectiveschinoises.revues.org/60

Ainsi qu’un extrait de

la mise en scène du Théâtre national de Taipei :

Acte 1 scène 3

http://www.youtube.com/watch?v=Lo0fKwOWiN8

Principales

publications en France :

1. Aux éditions de

l’Aube

Romans et nouvelles

(traduits par Noël et Liliane Dutrait)

1995 La Montagne de

l’âme (《灵山》)

1997 Une canne à pêche

pour mon grand-père

(nouvelles) (《给我老爷买鱼竿》)

2000 Le Livre d’un

homme seul (《一个人的圣经》)

Essais

1997 Au plus près du

réel, dialogues avec Denis Bourgeois

2000 La raison d’être

de la littérature

2. Chez d’autres

éditeurs :

Théâtre

Aux éditions

Lansman :

1992 La fuite

1993 Au bord de la vie

1995 Le somnambule

1999 Quatre quatuors

pour un week-end

2000 Gao Xingjian,

théâtre I

Aux éditions MEET, Arcane 17

1994 Dialoguer,

Interloquer

Notes sur les

nouvelles

Les nouvelles de Gao

Xingjian datent des années avant 1987 et son départ de Chine.

Ses deux premières œuvres publiées furent deux romans, le

premier dès 1979, alors qu’il était traducteur pour le Comité

des relations internationales de l’Association des Ecrivains :

《寒夜的星辰》

(Etoiles dans la nuit

glacée).

A partir de 1981, il

publia ensuite toute une série de nouvelles, plusieurs chaque

année, jusqu’en 1991.

1981

《朋友》

Ami

《雨,雪,及其它他》

Pluie, neige et autres

1982

《路上》

Sur la route

《海上》

Sur la mer

1982

《二十五年后》

Vingt cinq ans plus tard

1983

《花环》

La couronne de fleurs

《母亲》

Mère

《河那边》

De ce côté-ci du fleuve

《鞋匠和他的女儿》

Le cordonnier

et sa fille

1984

《花豆》

Huadou

(scénario publié en 1985)

1985

《侮辱》

Insultes

《公园里》

Dans un parc *

《车祸》

L’accident *

《无题》

Sans titre

1986

《给我老爷买鱼竿》

Une canne à

pêche pour mon grand-père *

1989

recueil de nouvelles publié à Taiwan comprenant les précédentes

plus trois inédites :

《你一定要活着》

Tu veux vivre

absolument

《圆恩寺》

Le temple *

《抽筋》

La crampe *

1991

《瞬间》

Instantanés *

* Nouvelles publiées

dans le recueil paru aux éditions de l’Aube sous le titre « Une

canne à pêche pour mon grand-père »

|

Certaines de

ces nouvelles furent écrites en vue de la réalisation de

films, et adaptées en scénarios, mais les films n’ont

ensuite jamais été réalisés. Le premier cas fut celui de

« Huadou » (《花豆》),

d’abord écrit comme scénario de film, en 1982, puis

publié comme nouvelle ensuite en 1984. Il avait dès ce

moment-là établi les principes de base des films qu’il

voulait faire.

Ce fut

également le cas de « Une canne à pêche pour mon

grand-père » (《给我老爷买鱼竿》)

qui fut son second scénario. La nouvelle contient un

certain nombre d’éléments sonores (en particulier la

retransmission du match de football qui marque le retour

progressif à la réalité du personnage principal qui

vient de rêver tout éveillé à son grand-père et à des

scènes de son enfance), éléments sonores qui devaient

faire partie de la bande-son.

Le troisième

cas est « Instantanés » (《瞬间》),

qui est une suite de brefs tableaux apparemment sans

liens entre eux ; le texte fut écrit |

|

« Une canne à pêche pour

mon grand-père »

(《给我老爷买鱼竿》) |

en 1987 à la demande d’un

producteur français, mais qui fut très déçu en voyant le

« scénario » de Gao Xingjian, car il voulait quelque chose de

chinois propre à flatter le goût de l’exotisme du public

français ! Le texte fut donc publié sous forme de nouvelle en

1991.

Enfin, il écrivit une

dernière nouvelle,

《冥城》la

ville sombre, qu’il proposa comme base de livret d’opéra à

Taipei, mais le caractère

冥míng,

évoquant les

puissances infernales, fut jugé inapproprié ; plutôt que de

changer son titre, Gao Xingjian changea d’idée, et ce fut le

début du projet d’opéra « Neige en août ».

|

|