|

|

Quelques réflexions

sur la traduction littéraire

De la théorie à la

pratique

par

Brigitte Duzan, 6 novembre 2017

Traduire est une activité empirique qui ne peut éviter la

théorie et nécessite une réflexion, tout particulièrement dans

le cas de la traduction littéraire.

Quelques idées, et quelques questions

|

Partons de quelques idées qui fondent la pensée

du traduire selon Henri Meschonnic

,

et qui permettent de poser quelques questions de

base sur la traduction et sa pratique.

1. L’Europe est née de la traduction (« La

langue de l’Europe, c’est la traduction » a dit

Umberto Eco). La traduction reste aujourd’hui

fondamentale comme moyen de contact entre

cultures, à un moment où l’intensification des

relations internationales entraîne des effets

qui, au-delà des aspects commerciaux et

politiques, posent la question de la définition

de l’identité.

Nous sommes à un moment de l’histoire où

l’universalisation est en train de se

fragmenter, faisant place à la reconnaissance

de l’altérité, de l’autre dans sa

différence, qui passe par la pluralisation

des rapports interculturels.

2. En même temps, l’histoire du traduire

est celle d’une |

|

|

tendance croissante à la valorisation du texte, à

l’opposé des origines, en Europe, où la traduction

a d’abord été celle des grands textes sacrés, la forme

extrême du sacré étant l’impossibilité de traduire : le

texte est à rendre, religieusement, mot pour mot.

3. Cette effort de valorisation du texte littéraire entraîne des

conséquences quant à la pratique courante de la traduction. Mais

celle-ci vise à rechercher la fidélité au texte par

l’effacement du traducteur devant le texte. Ce qui implique un

objectif de transparence, visant à faire oublier qu’il s’agit

d’une traduction, par l’illusion du naturel.

Concept de fidélité aujourd’hui remis en cause, et nécessitant

d’être redéfini, pour mieux servir le texte.

De la transparence à l’altérité, de la langue à la littérature

1.

Altérité contre universel

|

a/ La notion de fidélité au texte ne peut plus

se concevoir en termes d’équivalence de langue à

langue, mais doit se poser de texte à texte,

en visant à faire ressortir la différence,

et non à la camoufler. L’idéal est l’altérité et

la pluralité, perçues en termes linguistiques,

culturels et historiques.

« Passeur est une métaphore complaisante. Ce

qui importe n’est pas de faire passer, mais dans

quel état arrive ce qu’on a transporté de

l’autre côté. Dans l’autre langue. Charon aussi

est un passeur. Mais il passe des morts. Qui ont

perdu la mémoire. » (Meschonnic, Poétique du

traduire, p. 17).

b/ On

rejoint icil’idée phare de Barbara Cassin : il

faut « compliquer l’universel », contre

la « pathologie de l’universel » être plutôt

barbare, et « inquiéter le lecteur »

. La

traduction doit faire sentir la force,

l’intelligence de la différence des langues, le

« plus d’une langue » de Derrida (définissant sa

méthode en philosophie) devenant condition

fondamentale de l’homme contre le logos

grec universalisant qui exclut le barbare.

c/ D’où s’ensuit sa thèse « des

intraduisibles comme méthode » : définis

dans le domaine – toujours – du religieux, mais

aussi de la psychanalyse, les intraduisibles

selon Cassin tiennent, dans la traduction

littéraire au quotidien, non tant du passage

d’une langue à une autre, que d’une culture à

une autre. La « méthode » consiste à laisser

tout passage problématique dans un entre-deux

favorisant le déploiement du sens,

l’intraduisible étant alors « du domaine de

la note en bas de page ».

Notes en bas de page à ne pas s’interdire donc,

tout en les limitant à un paratexte explicatif

qui doit rester concis : aide à la lecture et

non gêne à la lecture. |

|

|

2.

Acte de langage et écriture

|

a/

Plus généralement, il faut considérer la

traduction comme un acte de langage à

part entière. Aucune traduction ne peut ni ne

doit se faire passer pour l’original, en tentant

de le faire oublier. C’est ce que Meschonnic

appelle « la traduction effaçante » qui perpétue

le mythe de Babel et son horreur de la diversité

des langues. Devenant acte de langage, la

traduction est aussi écriture, donc

littérature. Ecriture que Francis Ponge

définissait comme « inachèvement perpétuel »

.

Qui est bien le propre, aussi, de la traduction.

On ne

peut traduire la poésie que si l’on est poète, a

dit Estienne Dolet

,

ce qui pose la traduction en termes d’affinité.

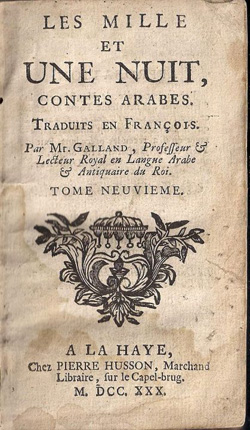

Les grandes traductions sont de la grande

littérature. Si l’on cite et lit encore « Les

mille et une nuits » d’Antoine Galland

(1704-1717), c’est que sa traduction a gardé le

charme de l’original, bien que participant des

« belles infidèles » de l’époque.

b/ La solution n’est donc pas dans l’effacement

du traducteur, idée sacro-sainte véhiculée

depuis Saint-Jérôme et reprise encore par Valéry

Larbaud évoquant, dans son « Invocation de

Saint-Jérôme », justement, un traducteur modeste

et effacé pour être plus fidèle, et participant

ainsi de la beauté de l’original. Or, il ne

suffit pas de la disparition du traducteur dans

sa traduction pour bien traduire. Il faut

recréer le texte, par une invention réciproque

du texte et du traducteur comme auteur/sujet.

c/ La distinction traditionnelle

sourciers-ciblistes est donc à dépasser : les

sourciers tournés vers la langue de départ

et soucieux de la forme, les ciblistes

ne regardant que la langue d’arrivée en ne

pensant qu’à préserver le sens. Dualité

forme-sens qui n’est autre que celle entre

signifiant et signifié, division du signe. Or le

sens ne vient jamais seul. L’unité fondamentale

est celle du discours, et de l’ordre du

continu. Donc du rythme en tant

qu’organisation du continu. |

|

|

3.

Cohérence interne contre sans faute

|

|

|

D’où l’on revient à la question de la

fidélité dans la traduction littéraire, qui

n’est plus dès lors définie par confrontation de

terme à terme, comme on peut le faire dans une

traduction technique, mais en considérant la

cohérence interne du texte dans son

ensemble. La traduction littéraire doit viser la

littérature, non la langue. C’est à partir du

moment où la traduction dépasse la transparence

anonyme que l’on a des traductions réussies, qui

sont belles plutôt que bonnes.

Une traduction sans faute peut être médiocre,

mais on parle « du » Poe de Baudelaire ou de

Mallarmé. Une traduction réussie a la qualité,

voire le génie de l’œuvre originale, comme celle

d’« Au bord de l’eau » par Jacque Dars. C’est

aussi une question d’identification à l’œuvre.

Contrairement à l’adage qui veut que les

traductions doivent être refaites tous les

cinquante ans, ces traductions-là ne se refont

pas. |

|

Au-delà, ou plutôt en-deçà de la théorie qui

pose l’idéal à atteindre et les écueils à

éviter, il reste à voir comment procéder dans la

pratique pour tenter de dépasser le mot à mot,

voire le phrase à phrase balbutiant. C’est là,

dans le cas spécifique de la traduction de

textes littéraires chinois, que vient nous aider

l’essai de Jean-François Billeter : « La

traduction vue de près »

.

Les cinq étapes selon Billeter

Ce qu’il pose d’abord, c’est que la traduction

ne vient pas après la compréhension du

texte, elle est un moyen de le comprendre, « de

progresser méthodiquement dans sa compréhension ».

C’est ce qu’il montre dans les exemples de

traductions de poèmes donnés dans les deux

autres essais du même recueil.

Généralisant à partir de son expérience des

textes chinois anciens, il propose un parcours

de traduction en cinq |

|

|

étapes

,

que l’on peut ramener à quatre en couplant les deux

dernières :

1.

Tenter de comprendre phrase par phrase

Phase préparatoire qui permet de cerner les difficultés de

compréhension, en laissant les options ouvertes.

Il s’agit ici de se poser des questions, de s’arrêter sur ce

qu’on ne comprend pas et de le noter.

2.

Imaginer ce qui est dit dans chaque phrase

Sans chercher tout de suite à « bien traduire ».

Comprendre est affaire d’imagination (Wittgenstein : nous

comprenons quand se fait en nous une synthèse d’éléments à

l’origine sans rapport entre eux).

3.

Dire ce que l’on voit, de la façon la plus juste et la plus

naturelle

Pour bien traduire, dit Billeter, il faut d’abord voir la

chose, pour l’exprimer à nouveau. L’imagination prend

alors un tour concret. Il ne s’agit pas de traduire, mais d’écrire

(au sens de Meschonnic). Avec un double corollaire :

- à ce stade intervient, en une sorte d’osmose avec l’auteur,

l’appréciation de l’usage qu’il a fait de sa langue – en

l’occurrence le chinois – et des contraintes qu’elle imposait.

Contraintes lexicales ou grammaticales auxquelles il a dû se

plier et dont on peut s’affranchir en français.

- devant exprimant la pensée de son auteur, le traducteur doit

se concentrer sur la forme, et les moyens d’expression à

sa disposition pour rendre le texte (et non le mot).

4.

Retravailler le texte en le reformulant au besoin

Et en s’assurant que la traduction produit le même effet que

l’original.

Il s’agit ici de revoir l’enchaînement des phrases, veiller au

rythme, alléger le style en éliminant les mots superflus, et

chercher le ton juste (en particulier dans les

dialogues). Il est aussi utile de veiller à l’euphonie, car il

reste toujours un « écho de la langue » même dans une lecture

silencieuse, et ce qui heurte l’oreille gêne la lecture. Cette

étape équivaut à l’interprétation en musique.

Finalement, comment juger d’une telle interprétation ? Par

l’effet qu’elle produit sur nous : par sa beauté, nous

dit Billeter. Beauté qu’il explique par une note de Simone

Weil sur la poésie : « Le poème est beau quand on ne souhaite

pas qu’il soit autre. »

Billeter conclut par une citation des « Notes on Translation »

d’Arthur Waley, qui reprend ce que dit Meschonnic sur

l’effacement du traducteur : répondant à un ami qui avait dit du

traducteur qu’il devait s’effacer derrière les textes, et que

ceux-ci parleraient alors d’eux-mêmes :

« I have always found that it was I, not the texts that had to

do the talking »

(J’ai toujours trouvé que c’est à moi de parler, et non au

texte)

BD

05/11/2017

(Ecrit pour servir

d'introduction à l'atelier de traduction du 9 novembre 2017 à

l'Université libre de Bruxelles)

|

|